訓練された無能力(書評:小谷敏「無能と失敗の社会学」)

本書を貫くキーワードは「訓練された無能力」という言葉である。本書は、この「訓練された無能力」をキー・コンセプトとした現代社会の分析、と要約できる。

しかし、この言葉は、多くの人にとっては非常に奇異に聞こえる言葉であろう。ふつう「無能力」というのは、訓練されていない状態を指す言葉だからである。なのに、訓練された結果無能力になる、というのはどういうことか、と。

著者によると、この言葉はもともとソースタイン・ヴェブレンの言葉で、それをロバート・マートン(アメリカの社会学者)やケネス・バーク(アメリカの文芸批評家)といった人々により援用され、発展していった言葉だという。実例は以下の通りである。

バークが「訓練された無能力」のわかりやすい例としてあげているのが、ベルが鳴ると餌がもらえると条件づけられた鶏たちが、ベルの音におびき寄せられて集まり、首を刎ねられてしまうという、パブロフの実験結果です。この鶏たちは、ベルが鳴った方向に集まると餌がもらえるという体験をもっています。ところが学習によって得られたこの行動様式が、ベルが彼らを処罰するために用いられた時には、首を刎ねられるという災いを鶏たちにもたらしました。学習の成果がかえって災いしたという意味で、パブロフの鶏たちは、「訓練された無能力」の罠に嵌ってしまったのです。(無能と失敗の社会学 162P~163P)

つまり、ある状況において目的合理性の高い行動を訓練により身につけたことで、前提の異なる別の状況にもその行動を適用してしまい、そのことで大きな損害を招く、しかしその前提を見直して行動を修正することができず、同じ行動を繰り替えして損害を積み重ねていく、そういう状態のことを指す、といってよいだろう。

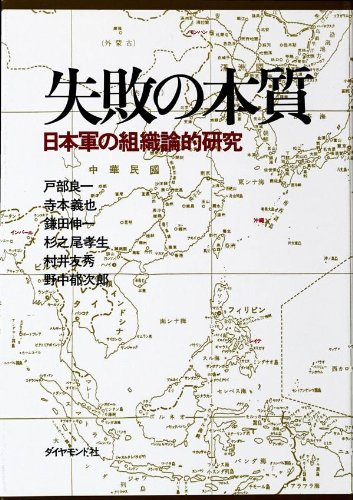

ここまで読んで、旧日本軍のことを想起する人も多いだろう――いわゆる「白兵銃剣主義」とか「大艦巨砲主義」と言われるドクトリンが、日露戦争などで有効性が実証された(あるいはそう信じられた)がゆえに、後の時代においても固執され、繰り返されることで決定的な敗戦の憂き目にあった――と。今では古典的名著となった「失敗の本質」(本書でも1章を費やしてこれに言及している)の主旨でもある。

それはその通りであるが、では、なぜこのような状態になるのだろうか。集団の意思決定にかかわる人々が、馬鹿ばっかりそろっているからだろうか。

もちろん、そうではない。とくに政府とか大企業とかのような大きな集団になれば、集団の意思決定にかかわる人々は、普通の人よりも賢明で有能な人が多い。にもかかわらず、集団となると、上記のような「訓練された無能力」を発揮してしまう。それはなぜなのか。

そこには、さらにもう一つのキー・コンセプトである「集団浅慮」というメカニズムが働くのだと著者はいう。凝集性の高い小集団においては、異論を唱える者は心理的、組織的に排除され、その結果「見せかけの全会一致」という状態が作られる、それはしばしば愚かな選択肢の決定に結びつく、それが「集団浅慮」である。

「失敗の本質」であげられている旧日本軍は、まさに「集団浅慮」を生み出しやすい、凝集性の高い集団といえるだろう。陸海軍自体は巨大な組織であっても、その中の将校団は、往々にして閉鎖的なエリートコース(旧陸軍の場合なら、陸軍幼年学校→陸軍士官学校→陸軍大学校)を経て養成されたため、外の世界を知らず思考・思想も似通った人々で構成されがちだったからである。

では、この「集団浅慮」を打破するためにはどうすべきだったのか。

日本軍に欠けていたのは、自己否定的学習をする能力であったと「失敗の本質」の著者たちは言います。自己否定的学習を著者たちは「学習棄却」とも呼んでいます。それは経験から学ぶことによって、友好性を失った手段を速やかに捨て去る能力をいいます。常に失敗から学び、目的達成のための手段を選びなおしていく習慣をもつことは、一つの組織が「訓練された無能力」に陥ることを防ぐ、最も有効な手立てのはずです。しかし、日本軍の中には失敗から学ぶという発想がありませんでした。(無能と失敗の社会学 281P)

さらに、集団の中でこの「学習棄却」を行いうる人物像は、集団の圧力に負けない信念と勇気を持つ人間、言い換えれば「いい意味で空気を読まない人間」ともいえるだろう。

今の日本は「失われた10年」と言われていたのをとっくに超えて「失われた30年」と評されている。この年数がこれ以上増えることを食い止めるには、「いい意味で空気を読まない人間」が、日本社会の中のいろいろな集団で増える、かつ、そういう人間が枢要の地位に着けるようにならねばならないだろう。ここまではかなり確実にいえると思う。

しかし、それは実現可能だろうか。

不可能とは言わないが、かなり難しいだろうと思う。

政治家に2世、3世が多いことはもはや常識である。では実業人はどうなのかといえば、「経団連の幹部はほとんどが高齢男性の日本人(無能と失敗の社会学 285P)」であり、しかも、起業も転職も経験していない人々が大半だそうだから、そういう人々に「学習棄却」を期待するのはかなり厳しいだろう。

どうしたらよいだろうか。

追記:前に「失敗の本質」についてX(旧twitter)で投稿したが、その投稿の反響が割と大きかったことがあった。

この問題については関心が深い人々が多いことがうかがえる。

古典的名著「失敗の本質」を初めて読んだのは学生の頃だった。「インパール作戦」の章を読んだとき、組織の意思決定過程がこんなにいい加減なのは旧日本軍だからで、いくらなんでも今の企業ではこんなことはなかろうと思ったら、社会人になって企業の意思決定も大同小異であることを知って悶絶した。

— 佐藤大介 (@dadaemonsan) July 5, 2020

神が去った時代のカルトに抗して(書評:「『やさしさ』の免罪符」)

久しぶりのブログ記事である。

東日本大震災とそれに伴う福島第一原発事故の後、一部の界隈で福島のことを「フクシマ」とカタカナ表記するのが前からずっと気になっていた。

まず、そもそもカタカナ表記する意味が分からない。おそらくは広島長崎への原爆投下のことについて言及するとき「ヒロシマ」「ナガサキ」と表記する慣習に倣っているのだろうけど、福島第一原発事故と広島長崎への原爆投下を単純に比較はできないだろう。要するに何の効果を狙って、なぜこのような表記をしているのかよくわからない。

先日読んだ本「『やさしさ』の免罪符」にも、このことについて次のようにふれられていた。

原発事故という不幸は、一部の人にとっては紛れもなく「社会正義」を掲げた政治活動、あるいは商売などにおける千載一遇の「好機」であった。(中略)

その現実を象徴するものの一つが、特に原発事故後初期に多用された、カタカナ表記の「フクシマ」だ。(中略)これは福島が外部から一方的に押し付けられた「被害者としての記号化であり、負の烙印(スティグマ)」であったと言える。

同時に、それは原発事故前に存在した「原発安全神話」へのアンチテーゼとして生まれた虚構であり、まるで新たな「神話」のように君臨しようとしてきた。(中略)

彼ら彼女らは、自分たちの神話を成就させるため「フクシマ」の不幸を待ち望み、不吉な「予言」を繰り返した。一方で「予言が外れた」こと、安全性を示す知見や、平穏に暮らす現地の人々を無視あるいは否定した。自分たちの身勝手な――もはや「呪い」と呼ぶべき「物語」、センセーショナルな放射線被害の発生ばかりを執拗に求め続けた。「フクシマ」にとっては福島や被災者がどうなろうと対岸の火事であり、「被害」がよりセンセーショナルで悲惨であるほどに、商売や娯楽、あるいは政治的イデオロギーへの利用価値が高まったからだ。(「やさしさ」の免罪符 84P~85P)

なるほど、と思った。「ヒロシマ」「ナガサキ」が核戦争による人類滅亡といういわば黙示録的ビジョンの予兆を示すものであるように、「フクシマ」もまた、ある種の終末観、黙示録的ビジョンをしめす言葉としてとして扱われているのだろう。

要するに、この言葉を使う人々は、表面的には何を言おうと本音では福島、東日本大震災の被災地の復興など望んでいない、と言って差し支えないと思われる。復興してしまっては、ある種の人々にとってのハルマゲドンも起きず、千年王国も到来しないのだから。

上記で「終末観」「黙示録的ビジョン」「千年王国」という言葉を使った。これは単なる比喩ではない。本書の著者はある種の社会正義運動は「『神が去った』時代に代替として現れた拠り所の一つであり、『神不在の新興宗教』的な側面を持つと言えるのではないか(「やさしさ」の免罪符 309P)」と書いているからである。

私も、この見解に同意する。

しかし、ではどうすればよいだろうか。「宗教の信者」であれば、どんな「科学的なデータ」を示したところで納得するとは考えにくいからである。ネタバレになってしまうのでここでは書けないが、本書にはその解決策も書いてある。

あくまでも個人的な感想だが、それにより「宗教の信者」を回心させるのは難しいかもしれない、とは思った。しかし、新たに人を上記のような(この際だからはっきり言うが)現代の迷信、邪教に迷い込むことからは、幾分かは防げるのではないだろうか、とも思う。

皆様にもぜひご一読の上、確かめていただきたい。

謝るな

およそ一年前に起きた誘拐事件の容疑者が卒業した大学が、その容疑者の卒業取り消しを検討している、というニュースが先日報じられていた。さすがにこれは大学内でも「推定無罪」の原則に照らしておかしい、という判断があったらしく、検討だけで実行されることはなかったが。

そのニュースに関連して思い出したことがあった。

何年か前に、ある短大の学生が、卒業旅行でイタリアに行き、フィレンチェのある遺跡に記念の意味で落書きをした、ということがあった。それが日本のニュースで報じられ、その学生が叩かれただけではなく、その学生が通っていた短大の学長が謝罪の記者会見を開き、それだけではなく学長自らフィレンチェまで謝りに行った、という。

何年も前の事で、そのニュースの記事も見つけられないので、曖昧な記憶に従ってこれを書いている。が、細部はともかく概要は間違っていない筈だ。

これについては、当時「心温まる話」とか「この学長さんはえらい」とか言って肯定的に受け止めていた人が多かったようだ。

しかし、私は全くそう思わない。

それどころか、おそらくこの学長さんは意識していないだろうけど、この人のしたことは極めて危険な考え方に基づいていると私は思う。

なぜそう思うか。

この「事件」はそもそも、短大の教育活動とは何の関係もない、彼女達がただ純粋に遊びに行ったときに起きたことだ。それについてわざわざ学長が謝りにいき、修繕費の提供まで申し出たらしい、ということは何を意味するのか。

要は、教育活動とは何の関係もない、純粋に学生のプライベートな行動についても学校が責任をとる、という意思表示をしている、ということだ。

これは、プライバシーの否定ではないだろうか。

これらの件だけに限らず、誰かが(業務とは何の関係もないことで)不祥事を犯すと、その人の所属している組織(学校とか会社とか)の責任者が出てきて「まことに申し訳ございません、今後は再発を防止すべく管理を徹底し」とかいって謝る、ということがよくある。

責任者が出てきて謝らない場合は、ワイドショーで識者とかいう人が怒ったり、2ちゃんねるでスレッドがたったり、さらにそれをみたどこかのヒマでバカな奴が電話をかけて文句を言ったりする。

私はそういうのをみると、すごくいやーな気分になる。

よく考えてみてほしい。「管理を徹底」とか「責任をとる」とかいうのを本気でやろうとすればどういうことになるか。

組織が、所属員がどこへ行き、何をし、誰と会ったか、どういうウェブサイトを見たか、ブログやら掲示板やらSNSやらに何を書いたか、そういうことを完全に把握して、不適切と見られる行動があれば警告や処分をして抑止を図る。

「管理を徹底」というのは、つきつめればそういうことにならないか。

おそらく、文句を言う人々はそこまで考えてはいないだろうし、そんなことをすべきだとも本気では思ってないだろう。

単に自分達が「けしからん」と思った事に対して、脊髄反射的に「責任者出て来い」と騒いでいるだけだろう。

だったら、そんなできもしない「所属員の私的な行動にまで組織は責任をとれ」なんてことを軽軽しく言うべきではない。

そういうことは、結局はめぐりめぐって、自分で自分の首を絞めることになることに、皆気付くべきだと思う。

組織において自分を貫くには(書評:鈴木伸元「反骨の知将 帝国陸軍少将・小沼治夫」)

役所であれ、一般企業であれ、NPOであれ、およそあらゆる組織に生きる人間は、大日本帝国陸軍の歴史を学ぶべきだろう。帝国陸軍、特に昭和初期のそれは、「ダメな組織」が呈するあらゆる症状――大戦略の欠如、現実感覚の不全、合理的精神を欠いた精神論の跋扈、柔軟性の欠如、人事の硬直性、等々――があらわれているからだ。反面教師としてこれ以上のものはないと思う。

そんな帝国陸軍にも、少数ではあるが合理的精神をもって警鐘を鳴らし、軍を変えようと試みた人々がいた。本書の主人公である小沼治夫も、その系譜に属する一人である。

小沼の顕著な業績は二つある。一つは、帝国陸軍の栄光であり自負の源泉でもある日露戦争を徹底的に分析し「わが日露戦史は美化されすぎている」という結論に至ったこと。もう一つは、あの「ノモンハン事件」を分析し、同事件を来るべき近代戦の典型としてとらえ「(このままでは)わが軍は近代戦には勝てない」と結論づけたことである。

日露戦争とその戦史に基づく、当時の戦訓は次のようなものだった。

つまり、大和魂は、米英露などの列強にはない特殊な力であり、これにより敵の物理的な力が我が国を上まわっていても、その差を補って余りあるものだと。具体的には、銃剣突撃こそが帝国陸軍の特色であり、大和魂の精華である、ということであった。

その当時参謀本部の戦史課に勤務していた小沼は、日露戦争に関するあらゆる記録を再検討し、かつ当時実戦を経験した兵、将校に聞き取り調査を行い、次のような結論に達した。

日露戦争における銃剣突撃の大半は実は敵陣地にたどりつく前に頓挫しており、成功した攻撃については、その正面での砲による火力が敵を上回っていたことが成功の主な原因であった、と。

この結論は、いわば帝国陸軍の「公式見解」を真っ向から否定するに等しいものだった。結局、このレポートは上司から「これは上へは出せんよ」と言われ、事実上「お蔵入り」になってしまった。

しかし上に記したような小沼の「思想」は、ノモンハン事件の分析の際にはさらに強化される。

いわく、わが陸軍は銃剣突撃による「肉薄戦」を最大の強みとしてきた。しかしノモンハン事件においては、射撃または突撃すべき敵はその姿を隠し、遠方から火力でもって攻撃してくる、というのが戦場における実相であった。これでは敵陣に近付くことすらできず、わが軍の強みを発揮することはできない。

「吾人は、第一次欧州大戦に於いて、『砲兵は耕し歩兵は確保す』なる声を聞きしが凡そ東洋の戦場には縁遠き語として之を見送れり。然るにわれと対戦する敵は今や法に則りつつあるに注意するを要す」(94P)

結論は「火力にはさらなる火力を」ということだ。精神論だけでは兵士の犠牲が増えるだけである。

「近代火力戦に耐える為、ますます強固なる戦闘意思を鍛錬すると共に、如何に旺盛なる攻撃精神を有するも適切なる対抗戦力手段を講ずるに非ざれば遂に物質戦力に拮抗し得ざるに至るの真相を深く認識するの要あり」(96P)

この結論も、もちろん勘で得られたものではない。戦場における様々な数値データ(その一部は本書にも紹介されている)を駆使することによって得られた結論である。この姿勢は、現代に生きる軍人ならぬ我々にも学ぶべきことが多いと思う。

ただしこれも(容易に想像できることではあるが)当時の陸軍首脳から「小沼の見方は弱く消極的だ」といった猛烈な反発を受けることになる。

結局、ノモンハン事件自体が一般的な「近代戦」ではなく「特殊戦」という結論に陸軍中央部では落ち着き、「白兵戦優位」の戦闘教義を変えるところまでには至らなかった。

この後、太平洋戦争の開戦を経て、小沼は「あの」ガダルカナルへの赴任を命じられる。目的は現地の作戦指導のためである。

そこで目にしたのは、圧倒的な物量、そしてそれに裏づけられる火力の不足だった。小沼は最初は、敵正面の一点に持てる火力を集中して突破を図る、という案を考えていた。小沼自身の普段の持論に基づいていたが、すぐにそれは放棄せざるを得なくなった。それを可能にするだけの物量、その物量を集中させる兵站があまりにも足らないためである。

人生というのは本当にうまくいかない、と思わざるを得ない。持論はことごとく受け入れられず、自分の力を発揮できそうな局面が来たと思っても、その持論を試すだけの現実的な条件には全く欠けている。

それでもやる、やらざるを得ない。それは何の為だろうか。

「それは任務のため、命令のためなんですよ。そういう任務を受けたからには、死力を尽くしてやらにゃいかんということですよね。(中略)会社なんかだと、社長の命令が悪かったらやめられるけれどもね。軍人はやめられない」(176P)

前段はともかく、後段には首をかしげる人が多いだろう。現代の会社だって、「社長の命令が悪かったらやめられる」だろうか。

このエントリの表題は「組織において自分を貫くには」である。小沼治夫の人生は確かに「自分を貫いた」人生ではあったかもしれない。ただ、それによって自らが所属する帝国陸軍という組織を変えることには、結局は失敗したと言わざるを得ない。

してみると「自分の信念を貫く」というと聞こえはいいが、おそらく組織を変えるのには、それだけでは足らないのだろう。

ではどうすればいいのか、ということについては、私はまだ、わからない。

もはや笑うことはできない(書評:渋谷直角「奥田民生になりたいボーイ 出会う男すべて狂わせるガール」)

家の掃除をしていた時、自分が昔使っていたノートが見つかる、ということがある。そこにはいかにも若書きの生硬な文章とか詩とかイラストとかが書いてあって、赤面しつつそっと元の場所に戻す、ということがあると思う。

渋谷直角「カフェでよくかかっているJ-POPのボサノヴァカバーを歌う女の一生」は、いわばその類のノートを盗み見た誰かが、横からそれを朗読してみせるような、喩えて言えばそういうマンガだった。まともな神経をもつ人間なら「やめてくれ!」と叫びたくなるだろう。(そうならない人は幸福だろう、いや、まじめに)

これが「このマンガが酷い! 」の2013年の第一位に輝いたのは故のないことではない。

そして「奥田民生になりたいボーイ 出会う男すべて狂わせるガール」は、その渋谷直角のいわば「メジャーデビュー第2作」である。

いわゆる「サブカル界隈」にいる人々の自意識とその浅ましさを嗤ってみせる、というその姿勢は前作の「ボサノヴァカバーを歌う~」と変わりはない。

しかし、前作でならまだ辛うじて「あー、こういうヤツいたよねー、若いってのはしょうがないねー」と余裕をかますことのできたその余裕は、本作を読んだ後においてはもはや、ない。

正直いって笑えない。もちろん、面白くないからではない、あまりに身につまされ過ぎて、もはや笑う事が出来ないからである。

本作の主人公のコーロキは35歳の編集者、15歳のときに奥田民生を知って以来、奥田民生を人生の師と仰いでいる。ライフスタイル雑誌「マレ」の編集部に異動になったが、同僚たちがあまりにオシャレすぎてついていけない自分を感じている。

そんな中、コーロキは、取引先のアパレル企業の広報担当である天海あかりに一目ぼれしてしまう。なんだかんだあって、首尾よくコーロキとあかりは付き合うことになり、コーロキは「オシャレライフスタイル雑誌の敏腕編集者と、アパレルの美人プレスのカップル」を夢見る、のだが……

いわゆる「サークラ」という言葉がある。バンドとか劇団とか趣味のサークルとかで、割と仲良くやっていたのが、それなりに美人の女の子が現れた途端、メンバーがその女の子の歓心をかう事だけに腐心してしまい、しまいにはサークルそのものを崩壊に追い込んでしまう、という人物または現象を表している。

本作も、その「サークラ」モノだと分類してもいいのかもしれない。が、それだけに納まらないものをやはり私は感じる。

本作のタイトルにもあるし、また、作者自身が好きでもあるのだろう、一回一回の最初に奥田民生についての蘊蓄が語られる。私は、最初のうちは、このウンチクを「うるさいな」と感じていた。何のためにこのウンチクが挟まれるのかよくわからない、とすら思っていた。

ただ、読み進むにつれて考えが変わった。むしろこのウンチクは必要なのだ。コーロキは奥田民生に私淑し、まさにタイトルの通り、奥田民生のような「力まないカッコいい大人」になりたい、と願っている。ところが、回を重ねれば重ねるほど、奥田民生との距離はむしろ遠ざかっていく。力まないどころか眼を血走らせて必死になるばかり、しかも、我々読者からすればその必死さは滑稽を通り越して鬼気すら感じられる、そのことが、回の最初に挟まるウンチクで、否応なしに見せつけられるのである。

そして、ラストから二ページめの表情。いろんなマンガで描かれた表情の中で(自分が見た限りで、という限定付きではあるが)、「切なさ」という点では指折りである。

この表情は「自分が何十年もかけて求め続けてきたものは、もはや決して得ることはできない」ことに気づかされた男の表情である。

そして、最後は「『 カフェでよくかかっているJ-POPのボサノヴァカバーを歌う女の一生』に続く」と書かれて、締められる。

もちろん、同じ作者の前作だから、というだけの意味ではない。これはこう書かざるを得ない意味があるので(それは読めばわかる)、だから、本作を読んでまだ前作の「ボサノヴァカバーを歌う~」を読んでいない人は、是非読んでほしい。2作続けて読めば、「ラストから二ページめの表情」がより切なさ、物悲しさを増すことは間違いない。

カフェでよくかかっているJーPOPのボサノヴァカバーを歌う女の一生 (SPA!コミックス)

- 作者: 渋谷直角

- 出版社/メーカー: 扶桑社

- 発売日: 2013/10/12

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログ (5件) を見る

鬱勃たる青春の日々(書評:松本清張「半生の記」)

松本清張は数多くの作品を世に残したが、作家としてのデビューはわりと遅いほうで、41歳のときに処女作「西郷札」を発表した。それまではずっと、朝日新聞西部本社の広告デザイナーとして勤務していた。

本書「半生の記」は、その作家デビュー前までについて記した自叙伝である。

郷里と絶縁した不運な生まれつきの父の話から始まり、互いを嫌い抜き喧嘩ばかりしていた父と母、幼少期の貧しい暮らし、上級学校への進学は早々にあきらめ、底辺の職を転々とし、それでもなんとか手に職をつけ生活を安定させたいと願い、苦心の末デザイナーとして認められ、その頃九州は小倉にできた朝日新聞西部本社に雇われるも、正社員との身分差に絶望する―――

はっきりいって暗い本である。甘ずっぱいところとか、爽快なところは全くと言っていいほどない。

若いころの話だから、恋話とか、親友と文学とか将来の夢とかについて語らうとか、そういうのがあってもよさそうだが、そういう話もほとんどない。唯一それに近いのは、その頃加わっていた文学サークルの仲間の妹と「結婚したい気持ちはあった」と書いているくだりのみである。(しかし結局「自分の収入ではとても家庭が持てるとは思えなかった」ので「いつまでも何も言わなかった。」)

それならそれで私小説にありがちな放埓な生活をしていたかというと、そういうのとは真逆な生活ぶりだった。生活を安定させたい一心から図案工を志し、夜遅くまで仕事をした後でも、独学で図案の勉強をしたり、日本画の先生についたり、習字の稽古をしたり…どこに行って遊んだとか、旅行したとかいう記述は皆無である。娯楽といえるのは印刷屋勤めの時に覚えた麻雀くらいで、それとても心底楽しんでいるわけではない。

放蕩するような時間的、経済的余裕がなかったからといえばそれまでではあるが、涙ぐましい苦心だ。

灰色のつまらない青春、青年期とも言えるかもしれない。でも、昔、小学校を出てすぐ働きに出るような庶民の子の生活ぶりは、だいたいこんなものだったろうと思う。今だって、こういう若者は大勢いるはずだ。

もっといえば、松本清張があまり頭が良くなければ、おそらくは庶民としての生活でも、それなりに充足した楽しい日々を過ごせたのかもしれない。身を粉にして働きつつも、たまに余裕があればすし屋でつまみ、酒を飲むとか、少し女遊びをしてみるとか、そのくらいで十分満足していたかもしれない。

ただ、幸か不幸か、貧しい生まれつきにそぐわない高い知性をもってこの世に出てきたがゆえに、常に「こうあるべき、ありたい自分」と「現実の惨めな自分」とのギャップに清張は苦しみ続けた。

その傾向は、朝日新聞に入社した後の記述にも顕著に見える。広告部の仕事といっても与えられた指示通りに図案を描くだけで、自分の独創性の入る余地などない、前述の通り正社員との身分差は明確で、この先の出世の望みもない、上司からもろくに相手にすらされない、「このまま停年を迎えるかと思うと私は真暗な気持ちになった。」「砂を噛むような気持とか、灰色の境遇だとか、使い馴らされた形容詞はあるが、このような自分を、そんな言葉では言い表わせない。」

現代の読者でも、ここの部分には共感する人も多いはずだ。

でもよく考えると、高等小学校しか出てない人間が、広告デザイナーという技術者として認められ、なにはともあれ朝日新聞という一流会社(当時においてもこれは変わりない)に就職できたのだから、本当ならもっと喜んでいてもおかしくはない。たぶん、ほどほどの知性、ほどほどの自負の持ち主なら、そうしていただろう。

でも松本清張にはそれができなかった。ド・ゴールが昔、士官学校の生徒だった頃の教官がド・ゴールを「将軍にでもならなければ満足しそうもない顔をしていた」と評したことがあるらしいが、清張もおそらくその類の人間だったのだろう。

この本は暗い本ではあるのだが、ただ、どこか完全には真っ暗になっていない感じを受ける。それはおそらく、この自叙伝の語り手の、この自叙伝では語られていない後半生が、前半生の鬱屈を吹き飛ばすかのような栄光に満ちたものであることを(本人はどう思っていたかはわからないが)、読み手である我々が既に知っているからだろう。

そして、後半生からの視点に立てば、前半生の苦闘は決して無駄ではなかったと言える。短編、長編を問わず、清張の小説には「貧しく賎しい生まれつきの主人公が、上昇志向を果たそうとする(そして、多くの場合は失敗して破滅する)」というのがとても多いが、それはつまり「もしかするとありえたかもしれない自分の人生」を描いていた、ということだろう。

松本清張が後半生において成功したことは、彼にとっては(そして後世の読者である我々にとっても)幸運だったに違いない。ただ、もし、後半生においても芽が出ず生涯を終えることとなったとしたら、そのときには彼の魂は、何を感じただろうか。

ちなみに、松本清張と太宰治は同年生まれであるが、太宰治は39歳で自殺している。つまり、太宰の人生が終わったところから、作家・松本清張の人生が始まった、というふうにも言えるかもしれない。

亡国の民に幸福はあり得るか(書評:古市憲寿「絶望の国の幸福な若者たち」)

ちょうど2年前に出て、話題になった本である。内容の概略や感想は様々な媒体ででていたので、なんとなくは知っていたが、今に至るまできちんと読んではいなかった。もともと「いま話題の」という言葉がつくとそれだけで拒否反応を示してしまう偏屈者なので、話題になった時点ではあまり読む気が起らなかった。

著者の古市氏については、エッセイとか、インタビュー記事とか、対談とかでその言葉にふれる機会が何度かあった。その度に思ったのは「言ってることは正しいとは思うが、何故かしら苛立ちを覚える」ということだった。ただ、その理由を明確に言語化できない以上、批判は差し控えるべきだとも思った。「何か知らないけどあいつムカつく」では話にならないから。

今、この本を初めて読んで、その苛立ちの根源がようやくわかった、ような気がした。

- 作者: 古市憲寿

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2011/09/06

- メディア: 単行本

- 購入: 22人 クリック: 642回

- この商品を含むブログ (103件) を見る

本書の中心仮説は「現代の若者は自分たちのことを『幸せ』だと感じている」ということだ。

就職難、格差の拡大、増加する非正規雇用、ワーキングプア…これらの問題の故に、今の若者は「かわいそう」と外からはみなされることが多い。にもかかわらず、当事者である若者たちの多くは、今の生活に満足している。その割合は過去のどの世代が若者だった時期よりも高い。それはデータによって裏づけられている。

おそらく、この結果には「意外」と感じる人が多いはずだ。

では、何故そのような現象が起きるのだろうか。人はどんな時に「自分は不幸だ」と思うのかというと、「今は不幸だが、将来はより幸せになれる」という希望がある時だ、という。逆にいうと、もはや将来に希望がいだけないときは、「今は幸福だ」と答えるしかない。つまり、今の生活に対する満足度の高さは、将来に対する希望の低さと一対の関係にある。

また、この現象は「コンサマトリー化」という別の観点からも説明が可能だ、という。コンサマトリーというのは「自己充足的」という意味だ。何らかの大きな、または未来の目的のために生きるより、「今、ここ」に生きる、身近な仲間たちとのささやかな幸福を大事にする、という姿勢が広まることを「コンサマトリー化」と呼んでいるわけである。これも「大きな目的、未来に生きることがもはやかなえられないので、仕方なく」というニュアンスをあらかじめ帯びている。

ただ、そうはいっても、人間というのは、「今、ここ」だけになかなか飽き足らない。どうしても空間的、時間的により大きなつながりを求めてしまう。その表れが、たとえばサッカーワールドカップへの熱狂であり、社会貢献への関心であり、もう少しアクティブになれば保守系運動への、あるいは震災復興ボランティアへの、あるいは反原発デモへの参加、という形をとることもある。

ここで特筆すべきなのは、「より大きなつながり」を求める人間にとっての、ナショナリズムというものが果たす役割である。著者はナショナリズムを「魔法」「ここ数百年の中で人類が発明した最大の仕掛けの一つ」と呼ぶ。これがあるがゆえに、血縁も地縁も全くないもの同士が、同じ国の民(たとえば、日本人)としてひとつの「想像の共同体」の一員としてつながることができる。これがあるからこそ、親類縁者でもなければ面識もない日本代表チームの選手の活躍に熱狂することができる。

―――ここまでの現状認識、および説明は、おそらく正しいだろう。ここまでなら、私にも異論はない。

私が引っかかるのは、この後の、ナショナリズムへの評価をめぐる話である。

著者は、ナショナリズムの意義をある程度のところまで認めつつも、究極的にはかなり批判的な結論を出す。

ナショナリズムが生まれたがゆえに、それまでは王と王の傭兵だけで戦われた戦争が、国民全体を巻き込む総力戦と化し、それまでとは桁違いの犠牲を生む。

これはナショナリズムという魔法の、最大の欠点だ。致命的な欠陥だ。

(中略)

だったら、もういっそそんな魔法は消えてしまってもいいんじゃないか。

もちろん、日本という国家は消えないだろう。少なくともインフラ供給源としては残り続けるだろう。それは結果的に、暴力の独占と徴税機能という国民国家の役割を引き継ぐことになる。

だけど、ワールドカップの時は大声で日本を応援しても、試合が終わればすぐに「お疲れ様」とさっきまでの熱狂を忘れ、アメーバニュースで「異性の気になるところ」というニュースを読んで友達と盛り上がり、戦争が起こったとしてもさっさと逃げ出すつもりでいる。そんな若者が増えているならば、それは少なくとも「態度」としては、非常に好ましいことだと僕は思う。国家間の戦争が起こる可能性が、少しでも減るという意味において。(153P)

わからない。何故なら、上記のような若者が増えたとしても、戦争が起きる可能性は少しも減らないだろう、と私には思えてならないからだ。

話の一部についてはわからないでもない。これは前にもどこかで言ったことがあるが、私は、戦争からもっとも遠い人間というのは「いかなる主義主張もなく、守りたい理想もない、自分のことしか考えてない人間」だと思っている。上記のような若者像はかなりそれに近いもので、そういう若者が増えれば、戦争の可能性は減るように見えるかもしれない。

でもそれには重要な前提がある。戦争は一国だけで起こすことができない、必ず相手を必要とする。だから、自分とこだけでなく相手の国でも、できれば世界中すべての国で「戦争が起こってもさっさと逃げる」人間が多数を占めなければならない。

そうでない限り、たとえば日本だけで上記のような人間が増えたとしても、少しも戦争が起きる可能性を減らすことには結びつかない。むしろ、逆効果であろう。

ただ、実は著者は、私が上記で賢しらぶっていうようなことなど、とっくに織り込み済みなのである。

本書では若者たちの対抗暴力の放棄をさも評価するように描いたが(第三章(ブログ筆者註:先に引用した箇所))、一方でいわゆるミュンヘンの教訓、ナチス・ドイツの問題に対して、いかに武力行使以外の方策があるかを十分に示し切れていない。(266P)

ところが、そのすぐ後に続く文章にはこうある。

しかし、政府が「戦争始めます」と言っても、みんなで逃げちゃえば戦争にならないと思う。もっと言えば、戦争が起こって「日本」という国が負けても、かつて「日本」だった国土に生きる人々が生き残るのなら、僕はそれでいいと思っている。

(中略)

「日本」がなくなっても、かつて「日本」だった国に生きる人々が幸せなのだとしたら、何が問題なのだろう。国家の存続よりも、国家の歴史よりも、国家の名誉よりも、大切なのは一人一人がいかに生きられるか、ということのはずである。(267~268P)

よくわからない。

冒頭の一文は全く理屈がつながらない。それ以降の文章も反発を感じる人が多いかもしれないが、単なる字面だけならば私には異存はない。問題は、「日本という国がなくなった上で、そこに生きる人々が幸福、という状態」がどうしてもイメージできないことだ。

これは、私の頭が固いためだけでは必ずしもないと思う。古今東西どこの歴史でも、亡国の民というのは不幸な目にあい、辛酸をなめるのが通例であって、未来の日本だけが例外になるとは考えにくいからだ。

何も、他国に侵略されて日本が滅びる、という極端な例をあげなくともよい。財政破綻、他国の干渉による傀儡化、政府以上に強大な暴力組織が存在する、などの理由で、政府は形だけ存在しても事実上機能していない、という場合は現代でもよくある。そういう状態で「アメーバニュースで『異性の気になるところ』というニュースを読んで友達と盛り上がり」なんていう生活ができるものなのかどうなのか。仮にそういう生活ができたとして、本当にそれは「幸福」だろうか。

よく考えれば、こうした問題提起は何も今に始まった話ではなく、著者の独創でもない。古来から「鼓腹撃壌」とか「帝力我に何かあらんや」とか言われる話である。だが、言うまでもなくこうした状態は純粋に理念上のものであって、現実の歴史で存在したことは一度もない。

国民国家の弊害は確かに大きい。それは事実だ。だからといって、対抗暴力の放棄がその解決になるとも思えない。むしろ、上で述べたようにより一層の事態の悪化を招く可能性が高い。

ただ、本書を読む限り著者は大変聡明な人だから、こんなことは最初から承知済なのだろう。承知した上であくまで問題提起として上記のようなことを言っているのだろう。そう思う。

だとしたら余計にたちが悪い。結局、自分では本気で信じてもいないことを他者に対して主張しているという点で、無責任だからだ。