検証、電子書籍をめぐる「10の神話」:JEPAセミナーリポート

「出版は10年以上不況で、今後も不況が続く」 「ノンDRMは海賊版を増やす 」など電子書籍について語られる10の“神話”は果たして現実なのだろうか。海外の事例や内外の基本データを踏まえて検証したセミナーから紹介。

一般社団法人日本電子出版協会(JEPA)は7月11日、研究社英語センター地下2階の大会議室で、朝日新聞社デジタル事業本部の林智彦氏を講師に迎え「電子書籍をめぐる10の神話 〜本格的発展のためにいまやるべきこと、考えるべきこと〜」と題したセミナーを行った。

ここ数年、電子書籍をめぐりさまざまな仮説や俗説が唱えられてきたが、それは果たして正しかったのか。電子出版の発展に向けて今考えるべきなのは何か? について、海外の事例や内外の基本データを踏まえて解説された。200名収容の会議室は満席で、追加席が用意されるほどだった。

間違っていたり偏った認識が、政策に大きな影響を与えてしまう

林氏は冒頭、電子書籍や電子出版について語る「Pundits」が多いという話題から始めた。Pundits とは、しばしば皮肉的に「評論家」といった意味合いで用いられる言葉だ。一貫してネガティブなことしか語らなかったり、指摘や批判だけで、解決策の提示がない人が多いという。

そうしたPunditsの論拠も例えば、二次情報を裏を取ることなく鵜呑みにしたり、データの見方がおかしかったり、海外の事例を一知半解に持ちだしたり、現場を取材していなかったり、過去の事情に依拠していて既に改善されていることを知らなかったり。そして、似たようなことを何度も言うのも特徴だという。

しかしそういった、ある意味「変な感想文」とでも呼ぶべき論評が、事実を分かっている人が黙っていると正しいものとして流布してしまい、政策決定に影響を与えてしまう場合があるという。そこで、よく電子書籍について語られる以下の10の神話(+α)が、正確なものなのかどうかを確かめることが大切だと思ったと話す。

電子書籍をめぐる10の神話

- 出版は10年以上不況であり、今後も不況が続く

- 120万点以上の電子書籍が、米国の電子書籍普及の基礎となった。日本でも100万点以上そろわないと普及しない

- 電子書籍は紙の書籍といつか置き換わる

- 電子出版は『出版』の一種であり、『出版』のノウハウが生きる

- 電子出版でも紙と同様、価格は出版社が決めるべき

- 図書館は出版の敵であり、電子書籍の敵である

- 『自炊』は出版の敵であり、電子書籍の敵である

- ノンDRMは海賊版を増やす

- 今後のフォーマットはEPUBしかありえない

- 電子書籍なんか要らない。メルマガで十分

- (おまけ)電子出版権・著作隣接権で電子化が進む

これらの「神話」については、セミナー参加者を対象とした事前アンケートも行われていた。

神話1. 出版は10年以上不況であり、今後も不況が続く?

林氏は、まず「書籍」と「雑誌」は分けて考えなければならないとし、物価変動や1人当たりの点数・額を考慮した分析を行わないと、対策は立てられないのではないかと指摘する。

実際に同氏が、総務省統計局「平成22年基準消費者物価指数」や「平成22年度国勢調査」を元に、出版科学研究所「2013年版出版指標年報」の推定販売部数や推定販売金額を、総人口や生産年齢人口(15〜64才)の1人当たり数値に落とし込んで推移をみたところ、書籍は微減程度だったという。他方、雑誌や音楽CDは、同じ基準で調整しても1990年代半ばからは激減しており、書籍とは明らかに傾向が違うそうだ。

また、角川グループホールディングス(旧社名)の2013年3月期 通期決算説明会資料を例に、書籍から始まった作品が、アニメや映画、ドラマCDや音楽CD、ゲームやアプリ、グッズなどにメディアミックス展開されている点を指摘。「出版」として集計されるのはごく一部に過ぎないので、二次的な収益が増えると「出版市場」としての統計は不利な数値に見えるという。

総務省情報通信政策研究所の「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査結果の概要について」という資料では、二次利用による派生市場がやや増加傾向にあるという。「出版」だけに目を向けるのではなく、コンテンツ市場全体で収益化を図る方向で考えるべきなのではないかと林氏は提案する。

また、書籍は年を経てから価値を再評価され売れる場合もあるので、野菜などの生鮮食品ともまったく異なるという。書店の減少が情緒的に嘆かれることが多いが、ビジネス全般がネットに向かっているのは間違いなく、書籍だけその流れに背を向けることはできないと話す。

よく比較される書籍産業と音楽産業の違いについても言及。音楽は購入前に購買者が評価できて分かりやすい「探索財」だが、書籍は財の消費過程で特徴を理解できる「経験財」や、本質的に特性を理解できない「信頼財」だという。つまり、書籍の表紙やタイトルだけで評価するのは難しく、他者の感想や書評を通じて価値を理解し購入に至るため、リコメンドコストが大きいという。

神話2. 120万点以上の電子書籍が、米国の電子書籍普及の基礎となった。日本でも100万点以上そろわないと普及しない?

林氏は、日本の電子書籍点数が少ないのは確かだが、米国の電子書籍もISBNが付与された数では累計で35万点程度で、Kindle Storeにある193万点の多くはパブリックドメインやリプリントといった「非伝統的出版物」や、自己出版本(ダイレクトパブリッシング)なのではないかという疑義を投げかける。つまり、米国で電子書籍が普及したのは、タイトル数の多さが理由ではないというのだ。

林氏は、ジョン・トンプソン氏が書いた「Merchants of Culture」という書籍では、米国で電子書籍が普及したのは「複合的な要因」と分析されていることを紹介。電子書籍とは1980年までさかのぼる、デジタル化による制作プロセス――(1)オペレーション、(2)デジタル・ワークフロー、(3)販売・マーケティング、(4)コンテンツの配布――の4レベルでの変革により、2000年代初頭には既に本の中身はいつでもデジタルの形で配布可能な体制が整っていたそうだ。

システム面での準備は整っていたにも関わらず、2000年代の電子書籍は失敗に終わった。これはトンプソン氏によると、(1)高価で使いにくいハードウェア、(2)フォーマットの乱立、(3)権利処理の問題、(4)価格設定(紙の2割引程度だった)の4つが原因だという。裏を返せば、これらの障壁を入念に取り除いていった結果、2007年ごろにはすべてクリアになったため、米国の電子書籍市場は成功したというのだ。

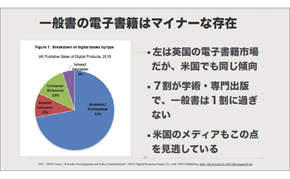

林氏は、米国の出版市場は信頼できる統計が「BookStats」など3種類しかなく、それ以外はコンサルタントやアナリストによる単なる「予想」に過ぎないとも指摘する。また、米国や英国の電子書籍タイトルは約7割がいわゆる学術書や専門書で、書店に流通するような一般書は1割程度に過ぎないらしい。ここは、米国のメディアも見逃している点だという。

では、日本人としては何を考えるべきか。林氏は、電子化のコストは制作費だけではなく、交渉コストや書誌・ファイル管理コスト、人件費、機器・ソフトウェア代と、品質保証(QA)のための実機検証コストも大きいと指摘する。つまり、闇雲に「売れなかった既刊本」を電子化しても、コストが回収できない可能性が高いので、まずは新刊の電子化率100%を目指すべきだと提案する。

また、書籍IDや書誌情報、メタデータ、API、検索サービス標準化などの「インフラによる下支え」によって、電子化にかかる「取引費用」を下げるべきだと主張する。そういったインフラなきまま国立国会図書館への電子納本制度が始まったが、書誌情報がデータベースとして機能するかどうかが心配だと話した。

神話3. 電子書籍は紙の書籍といつか置き換わる?

林氏は、自分が生きているうちに置き換わることはないと断言。デジタルデータの保存性が低いことと、紙の本の機能性が高すぎることがその理由だという。逆に、紙と電子はそれぞれの長所を生かすことで、共存やシナジーが図れるのではないかとした。

米国での調査では、例えば子どもと一緒に読む場合は紙の方が圧倒的に強いが、ベッドで読む場合は半々、旅行中やなるべく早く本を手に入れたい場合は電子が強いといった傾向が出ているという。つまり、児童書は紙だけど、ライトフィクションは電子といった住み分けが可能だと指摘する。

また林氏は、ネットに親和性のある著者の紙と電子版を同時に発行したときの売上パターンを例示。電子版はTwitterなどで瞬間的に話題になり、ランキング上位に入ることで爆発的に売れるが、ネット上での話題は沈静化するのも早いため、売上は徐々に落ち着いていく。しかし、電子版を読んだ人の感想や書評が紙本の売上に好影響をもたらすため、電子版の売上が沈静化するのと反比例して紙本の売上が伸びていくという。

神話4. 電子出版は『出版』の一種であり、『出版』のノウハウが生きる?

編集面では活用できるノウハウもあるが、「どう売るか?」というマーケティング的な面では従来のノウハウは生かせないという。特にネットの利活用に関しては、「Gene Mapper」の藤井太洋氏の事例を挙げ、出版社が苦手としてきた部分だと指摘する。

神話5. 電子出版でも紙と同様、価格は出版社が決めるべき?

Amazonに匹敵するほどの機動的な値付けが、ずっと定価販売をやってきた出版社に可能だろうか? と疑義を投げかける。

「出版社により設定された価格です」と表記されている場合、値段に関する苦情は当然出版社にくるが、小売店が決めた価格なら苦情は小売店へいくという。iBookstoreではTier単位でしか価格設定できないシステムに触れ、ホールセールモデルであれば小売店が自動的に他のプラットフォームと価格を合わせてくれるのだから、任せた方が楽なのではないかと指摘する。

神話6. 図書館は出版の敵であり、電子書籍の敵である?

林氏は、図書館で借りられることで「売れなくなる」というマイナスの効果と、発見されやすくなるという「ディスカバラビリティ」との比較で計量評価すべきだと指摘する。実際には、計量的な調査はほとんど行われておらず、印象だけの批評が多いという。

政策研究大学院大学知財プログラムの中瀬大樹氏による「公立図書館における書籍の貸出が売上に与える影響について」という論文によると、統計的な分析を行った結果、図書館で書籍が貸出されることで、売上が総計としては増加しているという。誰もが知ってるベストセラーは借りられることで売上を落とすが、認知度が低かった本が借りられ宣伝される効果の方が大きいそうだ。

林氏は、「希少の経済学」から「過剰の経済学」へ、発想を転換する必要があると指摘する。従来の経済学は財に希少性があることを前提に考えられてきたが、デジタル化で複製コストが限りなく少なくなったことで情報が過剰に提供されるようになったのだから、従来の経済学的な発想は通用しなくなっているという。

情報通信政策研究所調査研究部の「情報流通インデックス」によると、電話・放送・出版物・パッケージソフトといった従来のメディアを流通する情報量は横ばいだが、インターネットを流通する情報量は2001年から2009年のあいだに約71倍になっており、他メディアと比べても圧倒的な差になっている。インターネットの膨大な情報量に比べたら、他のメディア間での奪い合いなど小さな領域の話だという。

神話7. 『自炊』は出版の敵であり、電子書籍の敵である?

林氏は、こちらも計量的な調査が存在しないと指摘する。自炊から発生する海賊版や、国内の自炊代行業者に対する締め付けを行ったところで、海外で生まれる海賊版にまでは対抗し切れないのではないかという。

神話8. ノンDRMは海賊版を増やす?

林氏は、DRMがないことで海賊版が増える直接的な証拠はなく、むしろ反証が多く挙げられると話す。例えば音楽産業では従来、多くの楽曲がDRM付きで配信されてきたが、近年ではiTunes Storeでも全曲がDRMなしで配信されている。達人出版会、オライリー、ポッターモアなどでは、DRMなしの電子書籍が配信されている。

正規版を一生懸命探しても見つけられず、悪魔のささやきに負けて海賊版を探したら簡単に手に入れられたという風刺漫画 “I tried to watch Game of Thrones and this is what happened - The Oatmeal”

正規版を一生懸命探しても見つけられず、悪魔のささやきに負けて海賊版を探したら簡単に手に入れられたという風刺漫画 “I tried to watch Game of Thrones and this is what happened - The Oatmeal”海賊版より正規版が見つけづらいことも問題だと指摘する。つまり、正規版を買いたくて検索をしても、売っている場所を見つけるだけで一苦労なのに対し、海賊版は簡単に発見できて簡単に手に入ってしまう。

海賊版と対抗するには、公式配信が海賊版より便利になることだという。海賊版には利用する側に取引費用——例えば、ウイルス混入の懸念、ダウンロードするまでの時間、中身がオリジナルと同じかどうかに確証がないなど——が掛かる。そのため、「簡単に見つけられる便利な公式」があれば、多くの人はそちらを利用するのではないかと述べた。

神話9. 今後のフォーマットはEPUBしかありえない?

林氏は、現在のEPUBにはまだまだ至らない点があることを指摘。それは例えば、中央揃えなどの組版が苦手だったり、プラットフォームごとに表示が微妙に違うという「方言」があったり、誰でも使えるようなツールが少ないといった点だ。正直、XMDFやドットブックの方が、制作はラクだったという。

神話10. 電子書籍なんか要らない。メルマガで十分?

林氏は、この堀江貴文氏の発言は感情的な反発を生んでいるが、ある意味で正論だと思っているそうだ。「使って楽しくない」と言う人がいることを、否定はできないという。

Webでは簡単なコピーやシェアが、電子書籍では制限されてしまっており、Webより不便になっていると指摘する。ほかにも、印刷ができない、校正が難しい、版管理が難しい、保存性が低いなどなど、さまざまな問題がある。Webやメール(テキスト)よりも便利で快適でないと普及しないのではないかという。

(おまけ)電子出版権・著作隣接権で電子化が進む?

林氏は、現場の実感としては疑問だという。「出版社が著者になりかわって海賊版の取締りを機動的に行うことができる」と言われているが、裏を返せば著者側から出版社への調査や取締り要求が強くなることも意味しており、ほとんど売れていない本の海賊版調査といった無駄な労力も発生する点を指摘する。

林氏は、「法と経済学」の教えを紹介する。つまり、すべての法制度にはコストがかかるというのだ。新しい制度を導入する際には、コストとベネフィットを計量した費用便益分析が必要なのに、そういう議論になっていない点を危惧する。弁護士や弁理士などにとっては、制度が複雑化すればするほどビジネスチャンスが広がるため、彼らを主導にして制度が設計されると、コストが高くなるというのだ。

すべての面において、探索、検証、課金など、商品・サービスの取引を完遂させるために必要な取引費用を、どのように下げていくかが重要になると、林氏は締めくくった。

著者プロフィール:鷹野 凌

フリーライター。ブログ「見て歩く者」で、小説・漫画・アニメ・ゲームなどの創作物語(特にSF)、ボカロ・東方、政治・法律・経済・国際関係などの時事問題、電子書籍・SNSなどのIT関連、天文・地球物理・ロボットなどの先端科学分野などについて執筆。電子書籍『これもうきっとGoogle+ガイドブック』を自主出版で配信中。

Google+のアカウントはこちら、Twitterのアカウントはこちら

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.