+3. https://labs.ripe.net/Members/fergalc/ixp-traffic-during-stratos-skydive

+ https://labs.ripe.net/Members/fergalc/ixp-traffic-during-stratos-skydive

6. **RFC(Request For Comments)**:意思是“请求评议”,包含了关于 Internet 几乎所有的重要的文字资料。

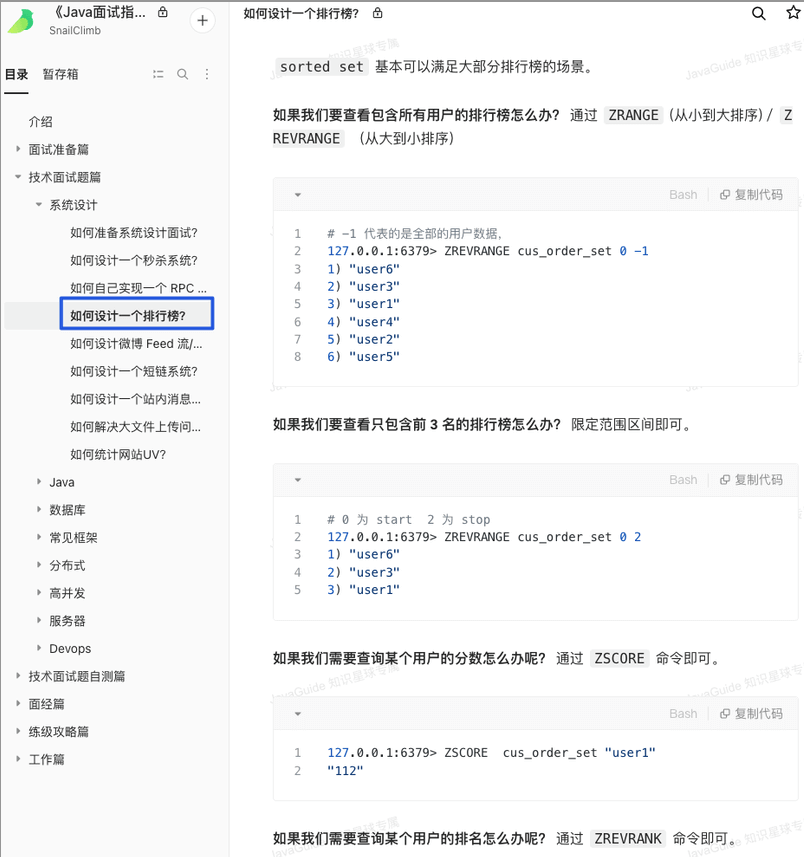

7. **广域网 WAN(Wide Area Network)**:任务是通过长距离运送主机发送的数据。

8. **城域网 MAN(Metropolitan Area Network)**:用来将多个局域网进行互连。

9. **局域网 LAN(Local Area Network)**:学校或企业大多拥有多个互连的局域网。

-

+

-http://conexionesmanwman.blogspot.com/

+ http://conexionesmanwman.blogspot.com/

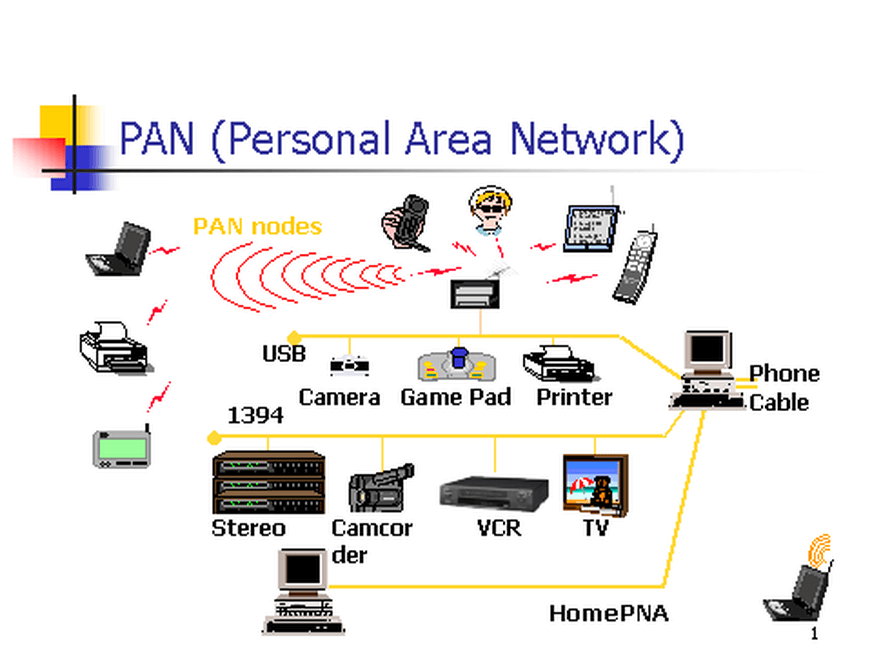

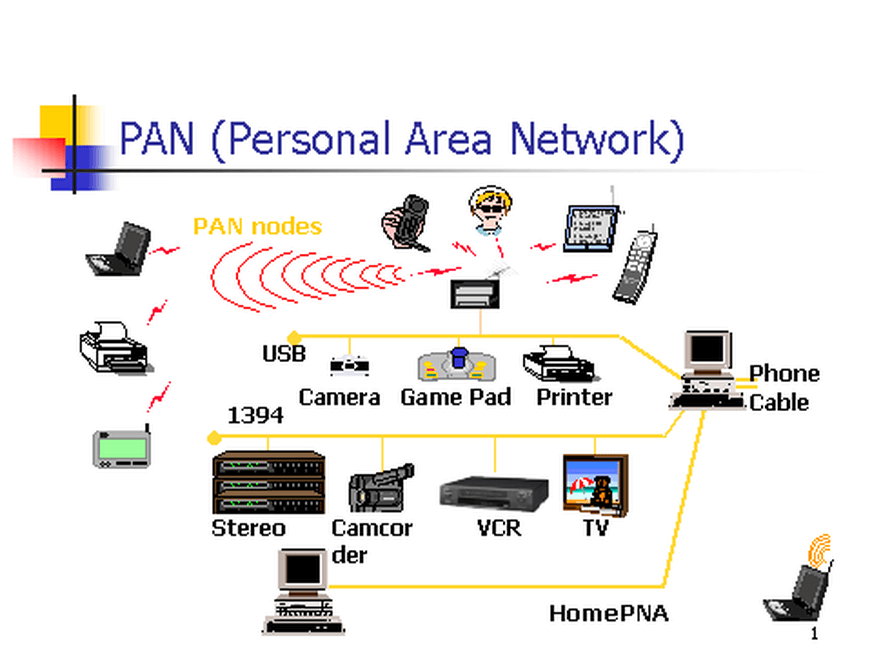

10. **个人区域网 PAN(Personal Area Network)**:在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备用无线技术连接起来的网络 。

-

+

-https://www.itrelease.com/2018/07/advantages-and-disadvantages-of-personal-area-network-pan/

+ https://www.itrelease.com/2018/07/advantages-and-disadvantages-of-personal-area-network-pan/

-12. **分组(packet )**:因特网中传送的数据单元。由首部 header 和数据段组成。分组又称为包,首部可称为包头。

-13. **存储转发(store and forward )**:路由器收到一个分组,先检查分组是否正确,并过滤掉冲突包错误。确定包正确后,取出目的地址,通过查找表找到想要发送的输出端口地址,然后将该包发送出去。

+11. **分组(packet )**:因特网中传送的数据单元。由首部 header 和数据段组成。分组又称为包,首部可称为包头。

+12. **存储转发(store and forward )**:路由器收到一个分组,先检查分组是否正确,并过滤掉冲突包错误。确定包正确后,取出目的地址,通过查找表找到想要发送的输出端口地址,然后将该包发送出去。

-

+

-14. **带宽(bandwidth)**:在计算机网络中,表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。常用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力。单位是“比特每秒”,记为 b/s。

-15. **吞吐量(throughput )**:表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

+13. **带宽(bandwidth)**:在计算机网络中,表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。常用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力。单位是“比特每秒”,记为 b/s。

+14. **吞吐量(throughput )**:表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

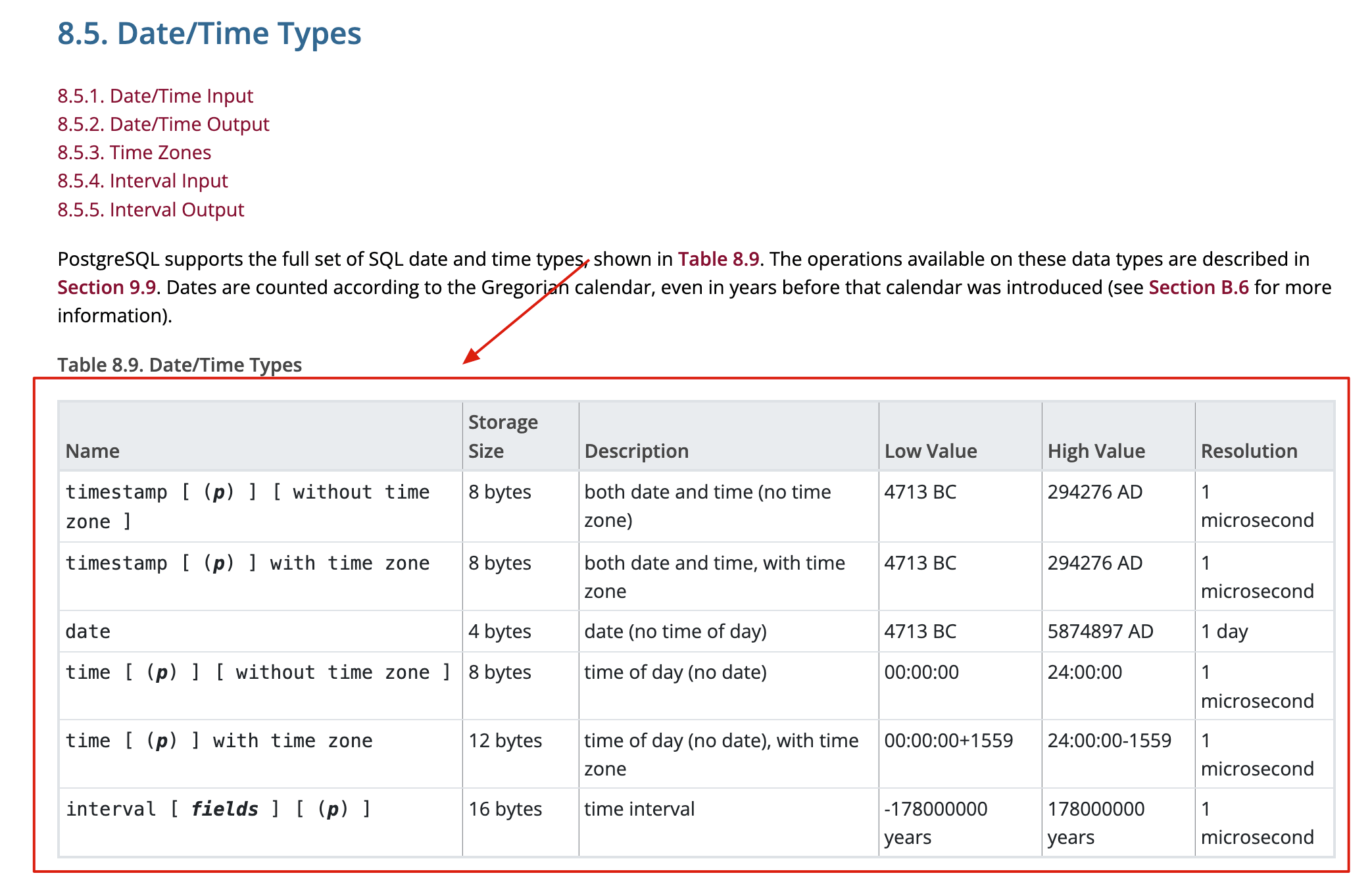

### 1.2. 重要知识点总结

@@ -81,11 +81,11 @@ tag:

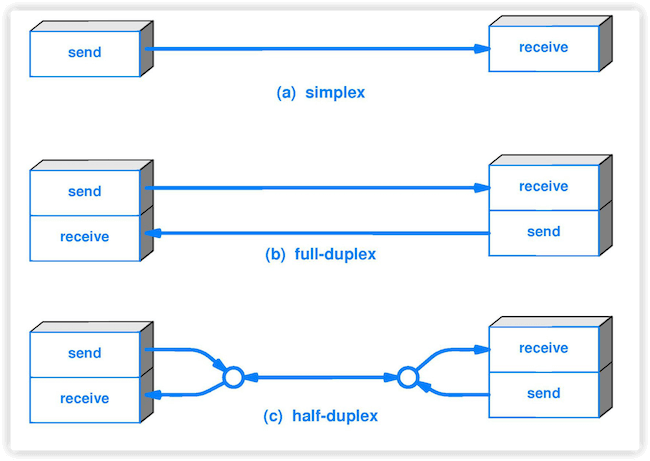

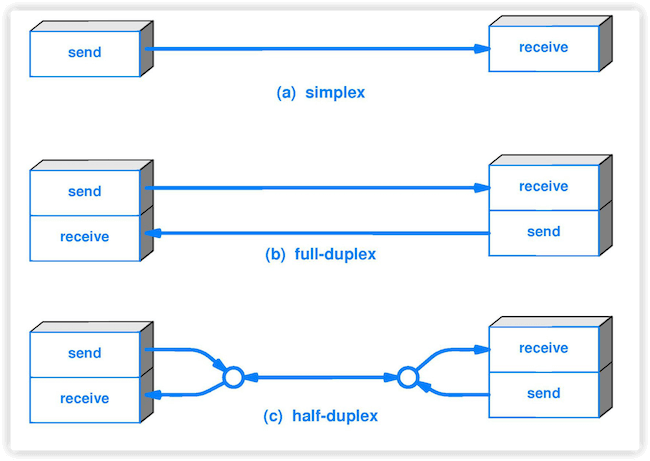

5. **半双工(half duplex )**:通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。

6. **全双工(full duplex)**:通信的双方可以同时发送和接收信息。

-

+

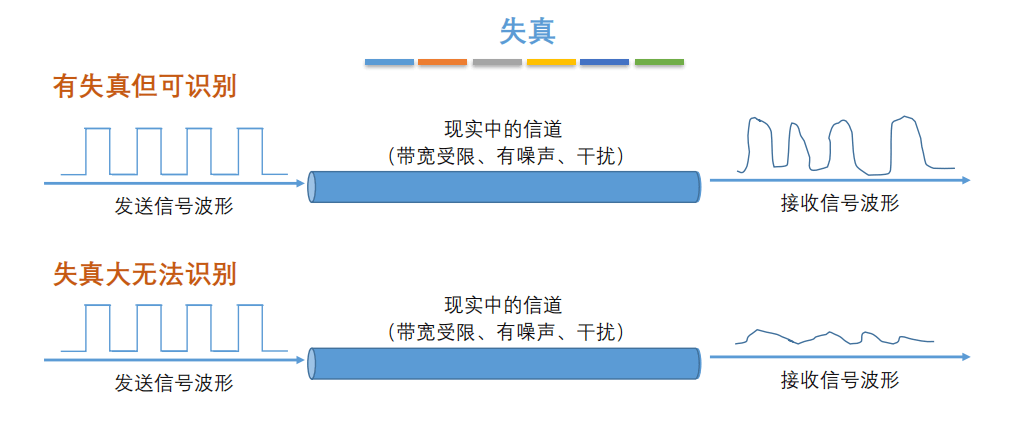

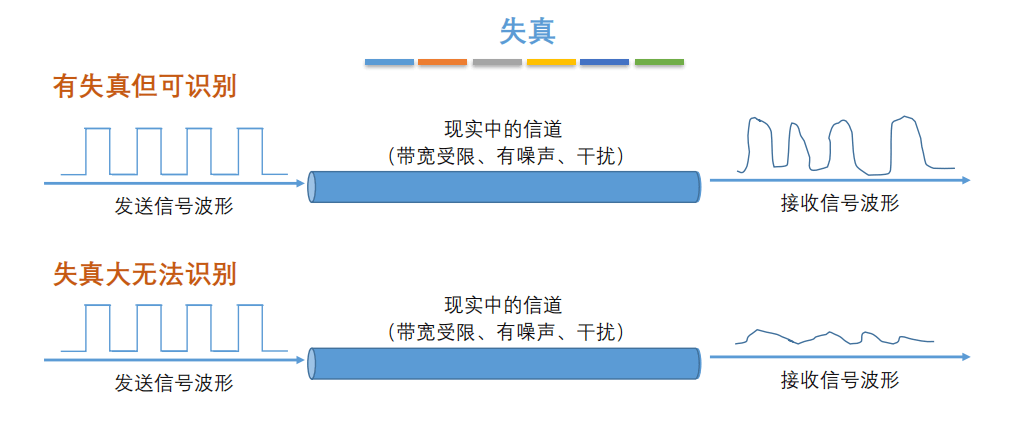

7. **失真**:失去真实性,主要是指接受到的信号和发送的信号不同,有磨损和衰减。影响失真程度的因素:1.码元传输速率 2.信号传输距离 3.噪声干扰 4.传输媒体质量

-

+

8. **奈氏准则**:在任何信道中,码元的传输的效率是有上限的,传输速率超过此上限,就会出现严重的码间串扰问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。

9. **香农定理**:在带宽受限且有噪声的信道中,为了不产生误差,信息的数据传输速率有上限值。

@@ -95,7 +95,7 @@ tag:

13. **信噪比(signal-to-noise ratio )**:指信号的平均功率和噪声的平均功率之比,记为 S/N。信噪比(dB)=10\*log10(S/N)。

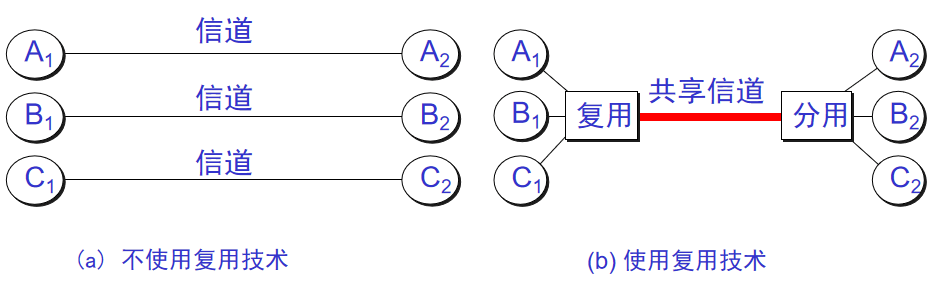

14. **信道复用(channel multiplexing )**:指多个用户共享同一个信道。(并不一定是同时)。

-

+

15. **比特率(bit rate )**:单位时间(每秒)内传送的比特数。

16. **波特率(baud rate)**:单位时间载波调制状态改变的次数。针对数据信号对载波的调制速率。

@@ -151,7 +151,7 @@ tag:

8. **MAC 地址(Media Access Control 或者 Medium Access Control)**:意译为媒体访问控制,或称为物理地址、硬件地址,用来定义网络设备的位置。在 OSI 模型中,第三层网络层负责 IP 地址,第二层数据链路层则负责 MAC 地址。因此一个主机会有一个 MAC 地址,而每个网络位置会有一个专属于它的 IP 地址 。地址是识别某个系统的重要标识符,“名字指出我们所要寻找的资源,地址指出资源所在的地方,路由告诉我们如何到达该处。”

-

+

9. **网桥(bridge)**:一种用于数据链路层实现中继,连接两个或多个局域网的网络互连设备。

10. **交换机(switch )**:广义的来说,交换机指的是一种通信系统中完成信息交换的设备。这里工作在数据链路层的交换机指的是交换式集线器,其实质是一个多接口的网桥

@@ -191,7 +191,7 @@ tag:

5. **子网掩码(subnet mask )**:它是一种用来指明一个 IP 地址的哪些位标识的是主机所在的子网以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在,它必须结合 IP 地址一起使用。

6. **CIDR( Classless Inter-Domain Routing )**:无分类域间路由选择 (特点是消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念,并使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号)。

7. **默认路由(default route)**:当在路由表中查不到能到达目的地址的路由时,路由器选择的路由。默认路由还可以减小路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。

-8. **路由选择算法(Virtual Circuit)**:路由选择协议的核心部分。因特网采用自适应的,分层次的路由选择协议。

+8. **路由选择算法(Routing Algorithm)**:路由选择协议的核心部分。因特网采用自适应的,分层次的路由选择协议。

### 4.2. 重要知识点总结

@@ -218,7 +218,7 @@ tag:

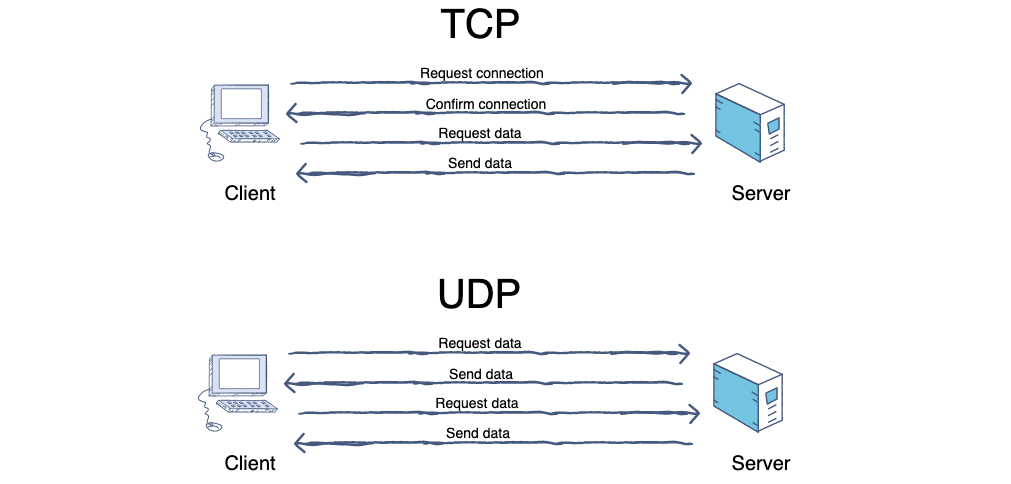

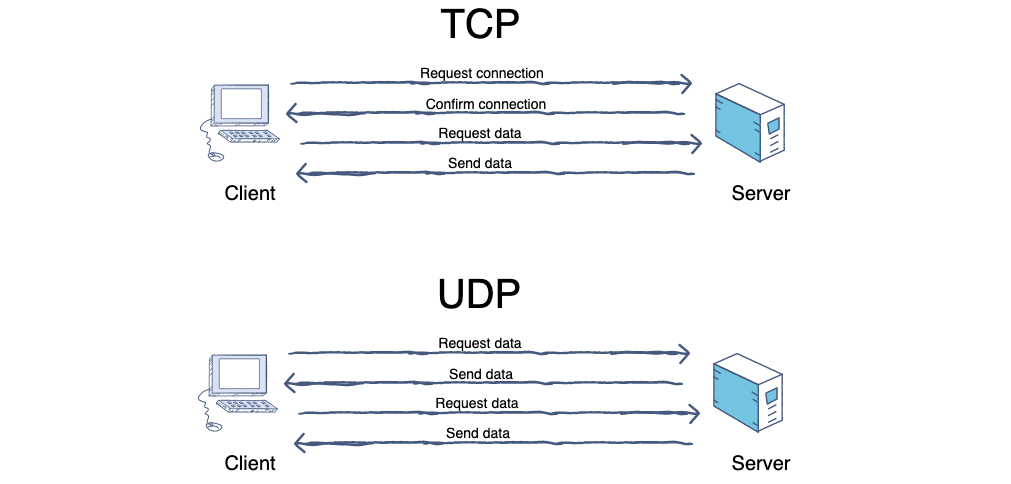

4. **TCP(Transmission Control Protocol)**:传输控制协议。

5. **UDP(User Datagram Protocol)**:用户数据报协议。

-

+

6. **端口(port)**:端口的目的是为了确认对方机器的哪个进程在与自己进行交互,比如 MSN 和 QQ 的端口不同,如果没有端口就可能出现 QQ 进程和 MSN 交互错误。端口又称协议端口号。

7. **停止等待协议(stop-and-wait)**:指发送方每发送完一个分组就停止发送,等待对方确认,在收到确认之后在发送下一个分组。

@@ -267,34 +267,34 @@ tag:

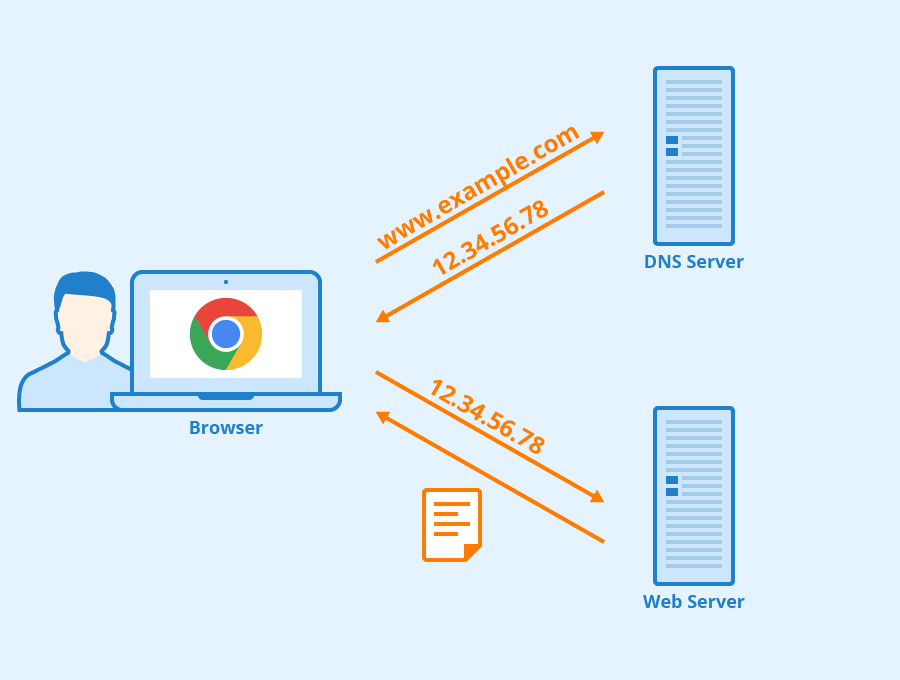

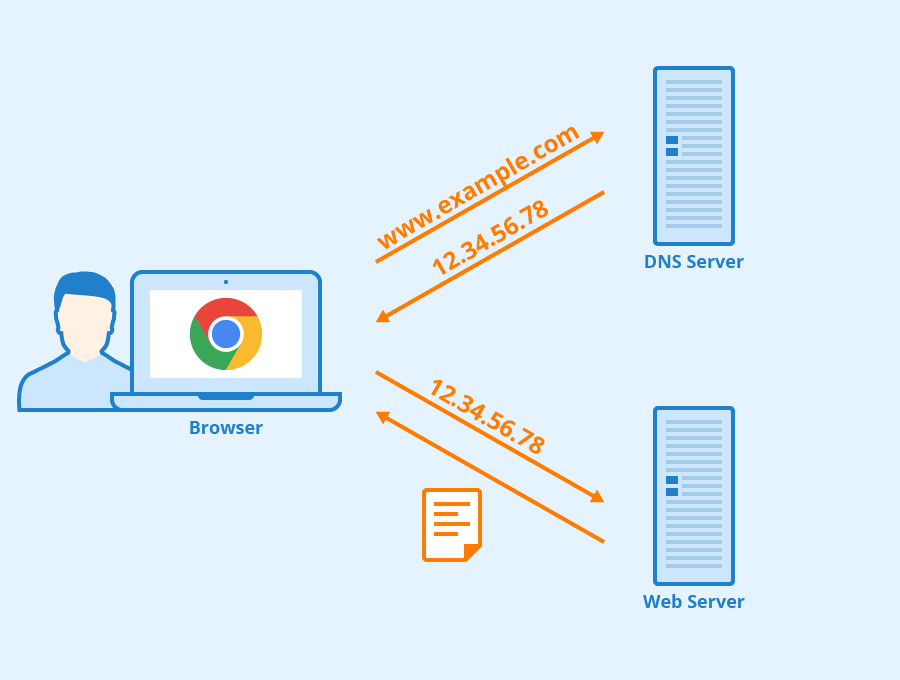

1. **域名系统(DNS)**:域名系统(DNS,Domain Name System)将人类可读的域名 (例如,www.baidu.com) 转换为机器可读的 IP 地址 (例如,220.181.38.148)。我们可以将其理解为专为互联网设计的电话薄。

-

+

-https://www.seobility.net/en/wiki/HTTP_headers

+ https://www.seobility.net/en/wiki/HTTP_headers

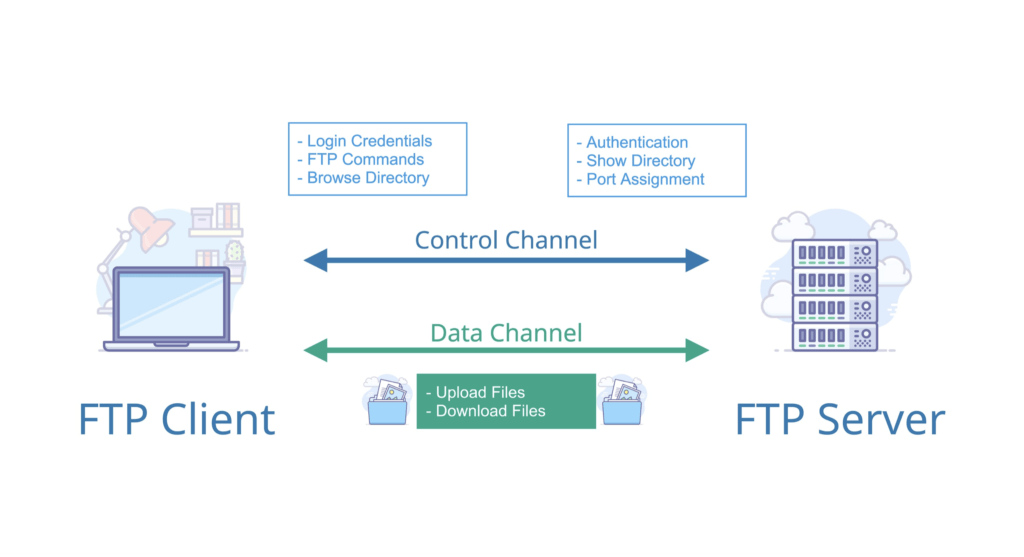

2. **文件传输协议(FTP)**:FTP 是 File Transfer Protocol(文件传输协议)的英文简称,而中文简称为“文传协议”。用于 Internet 上的控制文件的双向传输。同时,它也是一个应用程序(Application)。基于不同的操作系统有不同的 FTP 应用程序,而所有这些应用程序都遵守同一种协议以传输文件。在 FTP 的使用当中,用户经常遇到两个概念:"下载"(Download)和"上传"(Upload)。 "下载"文件就是从远程主机拷贝文件至自己的计算机上;"上传"文件就是将文件从自己的计算机中拷贝至远程主机上。用 Internet 语言来说,用户可通过客户机程序向(从)远程主机上传(下载)文件。

-

+

3. **简单文件传输协议(TFTP)**:TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是 TCP/IP 协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。端口号为 69。

4. **远程终端协议(TELNET)**:Telnet 协议是 TCP/IP 协议族中的一员,是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。在终端使用者的电脑上使用 telnet 程序,用它连接到服务器。终端使用者可以在 telnet 程序中输入命令,这些命令会在服务器上运行,就像直接在服务器的控制台上输入一样。可以在本地就能控制服务器。要开始一个 telnet 会话,必须输入用户名和密码来登录服务器。Telnet 是常用的远程控制 Web 服务器的方法。

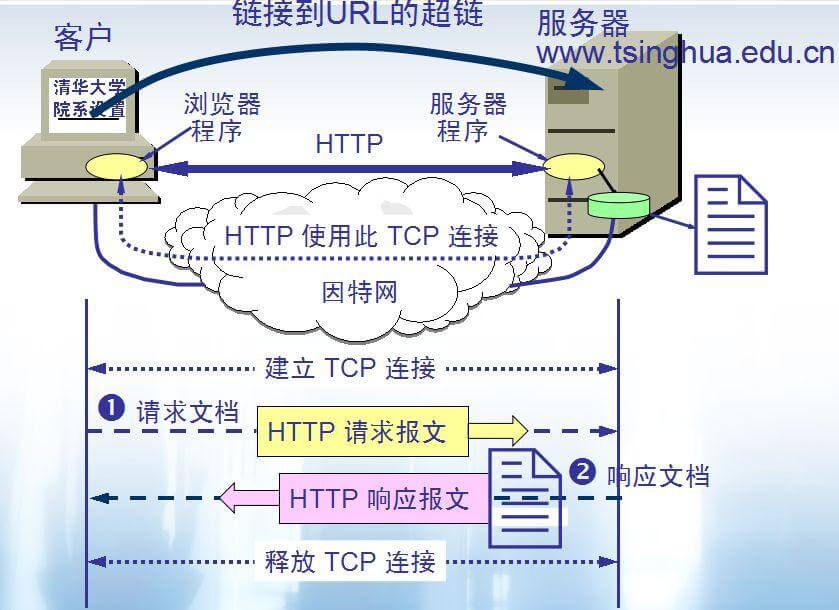

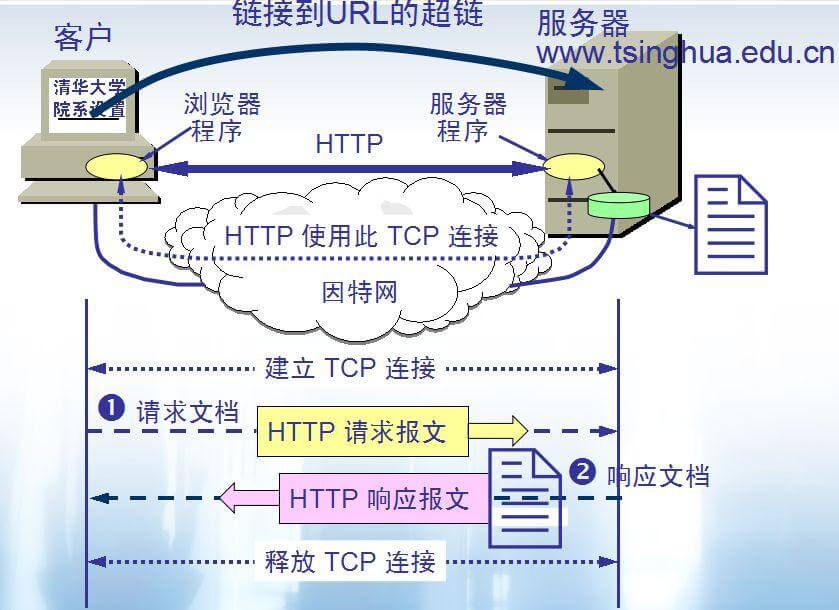

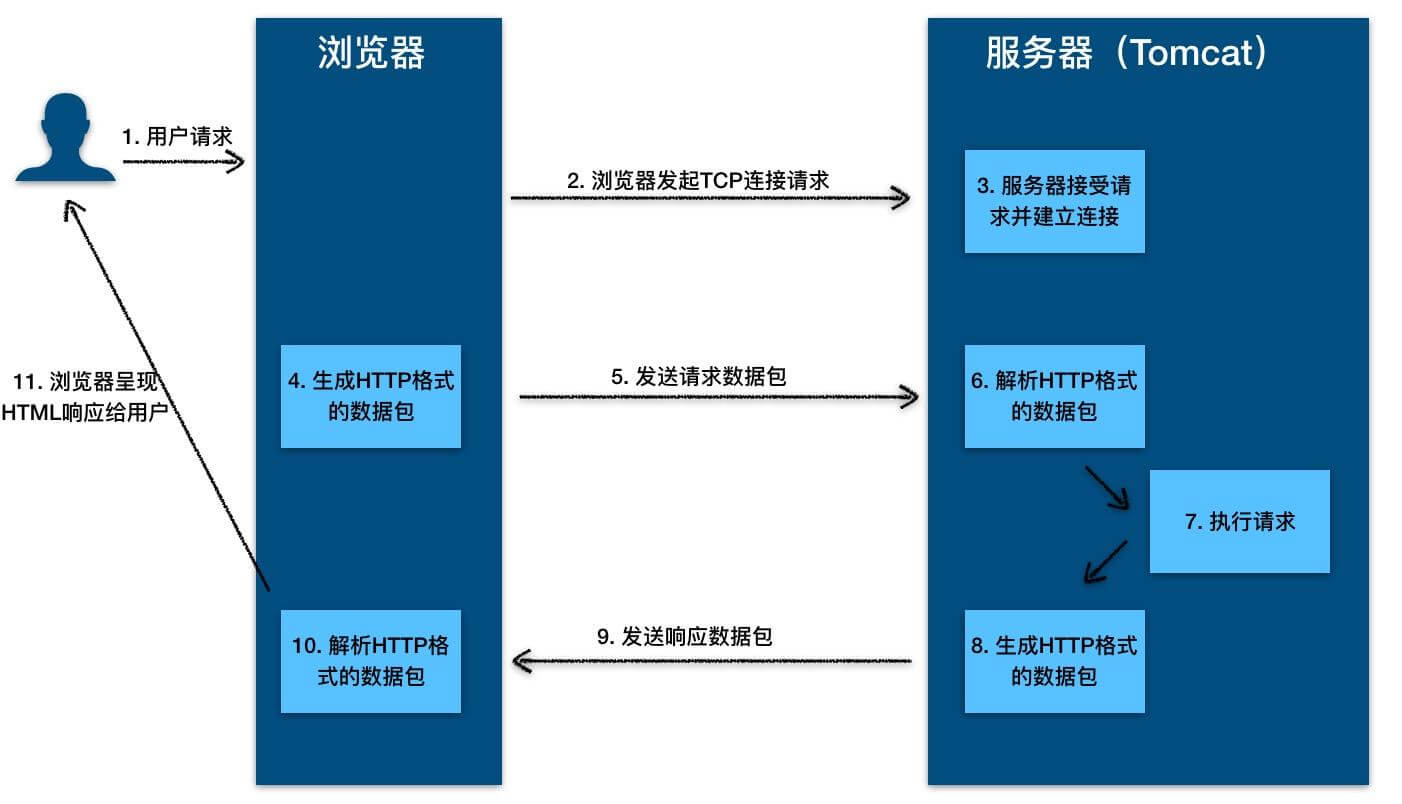

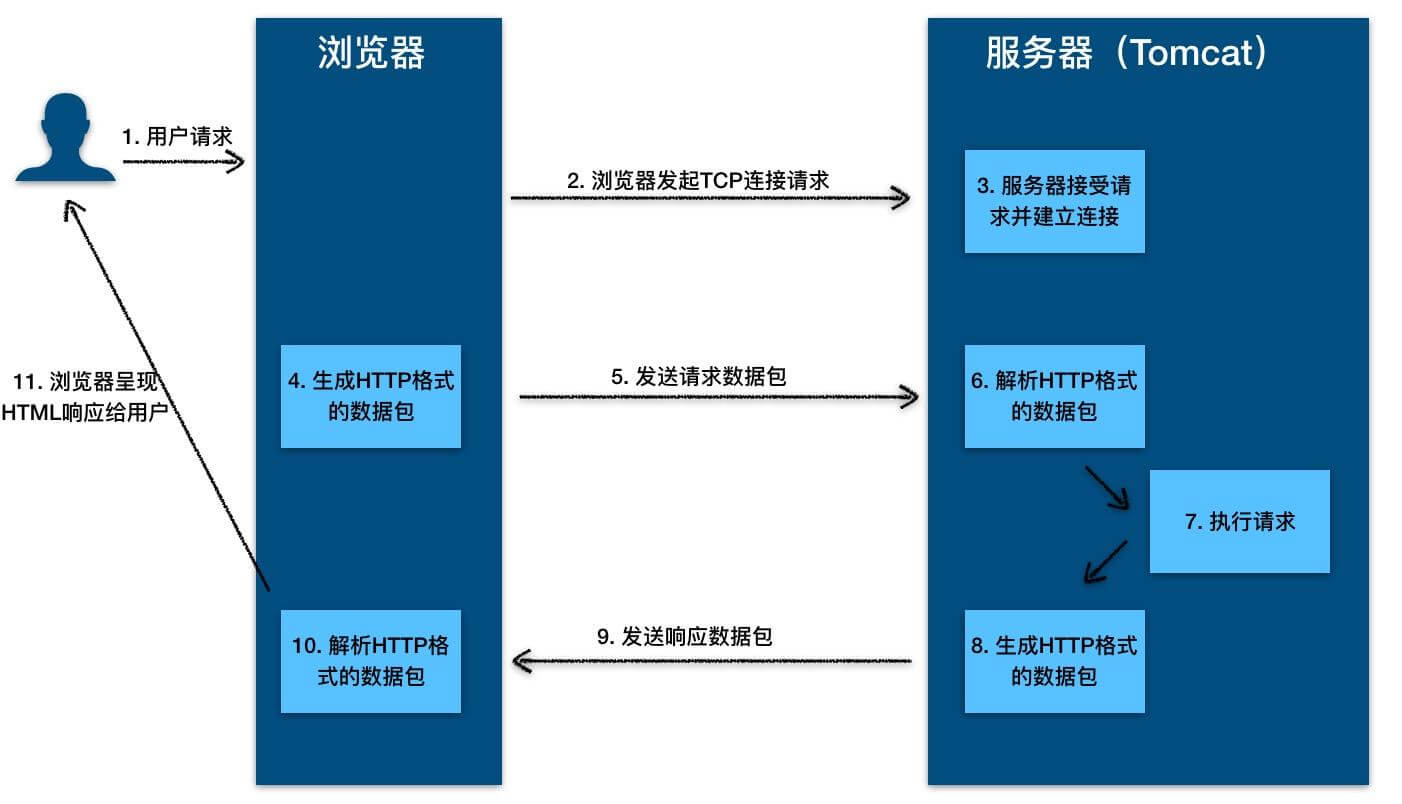

5. **万维网(WWW)**:WWW 是环球信息网的缩写,(亦作“Web”、“WWW”、“'W3'”,英文全称为“World Wide Web”),中文名字为“万维网”,"环球网"等,常简称为 Web。分为 Web 客户端和 Web 服务器程序。WWW 可以让 Web 客户端(常用浏览器)访问浏览 Web 服务器上的页面。是一个由许多互相链接的超文本组成的系统,通过互联网访问。在这个系统中,每个有用的事物,称为一样“资源”;并且由一个全局“统一资源标识符”(URI)标识;这些资源通过超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)传送给用户,而后者通过点击链接来获得资源。万维网联盟(英语:World Wide Web Consortium,简称 W3C),又称 W3C 理事会。1994 年 10 月在麻省理工学院(MIT)计算机科学实验室成立。万维网联盟的创建者是万维网的发明者蒂姆·伯纳斯-李。万维网并不等同互联网,万维网只是互联网所能提供的服务其中之一,是靠着互联网运行的一项服务。

6. **万维网的大致工作工程:**

-

+

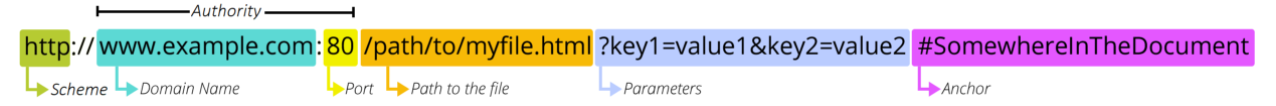

7. **统一资源定位符(URL)**:统一资源定位符是对可以从互联网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示,是互联网上标准资源的地址。互联网上的每个文件都有一个唯一的 URL,它包含的信息指出文件的位置以及浏览器应该怎么处理它。

8. **超文本传输协议(HTTP)**:超文本传输协议(HTTP,HyperText Transfer Protocol)是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的 WWW 文件都必须遵守这个标准。设计 HTTP 最初的目的是为了提供一种发布和接收 HTML 页面的方法。1960 年美国人 Ted Nelson 构思了一种通过计算机处理文本信息的方法,并称之为超文本(hypertext),这成为了 HTTP 超文本传输协议标准架构的发展根基。

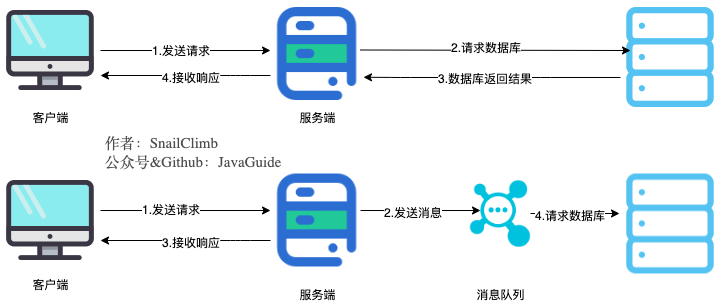

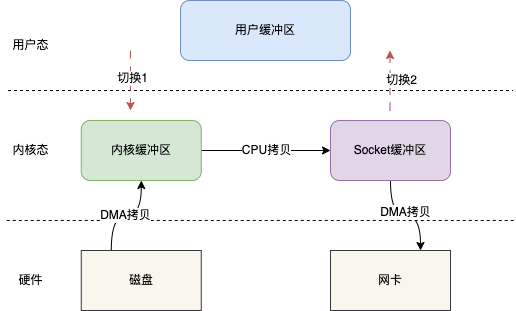

-HTTP 协议的本质就是一种浏览器与服务器之间约定好的通信格式。HTTP 的原理如下图所示:

+ HTTP 协议的本质就是一种浏览器与服务器之间约定好的通信格式。HTTP 的原理如下图所示:

-

+

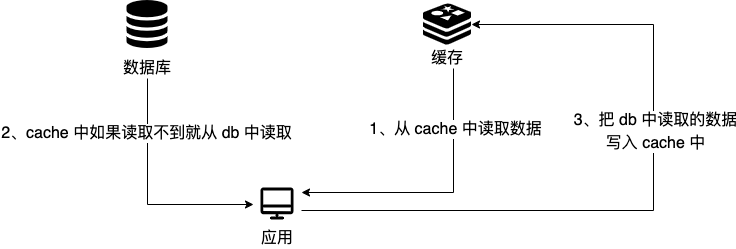

-10. **代理服务器(Proxy Server)**:代理服务器(Proxy Server)是一种网络实体,它又称为万维网高速缓存。 代理服务器把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。当新请求到达时,若代理服务器发现这个请求与暂时存放的的请求相同,就返回暂存的响应,而不需要按 URL 的地址再次去互联网访问该资源。代理服务器可在客户端或服务器工作,也可以在中间系统工作。

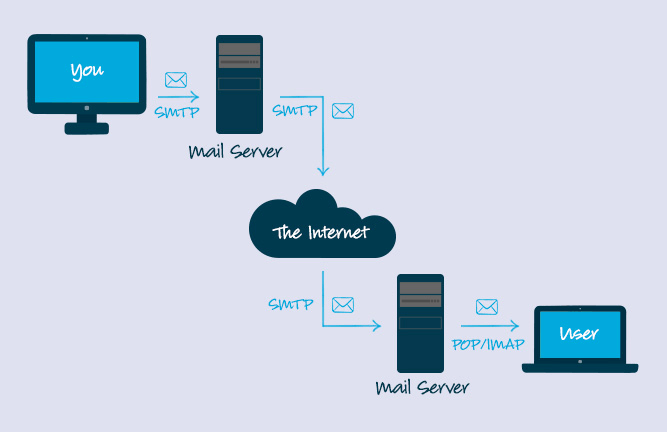

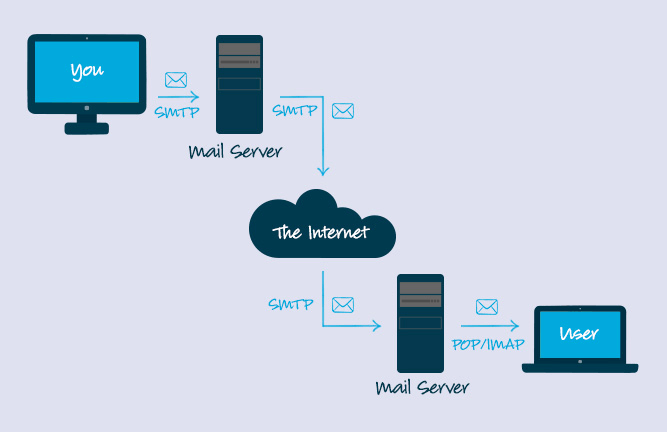

-11. **简单邮件传输协议(SMTP)** : SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。 SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。 通过 SMTP 协议所指定的服务器,就可以把 E-mail 寄到收信人的服务器上了,整个过程只要几分钟。SMTP 服务器则是遵循 SMTP 协议的发送邮件服务器,用来发送或中转发出的电子邮件。

+9. **代理服务器(Proxy Server)**:代理服务器(Proxy Server)是一种网络实体,它又称为万维网高速缓存。 代理服务器把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。当新请求到达时,若代理服务器发现这个请求与暂时存放的的请求相同,就返回暂存的响应,而不需要按 URL 的地址再次去互联网访问该资源。代理服务器可在客户端或服务器工作,也可以在中间系统工作。

+10. **简单邮件传输协议(SMTP)** : SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。 SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。 通过 SMTP 协议所指定的服务器,就可以把 E-mail 寄到收信人的服务器上了,整个过程只要几分钟。SMTP 服务器则是遵循 SMTP 协议的发送邮件服务器,用来发送或中转发出的电子邮件。

-

+

-https://www.campaignmonitor.com/resources/knowledge-base/what-is-the-code-that-makes-bcc-or-cc-operate-in-an-email/

+ https://www.campaignmonitor.com/resources/knowledge-base/what-is-the-code-that-makes-bcc-or-cc-operate-in-an-email/

11. **搜索引擎** :搜索引擎(Search Engine)是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息,在对信息进行组织和处理后,为用户提供检索服务,将用户检索相关的信息展示给用户的系统。搜索引擎包括全文索引、目录索引、元搜索引擎、垂直搜索引擎、集合式搜索引擎、门户搜索引擎与免费链接列表等。

diff --git a/docs/cs-basics/network/dns.md b/docs/cs-basics/network/dns.md

index eba55083eb2..3d3ef0e2254 100644

--- a/docs/cs-basics/network/dns.md

+++ b/docs/cs-basics/network/dns.md

@@ -15,6 +15,8 @@ DNS(Domain Name System)域名管理系统,是当用户使用浏览器访

+## DNS 服务器

+

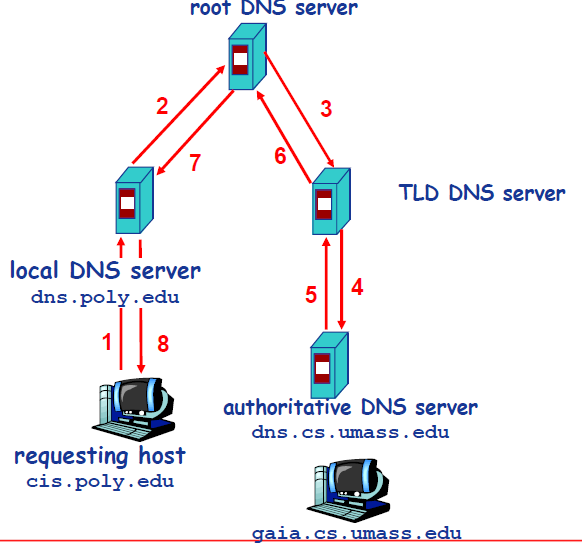

DNS 服务器自底向上可以依次分为以下几个层级(所有 DNS 服务器都属于以下四个类别之一):

- 根 DNS 服务器。根 DNS 服务器提供 TLD 服务器的 IP 地址。目前世界上只有 13 组根服务器,我国境内目前仍没有根服务器。

@@ -22,6 +24,8 @@ DNS 服务器自底向上可以依次分为以下几个层级(所有 DNS 服务

- 权威 DNS 服务器。在因特网上具有公共可访问主机的每个组织机构必须提供公共可访问的 DNS 记录,这些记录将这些主机的名字映射为 IP 地址。

- 本地 DNS 服务器。每个 ISP(互联网服务提供商)都有一个自己的本地 DNS 服务器。当主机发出 DNS 请求时,该请求被发往本地 DNS 服务器,它起着代理的作用,并将该请求转发到 DNS 层次结构中。严格说来,不属于 DNS 层级结构。

+世界上并不是只有 13 台根服务器,这是很多人普遍的误解,网上很多文章也是这么写的。实际上,现在根服务器数量远远超过这个数量。最初确实是为 DNS 根服务器分配了 13 个 IP 地址,每个 IP 地址对应一个不同的根 DNS 服务器。然而,由于互联网的快速发展和增长,这个原始的架构变得不太适应当前的需求。为了提高 DNS 的可靠性、安全性和性能,目前这 13 个 IP 地址中的每一个都有多个服务器,截止到 2023 年底,所有根服务器之和达到了 600 多台,未来还会继续增加。

+

## DNS 工作流程

以下图为例,介绍 DNS 的查询解析过程。DNS 的查询解析过程分为两种模式:

@@ -48,7 +52,7 @@ DNS 服务器自底向上可以依次分为以下几个层级(所有 DNS 服务

-另外,DNS 的缓存位于本地 DNS 服务器。由于全世界的根服务器甚少,只有 400 多台,分为 13 组,且顶级域的数量也在一个可数的范围内,因此本地 DNS 通常已经缓存了很多 TLD DNS 服务器,所以在实际查找过程中,无需访问根服务器。根服务器通常是被跳过的,不请求的。

+另外,DNS 的缓存位于本地 DNS 服务器。由于全世界的根服务器甚少,只有 600 多台,分为 13 组,且顶级域的数量也在一个可数的范围内,因此本地 DNS 通常已经缓存了很多 TLD DNS 服务器,所以在实际查找过程中,无需访问根服务器。根服务器通常是被跳过的,不请求的。这样可以提高 DNS 查询的效率和速度,减少对根服务器和 TLD 服务器的负担。

## DNS 报文格式

@@ -68,7 +72,7 @@ DNS 报文分为查询和回答报文,两种形式的报文结构相同。

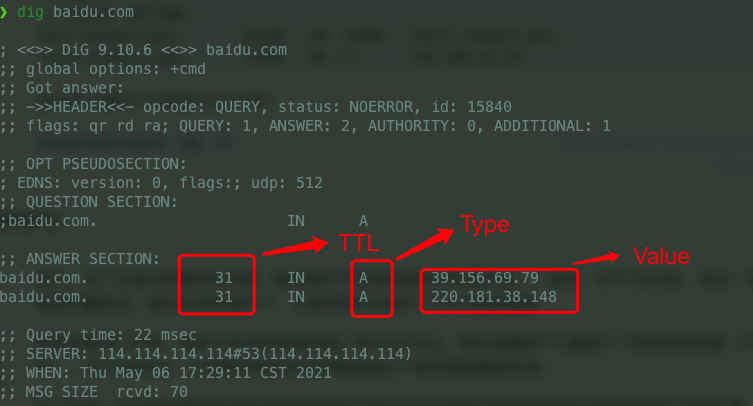

## DNS 记录

-DNS 服务器在响应查询时,需要查询自己的数据库,数据库中的条目被称为**资源记录(Resource Record,RR)**。RR 提供了主机名到 IP 地址的映射。RR 是一个包含了`Name`, `Value`, `Type`, `TTL`四个字段的四元组。

+DNS 服务器在响应查询时,需要查询自己的数据库,数据库中的条目被称为 **资源记录(Resource Record,RR)** 。RR 提供了主机名到 IP 地址的映射。RR 是一个包含了`Name`, `Value`, `Type`, `TTL`四个字段的四元组。

@@ -97,8 +101,8 @@ foo.example.com. A 192.0.2.23

## 参考

-- DNS 服务器类型:https://www.cloudflare.com/zh-cn/learning/dns/dns-server-types/

-- DNS Message Resource Record Field Formats:http://www.tcpipguide.com/free/t_DNSMessageResourceRecordFieldFormats-2.htm

-- Understanding Different Types of Record in DNS Server:https://www.mustbegeek.com/understanding-different-types-of-record-in-dns-server/

+- DNS 服务器类型:

+- Understanding Different Types of Record in DNS Server:。

+

+

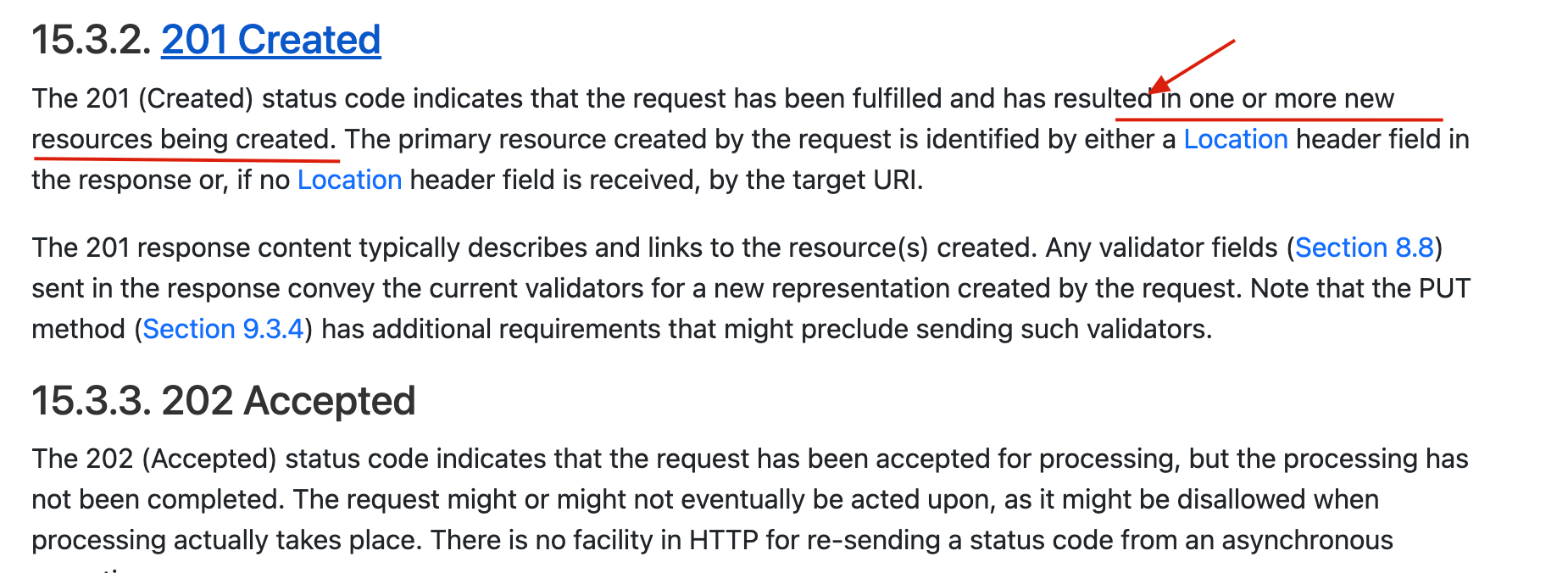

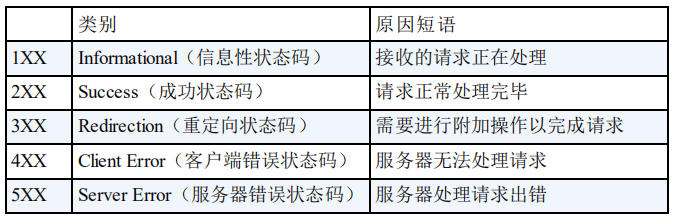

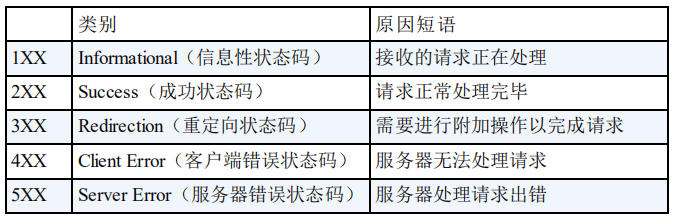

这里格外提一下 204 状态码,平时学习/工作中见到的次数并不多。

@@ -64,9 +68,9 @@ HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被

### 参考

-- https://www.restapitutorial.com/httpstatuscodes.html

-- https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/Status

-- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

-- https://segmentfault.com/a/1190000018264501

+-

+-

+-

+-

diff --git a/docs/cs-basics/network/http1.0-vs-http1.1.md b/docs/cs-basics/network/http1.0-vs-http1.1.md

index 41931829edf..f0bb9850780 100644

--- a/docs/cs-basics/network/http1.0-vs-http1.1.md

+++ b/docs/cs-basics/network/http1.0-vs-http1.1.md

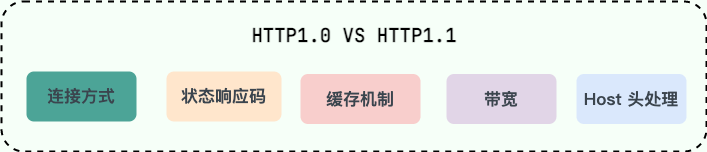

@@ -53,7 +53,7 @@ HTTP/1.1 的缓存机制在 HTTP/1.0 的基础上,大大增加了灵活性和

## Host 头处理

-域名系统(DNS)允许多个主机名绑定到同一个 IP 地址上,但是 HTTP/1.0 并没有考虑这个问题,假设我们有一个资源 URL 是http://example1.org/home.html,HTTP/1.0 的请求报文中,将会请求的是`GET /home.html HTTP/1.0`.也就是不会加入主机名。这样的报文送到服务器端,服务器是理解不了客户端想请求的真正网址。

+域名系统(DNS)允许多个主机名绑定到同一个 IP 地址上,但是 HTTP/1.0 并没有考虑这个问题,假设我们有一个资源 URL 是 的请求报文中,将会请求的是`GET /home.html HTTP/1.0`.也就是不会加入主机名。这样的报文送到服务器端,服务器是理解不了客户端想请求的真正网址。

因此,HTTP/1.1 在请求头中加入了`Host`字段。加入`Host`字段的报文头部将会是:

@@ -70,9 +70,70 @@ Host: example1.org

HTTP/1.1 引入了范围请求(range request)机制,以避免带宽的浪费。当客户端想请求一个文件的一部分,或者需要继续下载一个已经下载了部分但被终止的文件,HTTP/1.1 可以在请求中加入`Range`头部,以请求(并只能请求字节型数据)数据的一部分。服务器端可以忽略`Range`头部,也可以返回若干`Range`响应。

-如果一个响应包含部分数据的话,那么将带有`206 (Partial Content)`状态码。该状态码的意义在于避免了 HTTP/1.0 代理缓存错误地把该响应认为是一个完整的数据响应,从而把他当作为一个请求的响应缓存。

+`206 (Partial Content)` 状态码的主要作用是确保客户端和代理服务器能正确识别部分内容响应,避免将其误认为完整资源并错误地缓存。这对于正确处理范围请求和缓存管理非常重要。

-在范围响应中,`Content-Range`头部标志指示出了该数据块的偏移量和数据块的长度。

+一个典型的 HTTP/1.1 范围请求示例:

+

+```bash

+# 获取一个文件的前 1024 个字节

+GET /z4d4kWk.jpg HTTP/1.1

+Host: i.imgur.com

+Range: bytes=0-1023

+```

+

+`206 Partial Content` 响应:

+

+```bash

+

+HTTP/1.1 206 Partial Content

+Content-Range: bytes 0-1023/146515

+Content-Length: 1024

+…

+(二进制内容)

+```

+

+简单解释一下 HTTP 范围响应头部中的字段:

+

+- **`Content-Range` 头部**:指示返回数据在整个资源中的位置,包括起始和结束字节以及资源的总长度。例如,`Content-Range: bytes 0-1023/146515` 表示服务器端返回了第 0 到 1023 字节的数据(共 1024 字节),而整个资源的总长度是 146,515 字节。

+- **`Content-Length` 头部**:指示此次响应中实际传输的字节数。例如,`Content-Length: 1024` 表示服务器端传输了 1024 字节的数据。

+

+`Range` 请求头不仅可以请求单个字节范围,还可以一次性请求多个范围。这种方式被称为“多重范围请求”(multiple range requests)。

+

+客户端想要获取资源的第 0 到 499 字节以及第 1000 到 1499 字节:

+

+```bash

+GET /path/to/resource HTTP/1.1

+Host: example.com

+Range: bytes=0-499,1000-1499

+```

+

+服务器端返回多个字节范围,每个范围的内容以分隔符分开:

+

+```bash

+HTTP/1.1 206 Partial Content

+Content-Type: multipart/byteranges; boundary=3d6b6a416f9b5

+Content-Length: 376

+

+--3d6b6a416f9b5

+Content-Type: application/octet-stream

+Content-Range: bytes 0-99/2000

+

+(第 0 到 99 字节的数据块)

+

+--3d6b6a416f9b5

+Content-Type: application/octet-stream

+Content-Range: bytes 500-599/2000

+

+(第 500 到 599 字节的数据块)

+

+--3d6b6a416f9b5

+Content-Type: application/octet-stream

+Content-Range: bytes 1000-1099/2000

+

+(第 1000 到 1099 字节的数据块)

+

+--3d6b6a416f9b5--

+```

### 状态码 100

diff --git a/docs/cs-basics/network/nat.md b/docs/cs-basics/network/nat.md

index 5634ba07387..4567719b81e 100644

--- a/docs/cs-basics/network/nat.md

+++ b/docs/cs-basics/network/nat.md

@@ -45,7 +45,7 @@ SOHO 子网的“代理人”,也就是和外界的窗口,通常由路由器

针对以上过程,有以下几个重点需要强调:

1. 当请求报文到达路由器,并被指定了新端口号时,由于端口号有 16 位,因此,通常来说,一个路由器管理的 LAN 中的最大主机数 $≈65500$($2^{16}$ 的地址空间),但通常 SOHO 子网内不会有如此多的主机数量。

-2. 对于目的服务器来说,从来不知道“到底是哪个主机给我发送的请求”,它只知道是来自`138.76.29.7:5001`的路由器转发的请求。因此,可以说,**路由器在 WAN 和 LAN 之间起到了屏蔽作用,**所有内部主机发送到外部的报文,都具有同一个 IP 地址(不同的端口号),所有外部发送到内部的报文,也都只有一个目的地(不同端口号),是经过了 NAT 转换后,外部报文才得以正确地送达内部主机。

+2. 对于目的服务器来说,从来不知道“到底是哪个主机给我发送的请求”,它只知道是来自`138.76.29.7:5001`的路由器转发的请求。因此,可以说,**路由器在 WAN 和 LAN 之间起到了屏蔽作用**,所有内部主机发送到外部的报文,都具有同一个 IP 地址(不同的端口号),所有外部发送到内部的报文,也都只有一个目的地(不同端口号),是经过了 NAT 转换后,外部报文才得以正确地送达内部主机。

3. 在报文穿过路由器,发生 NAT 转换时,如果 LAN 主机 IP 已经在 NAT 转换表中注册过了,则不需要路由器新指派端口,而是直接按照转换记录穿过路由器。同理,外部报文发送至内部时也如此。

总结 NAT 协议的特点,有以下几点:

@@ -55,6 +55,6 @@ SOHO 子网的“代理人”,也就是和外界的窗口,通常由路由器

3. WAN 的 ISP 变更接口地址时,无需通告 LAN 内主机。

4. LAN 主机对 WAN 不可见,不可直接寻址,可以保证一定程度的安全性。

-然而,NAT 协议由于其独特性,存在着一些争议。比如,可能你已经注意到了,**NAT 协议在 LAN 以外,标识一个内部主机时,使用的是端口号,因为 IP 地址都是相同的。**这种将端口号作为主机寻址的行为,可能会引发一些误会。此外,路由器作为网络层的设备,修改了传输层的分组内容(修改了源 IP 地址和端口号),同样是不规范的行为。但是,尽管如此,NAT 协议作为 IPv4 时代的产物,极大地方便了一些本来棘手的问题,一直被沿用至今。

+然而,NAT 协议由于其独特性,存在着一些争议。比如,可能你已经注意到了,**NAT 协议在 LAN 以外,标识一个内部主机时,使用的是端口号,因为 IP 地址都是相同的**。这种将端口号作为主机寻址的行为,可能会引发一些误会。此外,路由器作为网络层的设备,修改了传输层的分组内容(修改了源 IP 地址和端口号),同样是不规范的行为。但是,尽管如此,NAT 协议作为 IPv4 时代的产物,极大地方便了一些本来棘手的问题,一直被沿用至今。

diff --git a/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md b/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

index 9117a4ad22b..748999d6eba 100644

--- a/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

+++ b/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

@@ -199,13 +199,13 @@ DNS Flood 对传统上基于放大的攻击方法做出了改变。借助轻易

可以使用 netcat 工具来建立 TCP 连接,这个工具很多操作系统都预装了。打开第一个终端窗口,运行以下命令:

```bash

-$ nc -nvl 8000

+nc -nvl 8000

```

这个命令会启动一个 TCP 服务,监听端口为 `8000`。接着再打开第二个终端窗口,运行以下命令:

```bash

-$ nc 127.0.0.1 8000

+nc 127.0.0.1 8000

```

该命令会尝试与上面的服务建立连接,在其中一个窗口输入一些字符,就会通过 TCP 连接发送给另一个窗口并打印出来。

@@ -328,7 +328,7 @@ DES 使用的密钥表面上是 64 位的,然而只有其中的 56 位被实

**SM1 和 SM4**

-之前几种都是国外的,我们国内自行研究了国密 **SM1 **和 **SM4**。其中 S 都属于国家标准,算法公开。优点就是国家的大力支持和认可

+之前几种都是国外的,我们国内自行研究了国密 **SM1**和 **SM4**。其中 S 都属于国家标准,算法公开。优点就是国家的大力支持和认可

**总结**:

@@ -357,17 +357,17 @@ DES 使用的密钥表面上是 64 位的,然而只有其中的 56 位被实

这个大家应该更加熟悉了,比如我们平常使用的 MD5 校验,在很多时候,我并不是拿来进行加密,而是用来获得唯一性 ID。在做系统的过程中,存储用户的各种密码信息,通常都会通过散列算法,最终存储其散列值。

-**MD5**

+**MD5**(不推荐)

MD5 可以用来生成一个 128 位的消息摘要,它是目前应用比较普遍的散列算法,具体的应用场景你可以自行 参阅。虽然,因为算法的缺陷,它的唯一性已经被破解了,但是大部分场景下,这并不会构成安全问题。但是,如果不是长度受限(32 个字符),我还是不推荐你继续使用 **MD5** 的。

**SHA**

-安全散列算法。**SHA** 分为 **SHA1** 和 **SH2** 两个版本。该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。

+安全散列算法。**SHA** 包括**SHA-1**、**SHA-2**和**SHA-3**三个版本。该算法的基本思想是:接收一段明文数据,通过不可逆的方式将其转换为固定长度的密文。简单来说,SHA 将输入数据(即预映射或消息)转化为固定长度、较短的输出值,称为散列值(或信息摘要、信息认证码)。SHA-1 已被证明不够安全,因此逐渐被 SHA-2 取代,而 SHA-3 则作为 SHA 系列的最新版本,采用不同的结构(Keccak 算法)提供更高的安全性和灵活性。

**SM3**

-国密算法**SM3**。加密强度和 SHA-256 想不多。主要是收到国家的支持。

+国密算法**SM3**。加密强度和 SHA-256 算法 相差不多。主要是受到了国家的支持。

**总结**:

@@ -462,9 +462,9 @@ CDN 加速,我们可以这么理解:为了减少流氓骚扰,我干脆将

## 参考

-- HTTP 洪水攻击 - CloudFlare:https://www.cloudflare.com/zh-cn/learning/ddos/http-flood-ddos-attack/

-- SYN 洪水攻击:https://www.cloudflare.com/zh-cn/learning/ddos/syn-flood-ddos-attack/

-- 什么是 IP 欺骗?:https://www.cloudflare.com/zh-cn/learning/ddos/glossary/ip-spoofing/

-- 什么是 DNS 洪水?| DNS 洪水 DDoS 攻击:https://www.cloudflare.com/zh-cn/learning/ddos/dns-flood-ddos-attack/

+- HTTP 洪水攻击 - CloudFlare:

diff --git a/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md b/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

index 5ee30f686ef..d63765ec799 100644

--- a/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

+++ b/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

@@ -15,7 +15,7 @@ tag:

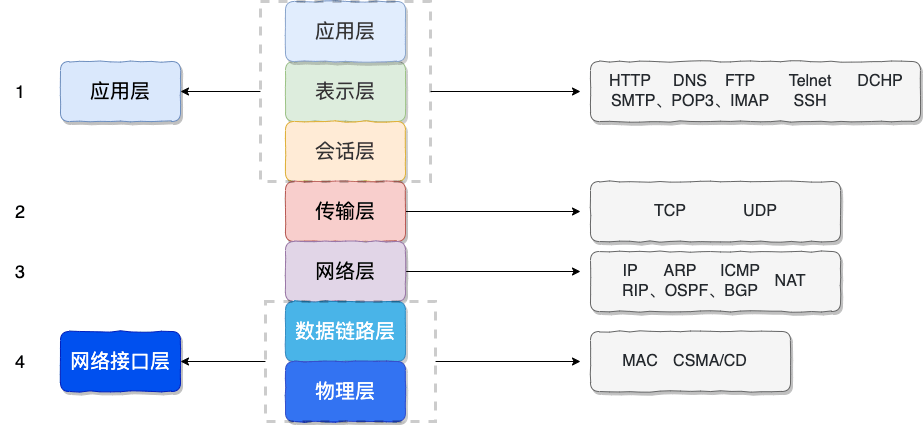

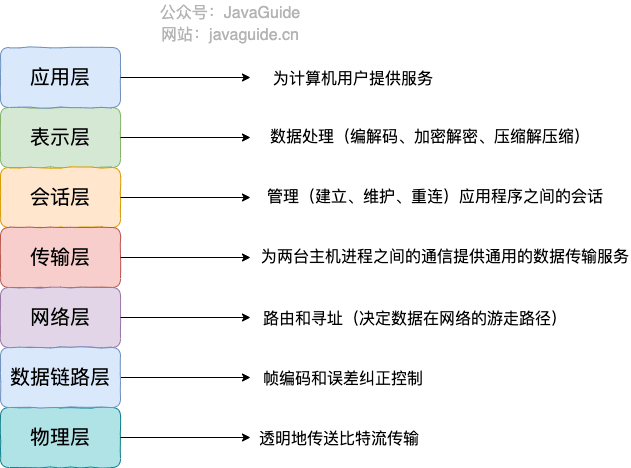

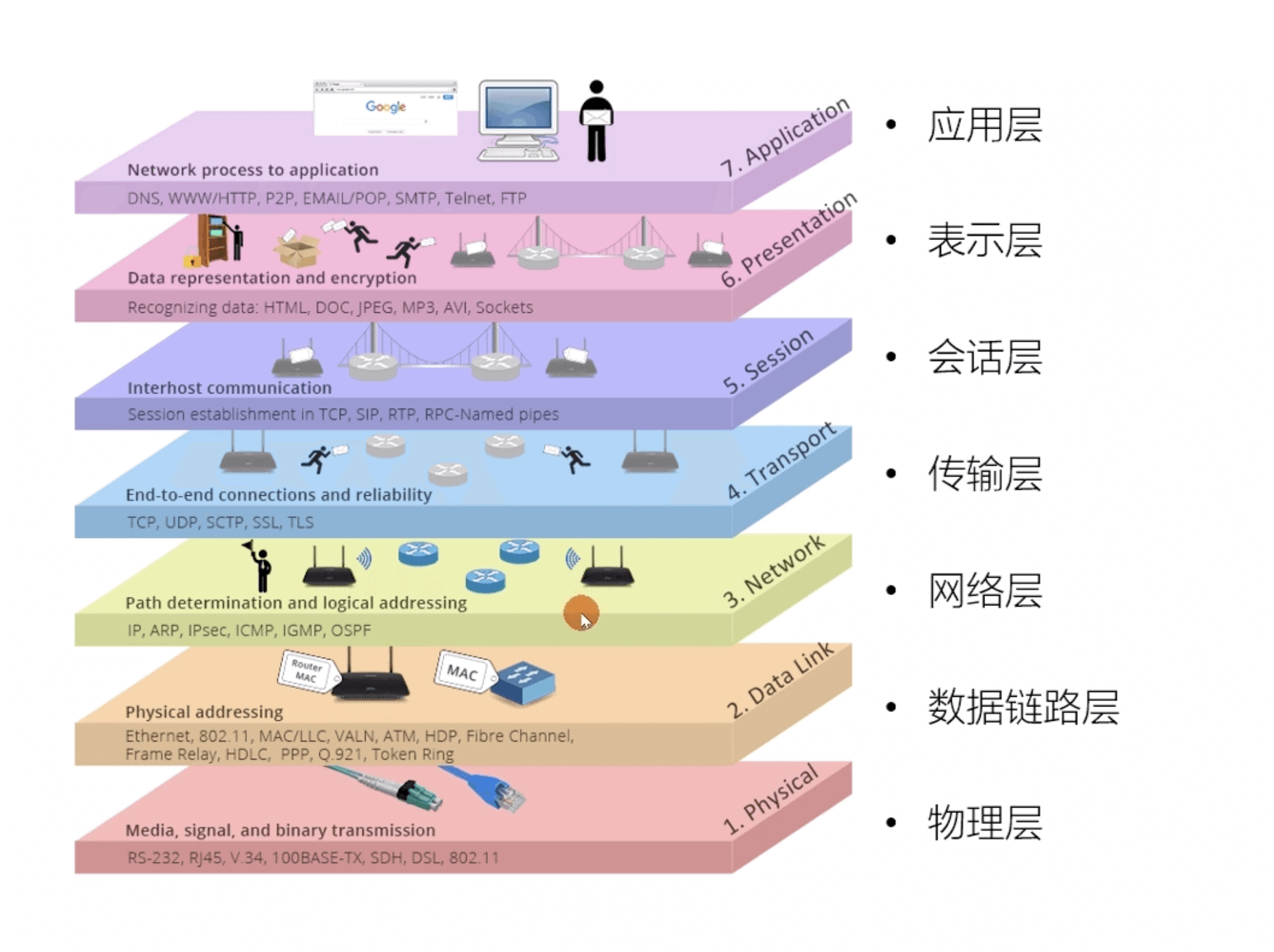

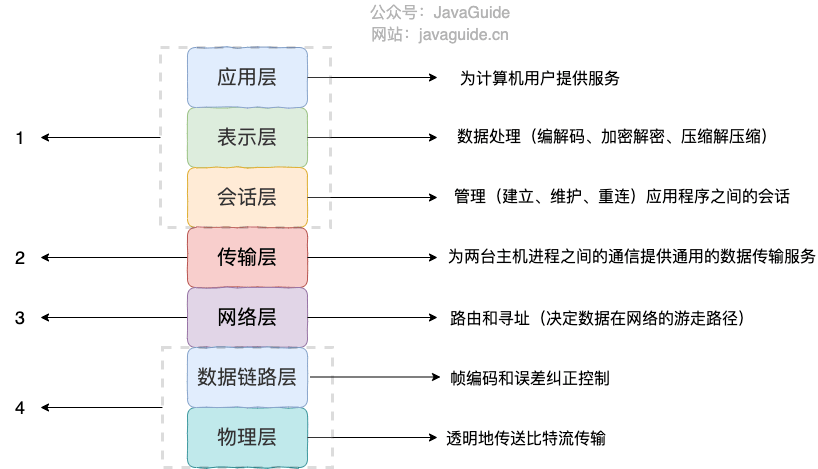

#### OSI 七层模型是什么?每一层的作用是什么?

-**OSI 七层模型** 是国际标准化组织提出一个网络分层模型,其大体结构以及每一层提供的功能如下图所示:

+**OSI 七层模型** 是国际标准化组织提出的一个网络分层模型,其大体结构以及每一层提供的功能如下图所示:

@@ -27,7 +27,7 @@ tag:

-#### TCP/IP 四层模型是什么?每一层的作用是什么?

+#### ⭐️TCP/IP 四层模型是什么?每一层的作用是什么?

**TCP/IP 四层模型** 是目前被广泛采用的一种模型,我们可以将 TCP / IP 模型看作是 OSI 七层模型的精简版本,由以下 4 层组成:

@@ -40,7 +40,7 @@ tag:

-关于每一层作用的详细介绍,请看 [OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)](./osi-and-tcp-ip-model.md) 这篇文章。

+关于每一层作用的详细介绍,请看 [OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/osi-and-tcp-ip-model.html) 这篇文章。

#### 为什么网络要分层?

@@ -64,7 +64,7 @@ tag:

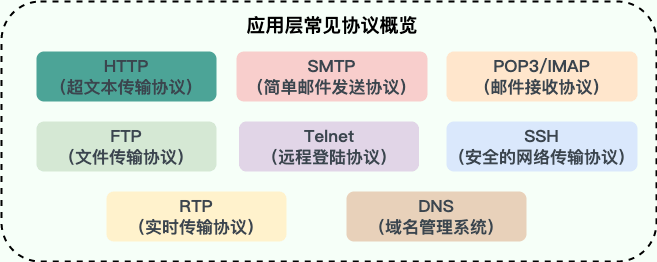

### 常见网络协议

-#### 应用层有哪些常见的协议?

+#### ⭐️应用层有哪些常见的协议?

@@ -94,82 +94,80 @@ tag:

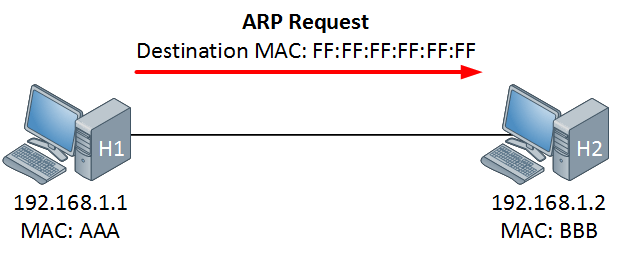

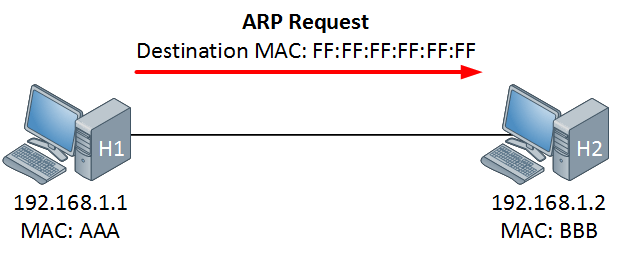

- **ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)**:ARP 协议解决的是网络层地址和链路层地址之间的转换问题。因为一个 IP 数据报在物理上传输的过程中,总是需要知道下一跳(物理上的下一个目的地)该去往何处,但 IP 地址属于逻辑地址,而 MAC 地址才是物理地址,ARP 协议解决了 IP 地址转 MAC 地址的一些问题。

- **ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)**:一种用于传输网络状态和错误消息的协议,常用于网络诊断和故障排除。例如,Ping 工具就使用了 ICMP 协议来测试网络连通性。

- **NAT(Network Address Translation,网络地址转换协议)**:NAT 协议的应用场景如同它的名称——网络地址转换,应用于内部网到外部网的地址转换过程中。具体地说,在一个小的子网(局域网,LAN)内,各主机使用的是同一个 LAN 下的 IP 地址,但在该 LAN 以外,在广域网(WAN)中,需要一个统一的 IP 地址来标识该 LAN 在整个 Internet 上的位置。

-- **OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先)** ):一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),也是广泛使用的一种动态路由协议,基于链路状态算法,考虑了链路的带宽、延迟等因素来选择最佳路径。

+- **OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先)**:一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),也是广泛使用的一种动态路由协议,基于链路状态算法,考虑了链路的带宽、延迟等因素来选择最佳路径。

- **RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)**:一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),也是一种动态路由协议,基于距离向量算法,使用固定的跳数作为度量标准,选择跳数最少的路径作为最佳路径。

- **BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)**:一种用来在路由选择域之间交换网络层可达性信息(Network Layer Reachability Information,NLRI)的路由选择协议,具有高度的灵活性和可扩展性。

## HTTP

-### 从输入 URL 到页面展示到底发生了什么?(非常重要)

+### ⭐️从输入 URL 到页面展示到底发生了什么?(非常重要)

> 类似的问题:打开一个网页,整个过程会使用哪些协议?

-图解(图片来源:《图解 HTTP》):

+先来看一张图(来源于《图解 HTTP》):

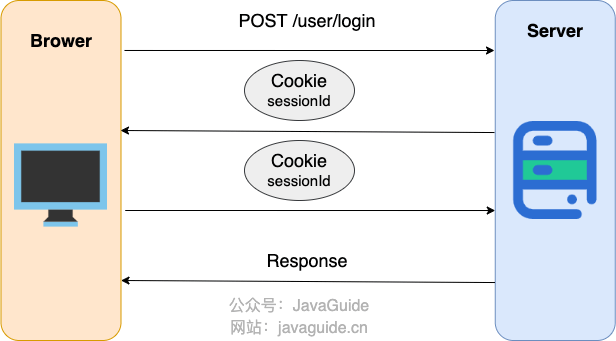

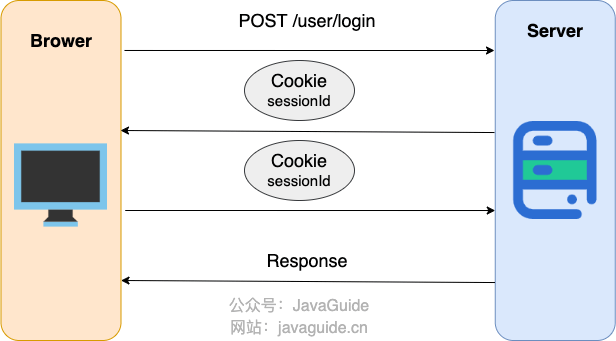

-。服务器端会解析 URL 中的 `sessionid` 参数来获取 `SessionID`,进而找到对应的 Session 数据。

+

+这种方法一般不会使用,存在以下缺点:

+

+- URL 会变长且不美观;

+- `SessionID` 暴露在 URL 中,安全性较低(容易被复制、分享或记录在日志中);

+- 对搜索引擎优化 (SEO) 可能不友好。

+

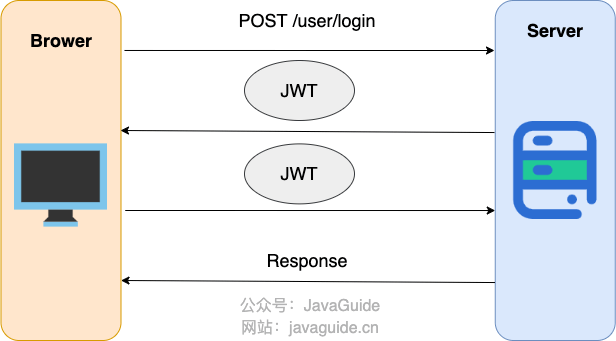

+**方案三:Token-based 认证 (如 JWT - JSON Web Tokens)**

+

+这是一种越来越流行的无状态认证方式,尤其适用于前后端分离的架构和微服务。

+

+

+

+以 JWT 为例(普通 Token 方案也可以),简化后的步骤如下

+

+1. 用户向服务器发送用户名、密码以及验证码用于登陆系统;

+2. 如果用户用户名、密码以及验证码校验正确的话,服务端会返回已经签名的 Token,也就是 JWT;

+3. 客户端收到 Token 后自己保存起来(比如浏览器的 `localStorage` );

+4. 用户以后每次向后端发请求都在 Header 中带上这个 JWT ;

+5. 服务端检查 JWT 并从中获取用户相关信息。

+

+JWT 详细介绍可以查看这两篇文章:

+

+- [JWT 基础概念详解](https://javaguide.cn/system-design/security/jwt-intro.html)

+- [JWT 身份认证优缺点分析](https://javaguide.cn/system-design/security/advantages-and-disadvantages-of-jwt.html)

+

+总结来说,虽然 HTTP 本身是无状态的,但通过 Cookie + Session、URL 重写或 Token 等机制,我们能够有效地在 Web 应用中跟踪和管理用户状态。其中,**Cookie + Session 是最传统也最广泛使用的方式,而 Token-based 认证则在现代 Web 应用中越来越受欢迎。**

### URI 和 URL 的区别是什么?

@@ -242,9 +326,9 @@ URI 的作用像身份证号一样,URL 的作用更像家庭住址一样。URL

### Cookie 和 Session 有什么区别?

-准确点来说,这个问题属于认证授权的范畴,你可以在 [认证授权基础概念详解](../../system-design/security/basis-of-authority-certification.md) 这篇文章中找到详细的答案。

+准确点来说,这个问题属于认证授权的范畴,你可以在 [认证授权基础概念详解](https://javaguide.cn/system-design/security/basis-of-authority-certification.html) 这篇文章中找到详细的答案。

-### GET 和 POST 的区别

+### ⭐️GET 和 POST 的区别

这个问题在知乎上被讨论的挺火热的,地址: 。

@@ -260,6 +344,114 @@ GET 和 POST 是 HTTP 协议中两种常用的请求方法,它们在不同的

再次提示,重点搞清两者在语义上的区别即可,实际使用过程中,也是通过语义来区分使用 GET 还是 POST。不过,也有一些项目所有的请求都用 POST,这个并不是固定的,项目组达成共识即可。

+## WebSocket

+

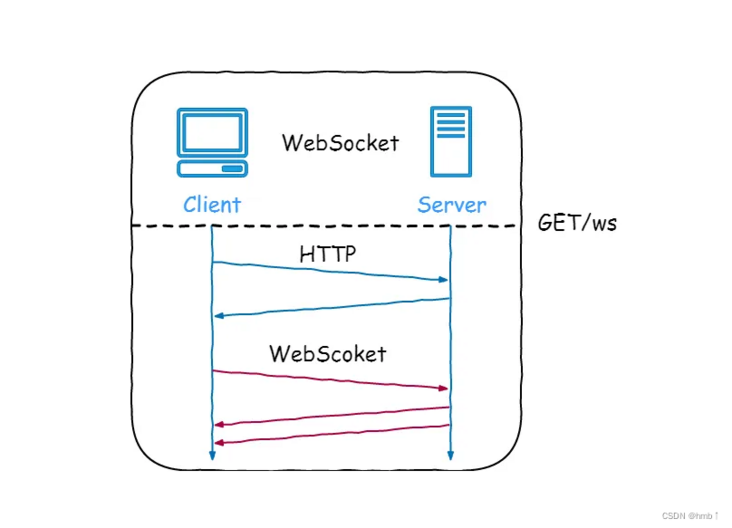

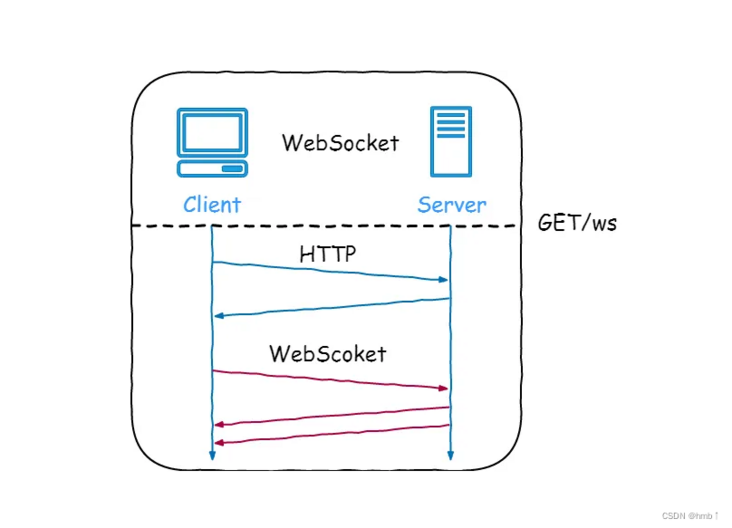

+### 什么是 WebSocket?

+

+WebSocket 是一种基于 TCP 连接的全双工通信协议,即客户端和服务器可以同时发送和接收数据。

+

+WebSocket 协议在 2008 年诞生,2011 年成为国际标准,几乎所有主流较新版本的浏览器都支持该协议。不过,WebSocket 不只能在基于浏览器的应用程序中使用,很多编程语言、框架和服务器都提供了 WebSocket 支持。

+

+WebSocket 协议本质上是应用层的协议,用于弥补 HTTP 协议在持久通信能力上的不足。客户端和服务器仅需一次握手,两者之间就直接可以创建持久性的连接,并进行双向数据传输。

+

+

+

+下面是 WebSocket 的常见应用场景:

+

+- 视频弹幕

+- 实时消息推送,详见[Web 实时消息推送详解](https://javaguide.cn/system-design/web-real-time-message-push.html)这篇文章

+- 实时游戏对战

+- 多用户协同编辑

+- 社交聊天

+- ……

+

+### ⭐️WebSocket 和 HTTP 有什么区别?

+

+WebSocket 和 HTTP 两者都是基于 TCP 的应用层协议,都可以在网络中传输数据。

+

+下面是二者的主要区别:

+

+- WebSocket 是一种双向实时通信协议,而 HTTP 是一种单向通信协议。并且,HTTP 协议下的通信只能由客户端发起,服务器无法主动通知客户端。

+- WebSocket 使用 ws:// 或 wss://(使用 SSL/TLS 加密后的协议,类似于 HTTP 和 HTTPS 的关系) 作为协议前缀,HTTP 使用 http:// 或 https:// 作为协议前缀。

+- WebSocket 可以支持扩展,用户可以扩展协议,实现部分自定义的子协议,如支持压缩、加密等。

+- WebSocket 通信数据格式比较轻量,用于协议控制的数据包头部相对较小,网络开销小,而 HTTP 通信每次都要携带完整的头部,网络开销较大(HTTP/2.0 使用二进制帧进行数据传输,还支持头部压缩,减少了网络开销)。

+

+### WebSocket 的工作过程是什么样的?

+

+WebSocket 的工作过程可以分为以下几个步骤:

+

+1. 客户端向服务器发送一个 HTTP 请求,请求头中包含 `Upgrade: websocket` 和 `Sec-WebSocket-Key` 等字段,表示要求升级协议为 WebSocket;

+2. 服务器收到这个请求后,会进行升级协议的操作,如果支持 WebSocket,它将回复一个 HTTP 101 状态码,响应头中包含 ,`Connection: Upgrade`和 `Sec-WebSocket-Accept: xxx` 等字段、表示成功升级到 WebSocket 协议。

+3. 客户端和服务器之间建立了一个 WebSocket 连接,可以进行双向的数据传输。数据以帧(frames)的形式进行传送,WebSocket 的每条消息可能会被切分成多个数据帧(最小单位)。发送端会将消息切割成多个帧发送给接收端,接收端接收消息帧,并将关联的帧重新组装成完整的消息。

+4. 客户端或服务器可以主动发送一个关闭帧,表示要断开连接。另一方收到后,也会回复一个关闭帧,然后双方关闭 TCP 连接。

+

+另外,建立 WebSocket 连接之后,通过心跳机制来保持 WebSocket 连接的稳定性和活跃性。

+

+### ⭐️WebSocket 与短轮询、长轮询的区别

+

+这三种方式,都是为了解决“**客户端如何及时获取服务器最新数据,实现实时更新**”的问题。它们的实现方式和效率、实时性差异较大。

+

+**1.短轮询(Short Polling)**

+

+- **原理**:客户端每隔固定时间(如 5 秒)发起一次 HTTP 请求,询问服务器是否有新数据。服务器收到请求后立即响应。

+- **优点**:实现简单,兼容性好,直接用常规 HTTP 请求即可。

+- **缺点**:

+ - **实时性一般**:消息可能在两次轮询间到达,用户需等到下次请求才知晓。

+ - **资源浪费大**:反复建立/关闭连接,且大多数请求收到的都是“无新消息”,极大增加服务器和网络压力。

+

+**2.长轮询(Long Polling)**

+

+- **原理**:客户端发起请求后,若服务器暂时无新数据,则会保持连接,直到有新数据或超时才响应。客户端收到响应后立即发起下一次请求,实现“伪实时”。

+- **优点**:

+ - **实时性较好**:一旦有新数据可立即推送,无需等待下次定时请求。

+ - **空响应减少**:减少了无效的空响应,提升了效率。

+- **缺点**:

+ - **服务器资源占用高**:需长时间维护大量连接,消耗服务器线程/连接数。

+ - **资源浪费大**:每次响应后仍需重新建立连接,且依然基于 HTTP 单向请求-响应机制。

+

+**3. WebSocket**

+

+- **原理**:客户端与服务器通过一次 HTTP Upgrade 握手后,建立一条持久的 TCP 连接。之后,双方可以随时、主动地发送数据,实现真正的全双工、低延迟通信。

+- **优点**:

+ - **实时性强**:数据可即时双向收发,延迟极低。

+ - **资源效率高**:连接持续,无需反复建立/关闭,减少资源消耗。

+ - **功能强大**:支持服务端主动推送消息、客户端主动发起通信。

+- **缺点**:

+ - **使用限制**:需要服务器和客户端都支持 WebSocket 协议。对连接管理有一定要求(如心跳保活、断线重连等)。

+ - **实现麻烦**:实现起来比短轮询和长轮询要更麻烦一些。

+

+

+

+### ⭐️SSE 与 WebSocket 有什么区别?

+

+SSE (Server-Sent Events) 和 WebSocket 都是用来实现服务器向浏览器实时推送消息的技术,让网页内容能自动更新,而不需要用户手动刷新。虽然目标相似,但它们在工作方式和适用场景上有几个关键区别:

+

+1. **通信方式:**

+ - **SSE:** **单向通信**。只有服务器能向客户端(浏览器)发送数据。客户端不能通过同一个连接向服务器发送数据(需要发起新的 HTTP 请求)。

+ - **WebSocket:** **双向通信 (全双工)**。客户端和服务器可以随时互相发送消息,实现真正的实时交互。

+2. **底层协议:**

+ - **SSE:** 基于**标准的 HTTP/HTTPS 协议**。它本质上是一个“长连接”的 HTTP 请求,服务器保持连接打开并持续发送事件流。不需要特殊的服务器或协议支持,现有的 HTTP 基础设施就能用。

+ - **WebSocket:** 使用**独立的 ws:// 或 wss:// 协议**。它需要通过一个特定的 HTTP "Upgrade" 请求来建立连接,并且服务器需要明确支持 WebSocket 协议来处理连接和消息帧。

+3. **实现复杂度和成本:**

+ - **SSE:** **实现相对简单**,主要在服务器端处理。浏览器端有标准的 EventSource API,使用方便。开发和维护成本较低。

+ - **WebSocket:** **稍微复杂一些**。需要服务器端专门处理 WebSocket 连接和协议,客户端也需要使用 WebSocket API。如果需要考虑兼容性、心跳、重连等,开发成本会更高。

+4. **断线重连:**

+ - **SSE:** **浏览器原生支持**。EventSource API 提供了自动断线重连的机制。

+ - **WebSocket:** **需要手动实现**。开发者需要自己编写逻辑来检测断线并进行重连尝试。

+5. **数据类型:**

+ - **SSE:** **主要设计用来传输文本** (UTF-8 编码)。如果需要传输二进制数据,需要先进行 Base64 等编码转换成文本。

+ - **WebSocket:** **原生支持传输文本和二进制数据**,无需额外编码。

+

+为了提供更好的用户体验和利用其简单、高效、基于标准 HTTP 的特性,**Server-Sent Events (SSE) 是目前大型语言模型 API(如 OpenAI、DeepSeek 等)实现流式响应的常用甚至可以说是标准的技木选择**。

+

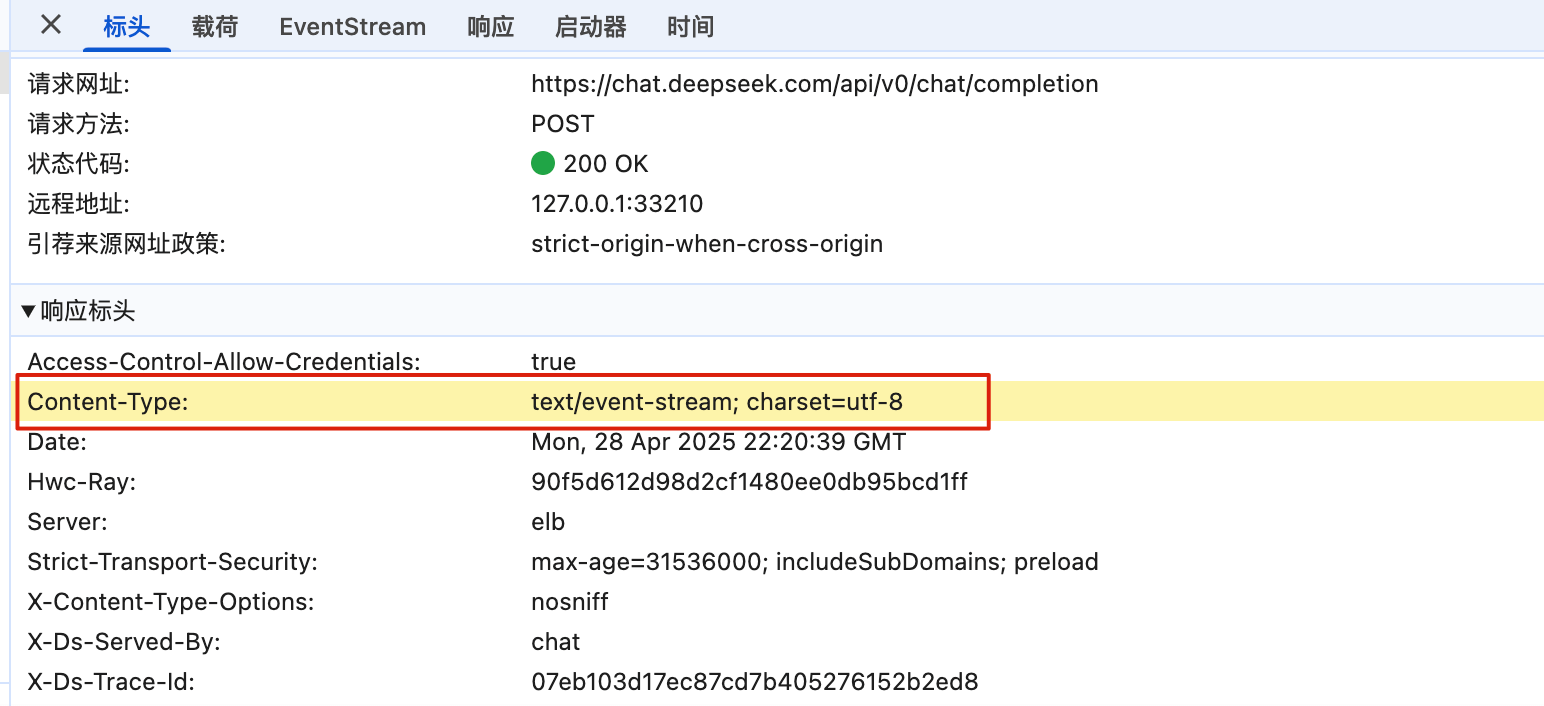

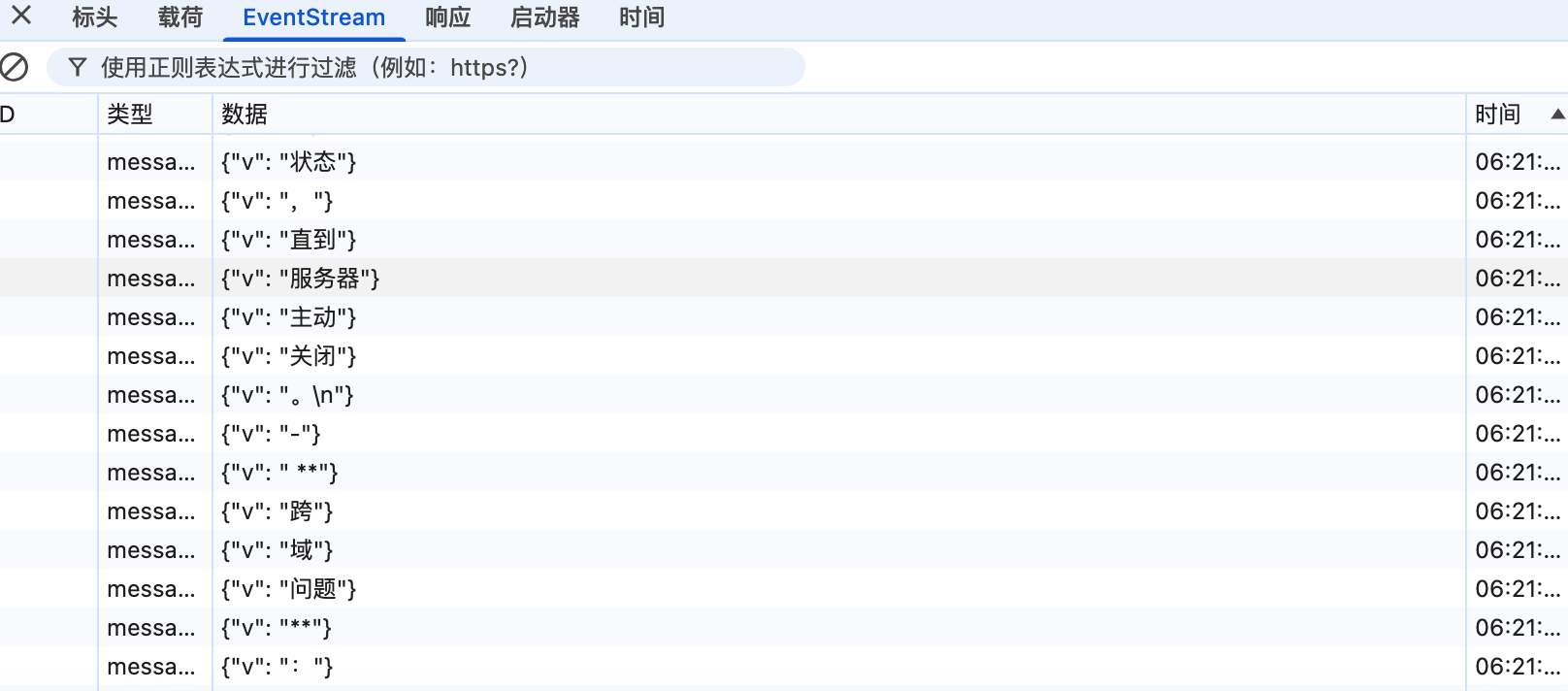

+这里以 DeepSeek 为例,我们发送一个请求并打开浏览器控制台验证一下:

+

+

+

+

+

+可以看到,响应头应里包含了 `text/event-stream`,说明使用的确实是SSE。并且,响应数据也确实是持续分块传输。

+

## PING

### PING 命令的作用是什么?

@@ -318,7 +510,7 @@ DNS(Domain Name System)域名管理系统,是当用户使用浏览器访

目前 DNS 的设计采用的是分布式、层次数据库结构,**DNS 是应用层协议,它可以在 UDP 或 TCP 协议之上运行,端口为 53** 。

-### DNS 服务器有哪些?

+### DNS 服务器有哪些?根服务器有多少个?

DNS 服务器自底向上可以依次分为以下几个层级(所有 DNS 服务器都属于以下四个类别之一):

@@ -327,9 +519,15 @@ DNS 服务器自底向上可以依次分为以下几个层级(所有 DNS 服务

- 权威 DNS 服务器。在因特网上具有公共可访问主机的每个组织机构必须提供公共可访问的 DNS 记录,这些记录将这些主机的名字映射为 IP 地址。

- 本地 DNS 服务器。每个 ISP(互联网服务提供商)都有一个自己的本地 DNS 服务器。当主机发出 DNS 请求时,该请求被发往本地 DNS 服务器,它起着代理的作用,并将该请求转发到 DNS 层次结构中。严格说来,不属于 DNS 层级结构

-### DNS 解析的过程是什么样的?

+世界上并不是只有 13 台根服务器,这是很多人普遍的误解,网上很多文章也是这么写的。实际上,现在根服务器数量远远超过这个数量。最初确实是为 DNS 根服务器分配了 13 个 IP 地址,每个 IP 地址对应一个不同的根 DNS 服务器。然而,由于互联网的快速发展和增长,这个原始的架构变得不太适应当前的需求。为了提高 DNS 的可靠性、安全性和性能,目前这 13 个 IP 地址中的每一个都有多个服务器,截止到 2023 年底,所有根服务器之和达到了 1700 多台,未来还会继续增加。

+

+### ⭐️DNS 解析的过程是什么样的?

+

+整个过程的步骤比较多,我单独写了一篇文章详细介绍:[DNS 域名系统详解(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/dns.html) 。

+

+### DNS 劫持了解吗?如何应对?

-整个过程的步骤比较多,我单独写了一篇文章详细介绍:[DNS 域名系统详解(应用层)](./dns.md) 。

+DNS 劫持是一种网络攻击,它通过修改 DNS 服务器的解析结果,使用户访问的域名指向错误的 IP 地址,从而导致用户无法访问正常的网站,或者被引导到恶意的网站。DNS 劫持有时也被称为 DNS 重定向、DNS 欺骗或 DNS 污染。

## 参考

diff --git a/docs/cs-basics/network/other-network-questions2.md b/docs/cs-basics/network/other-network-questions2.md

index d7f6871b12c..0cf00228e6b 100644

--- a/docs/cs-basics/network/other-network-questions2.md

+++ b/docs/cs-basics/network/other-network-questions2.md

@@ -9,33 +9,63 @@ tag:

## TCP 与 UDP

-### TCP 与 UDP 的区别(重要)

-

-1. **是否面向连接**:UDP 在传送数据之前不需要先建立连接。而 TCP 提供面向连接的服务,在传送数据之前必须先建立连接,数据传送结束后要释放连接。

-2. **是否是可靠传输**:远地主机在收到 UDP 报文后,不需要给出任何确认,并且不保证数据不丢失,不保证是否顺序到达。TCP 提供可靠的传输服务,TCP 在传递数据之前,会有三次握手来建立连接,而且在数据传递时,有确认、窗口、重传、拥塞控制机制。通过 TCP 连接传输的数据,无差错、不丢失、不重复、并且按序到达。

-3. **是否有状态**:这个和上面的“是否可靠传输”相对应。TCP 传输是有状态的,这个有状态说的是 TCP 会去记录自己发送消息的状态比如消息是否发送了、是否被接收了等等。为此 ,TCP 需要维持复杂的连接状态表。而 UDP 是无状态服务,简单来说就是不管发出去之后的事情了(**这很渣男!**)。

-4. **传输效率**:由于使用 TCP 进行传输的时候多了连接、确认、重传等机制,所以 TCP 的传输效率要比 UDP 低很多。

-5. **传输形式**:TCP 是面向字节流的,UDP 是面向报文的。

-6. **首部开销**:TCP 首部开销(20 ~ 60 字节)比 UDP 首部开销(8 字节)要大。

-7. **是否提供广播或多播服务**:TCP 只支持点对点通信,UDP 支持一对一、一对多、多对一、多对多;

+### ⭐️TCP 与 UDP 的区别(重要)

+

+1. **是否面向连接**:

+ - TCP 是面向连接的。在传输数据之前,必须先通过“三次握手”建立连接;数据传输完成后,还需要通过“四次挥手”来释放连接。这保证了双方都准备好通信。

+ - UDP 是无连接的。发送数据前不需要建立任何连接,直接把数据包(数据报)扔出去。

+2. **是否是可靠传输**:

+ - TCP 提供可靠的数据传输服务。它通过序列号、确认应答 (ACK)、超时重传、流量控制、拥塞控制等一系列机制,来确保数据能够无差错、不丢失、不重复且按顺序地到达目的地。

+ - UDP 提供不可靠的传输。它尽最大努力交付 (best-effort delivery),但不保证数据一定能到达,也不保证到达的顺序,更不会自动重传。收到报文后,接收方也不会主动发确认。

+3. **是否有状态**:

+ - TCP 是有状态的。因为要保证可靠性,TCP 需要在连接的两端维护连接状态信息,比如序列号、窗口大小、哪些数据发出去了、哪些收到了确认等。

+ - UDP 是无状态的。它不维护连接状态,发送方发出数据后就不再关心它是否到达以及如何到达,因此开销更小(**这很“渣男”!**)。

+4. **传输效率**:

+ - TCP 因为需要建立连接、发送确认、处理重传等,其开销较大,传输效率相对较低。

+ - UDP 结构简单,没有复杂的控制机制,开销小,传输效率更高,速度更快。

+5. **传输形式**:

+ - TCP 是面向字节流 (Byte Stream) 的。它将应用程序交付的数据视为一连串无结构的字节流,可能会对数据进行拆分或合并。

+ - UDP 是面向报文 (Message Oriented) 的。应用程序交给 UDP 多大的数据块,UDP 就照样发送,既不拆分也不合并,保留了应用程序消息的边界。

+6. **首部开销**:

+ - TCP 的头部至少需要 20 字节,如果包含选项字段,最多可达 60 字节。

+ - UDP 的头部非常简单,固定只有 8 字节。

+7. **是否提供广播或多播服务**:

+ - TCP 只支持点对点 (Point-to-Point) 的单播通信。

+ - UDP 支持一对一 (单播)、一对多 (多播/Multicast) 和一对所有 (广播/Broadcast) 的通信方式。

8. ……

-我把上面总结的内容通过表格形式展示出来了!确定不点个赞嘛?

+为了更直观地对比,可以看下面这个表格:

-| | TCP | UDP |

-| ---------------------- | -------------- | ---------- |

-| 是否面向连接 | 是 | 否 |

-| 是否可靠 | 是 | 否 |

-| 是否有状态 | 是 | 否 |

-| 传输效率 | 较慢 | 较快 |

-| 传输形式 | 字节流 | 数据报文段 |

-| 首部开销 | 20 ~ 60 bytes | 8 bytes |

-| 是否提供广播或多播服务 | 否 | 是 |

+| 特性 | TCP | UDP |

+| ------------ | -------------------------- | ----------------------------------- |

+| **连接性** | 面向连接 | 无连接 |

+| **可靠性** | 可靠 | 不可靠 (尽力而为) |

+| **状态维护** | 有状态 | 无状态 |

+| **传输效率** | 较低 | 较高 |

+| **传输形式** | 面向字节流 | 面向数据报 (报文) |

+| **头部开销** | 20 - 60 字节 | 8 字节 |

+| **通信模式** | 点对点 (单播) | 单播、多播、广播 |

+| **常见应用** | HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, SSH | DNS, DHCP, SNMP, TFTP, VoIP, 视频流 |

-### 什么时候选择 TCP,什么时候选 UDP?

+### ⭐️什么时候选择 TCP,什么时候选 UDP?

-- **UDP 一般用于即时通信**,比如:语音、 视频、直播等等。这些场景对传输数据的准确性要求不是特别高,比如你看视频即使少个一两帧,实际给人的感觉区别也不大。

-- **TCP 用于对传输准确性要求特别高的场景**,比如文件传输、发送和接收邮件、远程登录等等。

+选择 TCP 还是 UDP,主要取决于你的应用**对数据传输的可靠性要求有多高,以及对实时性和效率的要求有多高**。

+

+当**数据准确性和完整性至关重要,一点都不能出错**时,通常选择 TCP。因为 TCP 提供了一整套机制(三次握手、确认应答、重传、流量控制等)来保证数据能够可靠、有序地送达。典型应用场景如下:

+

+- **Web 浏览 (HTTP/HTTPS):** 网页内容、图片、脚本必须完整加载才能正确显示。

+- **文件传输 (FTP, SCP):** 文件内容不允许有任何字节丢失或错序。

+- **邮件收发 (SMTP, POP3, IMAP):** 邮件内容需要完整无误地送达。

+- **远程登录 (SSH, Telnet):** 命令和响应需要准确传输。

+- ......

+

+当**实时性、速度和效率优先,并且应用能容忍少量数据丢失或乱序**时,通常选择 UDP。UDP 开销小、传输快,没有建立连接和保证可靠性的复杂过程。典型应用场景如下:

+

+- **实时音视频通信 (VoIP, 视频会议, 直播):** 偶尔丢失一两个数据包(可能导致画面或声音短暂卡顿)通常比因为等待重传(TCP 机制)导致长时间延迟更可接受。应用层可能会有自己的补偿机制。

+- **在线游戏:** 需要快速传输玩家位置、状态等信息,对实时性要求极高,旧的数据很快就没用了,丢失少量数据影响通常不大。

+- **DHCP (动态主机配置协议):** 客户端在请求 IP 时自身没有 IP 地址,无法满足 TCP 建立连接的前提条件,并且 DHCP 有广播需求、交互模式简单以及自带可靠性机制。

+- **物联网 (IoT) 数据上报:** 某些场景下,传感器定期上报数据,丢失个别数据点可能不影响整体趋势分析。

+- ......

### HTTP 基于 TCP 还是 UDP?

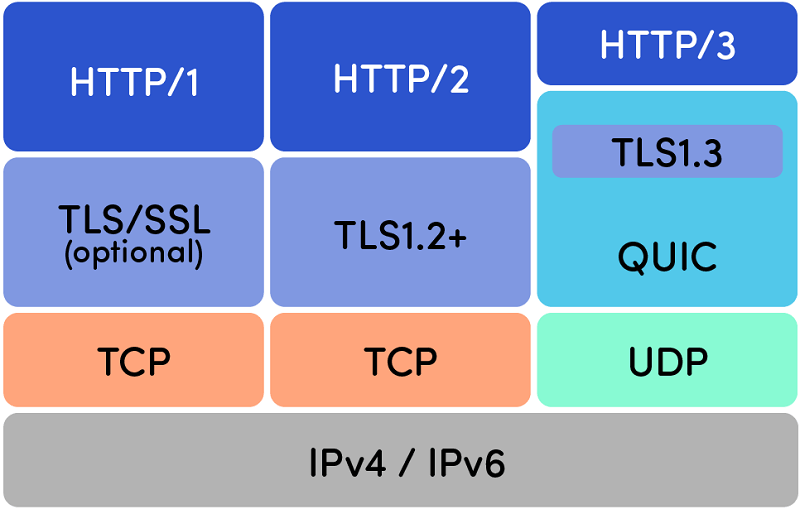

@@ -43,9 +73,21 @@ tag:

🐛 修正(参见 [issue#1915](https://github.com/Snailclimb/JavaGuide/issues/1915)):

-HTTP/3.0 之前是基于 TCP 协议的,而 HTTP/3.0 将弃用 TCP,改用 **基于 UDP 的 QUIC 协议** 。

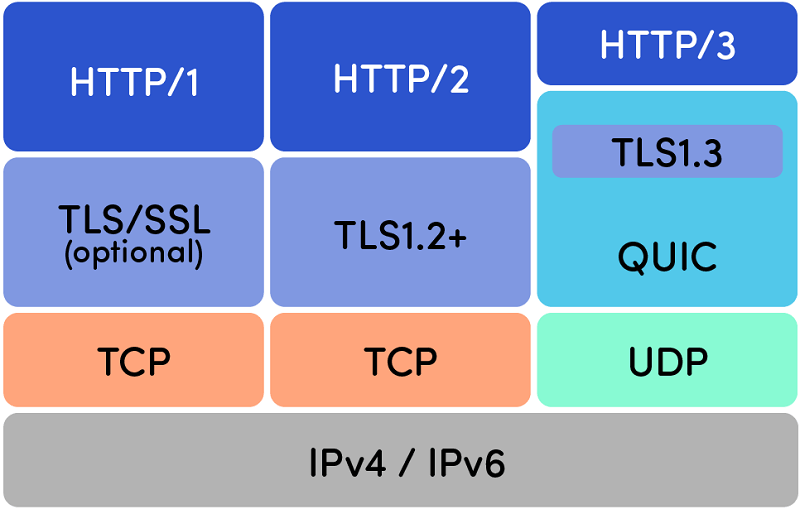

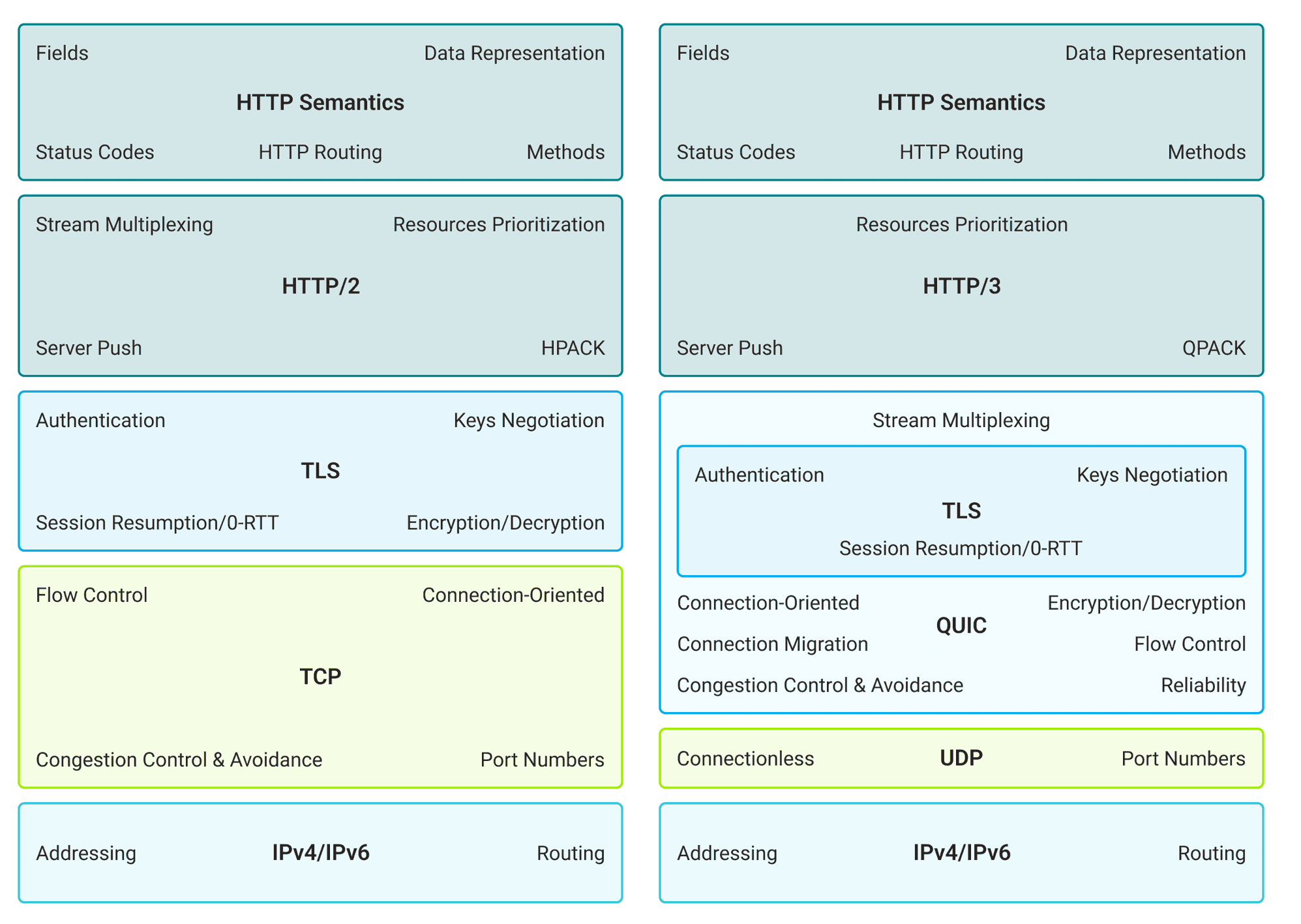

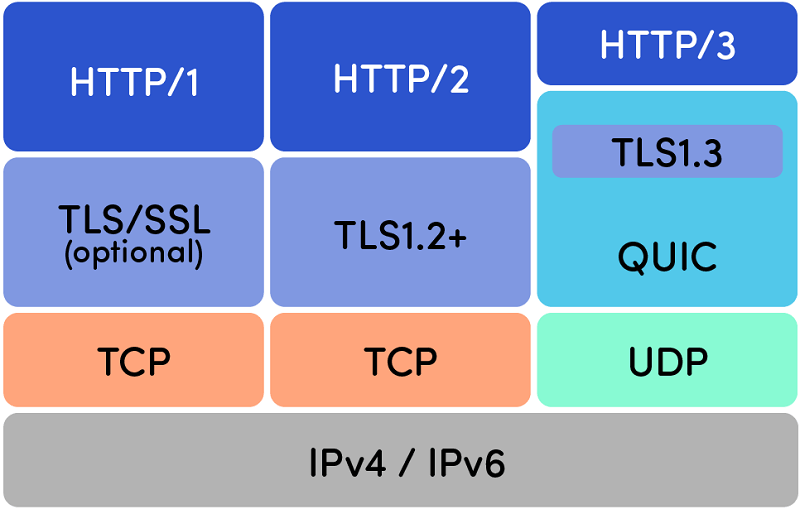

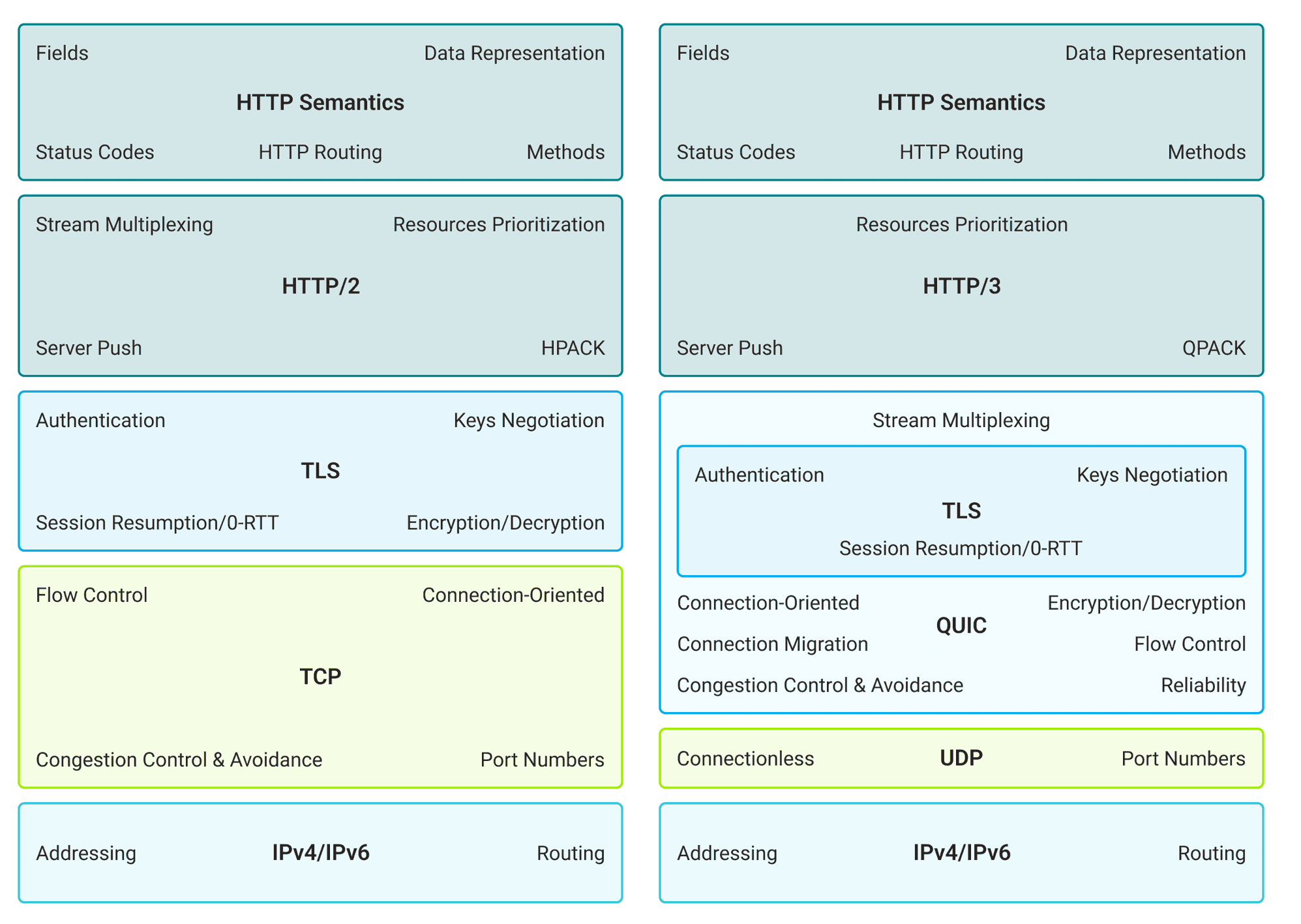

+HTTP/3.0 之前是基于 TCP 协议的,而 HTTP/3.0 将弃用 TCP,改用 **基于 UDP 的 QUIC 协议** :

+

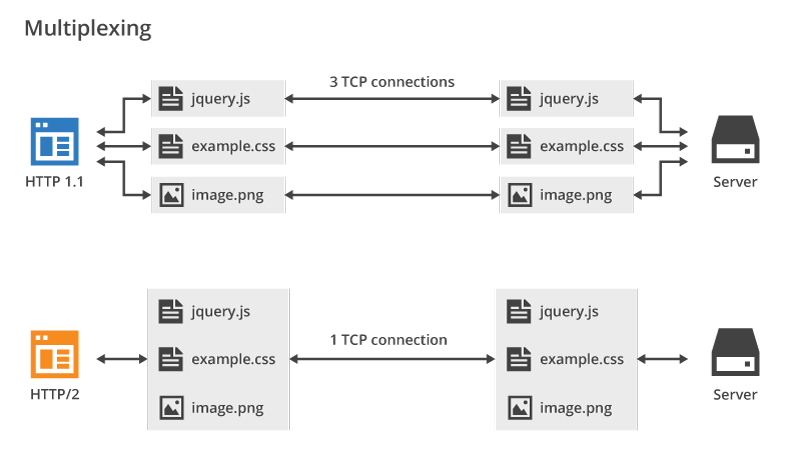

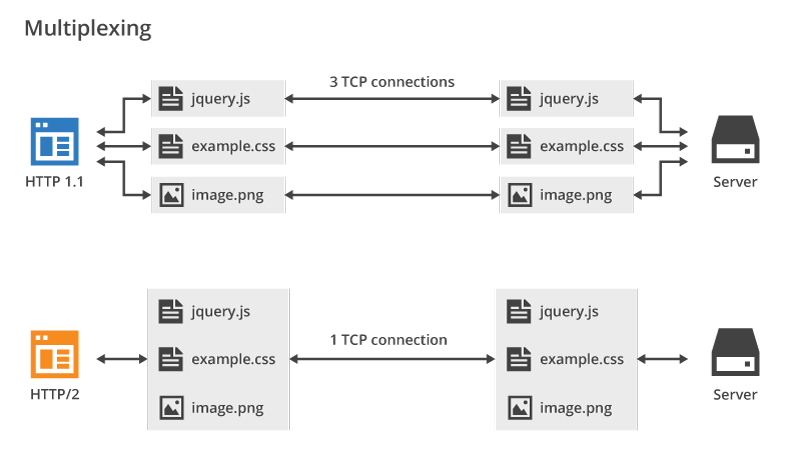

+- **HTTP/1.x 和 HTTP/2.0**:这两个版本的 HTTP 协议都明确建立在 TCP 之上。TCP 提供了可靠的、面向连接的传输,确保数据按序、无差错地到达,这对于网页内容的正确展示非常重要。发送 HTTP 请求前,需要先通过 TCP 的三次握手建立连接。

+- **HTTP/3.0**:这是一个重大的改变。HTTP/3 弃用了 TCP,转而使用 QUIC 协议,而 QUIC 是构建在 UDP 之上的。

+

+

-此变化解决了 HTTP/2 中存在的队头阻塞问题。队头阻塞是指在 HTTP/2.0 中,多个 HTTP 请求和响应共享一个 TCP 连接,如果其中一个请求或响应因为网络拥塞或丢包而被阻塞,那么后续的请求或响应也无法发送,导致整个连接的效率降低。这是由于 HTTP/2.0 在单个 TCP 连接上使用了多路复用,受到 TCP 拥塞控制的影响,少量的丢包就可能导致整个 TCP 连接上的所有流被阻塞。HTTP/3.0 在一定程度上解决了队头阻塞问题,一个连接建立多个不同的数据流,这些数据流之间独立互不影响,某个数据流发生丢包了,其数据流不受影响(本质上是多路复用+轮询)。

+**为什么 HTTP/3 要做这个改变呢?主要有两大原因:**

+

+1. 解决队头阻塞 (Head-of-Line Blocking,简写:HOL blocking) 问题。

+2. 减少连接建立的延迟。

+

+下面我们来详细介绍这两大优化。

+

+在 HTTP/2 中,虽然可以在一个 TCP 连接上并发传输多个请求/响应流(多路复用),但 TCP 本身的特性(保证有序、可靠)意味着如果其中一个流的某个 TCP 报文丢失或延迟,整个 TCP 连接都会被阻塞,等待该报文重传。这会导致所有在这个 TCP 连接上的 HTTP/2 流都受到影响,即使其他流的数据包已经到达。**QUIC (运行在 UDP 上) 解决了这个问题**。QUIC 内部实现了自己的多路复用和流控制机制。不同的 HTTP 请求/响应流在 QUIC 层面是真正独立的。如果一个流的数据包丢失,它只会阻塞该流,而不会影响同一 QUIC 连接上的其他流(本质上是多路复用+轮询),大大提高了并发传输的效率。

除了解决队头阻塞问题,HTTP/3.0 还可以减少握手过程的延迟。在 HTTP/2.0 中,如果要建立一个安全的 HTTPS 连接,需要经过 TCP 三次握手和 TLS 握手:

@@ -56,29 +98,45 @@ HTTP/3.0 之前是基于 TCP 协议的,而 HTTP/3.0 将弃用 TCP,改用 **

相关证明可以参考下面这两个链接:

-- https://zh.wikipedia.org/zh/HTTP/3

-- https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9114/

+-

+-

- What Is NAT and What Are the Benefits of NAT Firewalls?:

diff --git a/docs/cs-basics/network/tcp-connection-and-disconnection.md b/docs/cs-basics/network/tcp-connection-and-disconnection.md

index cc09bdce505..63bc97f82c9 100644

--- a/docs/cs-basics/network/tcp-connection-and-disconnection.md

+++ b/docs/cs-basics/network/tcp-connection-and-disconnection.md

@@ -13,12 +13,21 @@ tag:

建立一个 TCP 连接需要“三次握手”,缺一不可:

-- **一次握手**:客户端发送带有 SYN(SEQ=x) 标志的数据包 -> 服务端,然后客户端进入 **SYN_SEND** 状态,等待服务器的确认;

-- **二次握手**:服务端发送带有 SYN+ACK(SEQ=y,ACK=x+1) 标志的数据包 –> 客户端,然后服务端进入 **SYN_RECV** 状态

-- **三次握手**:客户端发送带有 ACK(ACK=y+1) 标志的数据包 –> 服务端,然后客户端和服务器端都进入**ESTABLISHED** 状态,完成 TCP 三次握手。

+- **一次握手**:客户端发送带有 SYN(SEQ=x) 标志的数据包 -> 服务端,然后客户端进入 **SYN_SEND** 状态,等待服务端的确认;

+- **二次握手**:服务端发送带有 SYN+ACK(SEQ=y,ACK=x+1) 标志的数据包 –> 客户端,然后服务端进入 **SYN_RECV** 状态;

+- **三次握手**:客户端发送带有 ACK(ACK=y+1) 标志的数据包 –> 服务端,然后客户端和服务端都进入**ESTABLISHED** 状态,完成 TCP 三次握手。

当建立了 3 次握手之后,客户端和服务端就可以传输数据啦!

+### 什么是半连接队列和全连接队列?

+

+在 TCP 三次握手过程中,Linux 内核会维护两个队列来管理连接请求:

+

+1. **半连接队列**(也称 SYN Queue):当服务端收到客户端的 SYN 请求时,此时双方还没有完全建立连接,它会把半连接状态的连接放在半连接队列。

+2. **全连接队列**(也称 Accept Queue):当服务端收到客户端对 ACK 响应时,意味着三次握手成功完成,服务端会将该连接从半连接队列移动到全连接队列。如果未收到客户端的 ACK 响应,会进行重传,重传的等待时间通常是指数增长的。如果重传次数超过系统规定的最大重传次数,系统将从半连接队列中删除该连接信息。

+

+这两个队列的存在是为了处理并发连接请求,确保服务端能够有效地管理新的连接请求。另外,新的连接请求被拒绝或忽略除了和每个队列的大小限制有关系之外,还和很多其他因素有关系,这里就不详细介绍了,整体逻辑比较复杂。

+

### 为什么要三次握手?

三次握手的目的是建立可靠的通信信道,说到通讯,简单来说就是数据的发送与接收,而三次握手最主要的目的就是双方确认自己与对方的发送与接收是正常的。

@@ -35,7 +44,13 @@ tag:

服务端传回发送端所发送的 ACK 是为了告诉客户端:“我接收到的信息确实就是你所发送的信号了”,这表明从客户端到服务端的通信是正常的。回传 SYN 则是为了建立并确认从服务端到客户端的通信。

-> SYN 同步序列编号(Synchronize Sequence Numbers) 是 TCP/IP 建立连接时使用的握手信号。在客户机和服务器之间建立正常的 TCP 网络连接时,客户机首先发出一个 SYN 消息,服务器使用 SYN-ACK 应答表示接收到了这个消息,最后客户机再以 ACK(Acknowledgement)消息响应。这样在客户机和服务器之间才能建立起可靠的 TCP 连接,数据才可以在客户机和服务器之间传递。

+> SYN 同步序列编号(Synchronize Sequence Numbers) 是 TCP/IP 建立连接时使用的握手信号。在客户机和服务端之间建立正常的 TCP 网络连接时,客户机首先发出一个 SYN 消息,服务端使用 SYN-ACK 应答表示接收到了这个消息,最后客户机再以 ACK(Acknowledgement)消息响应。这样在客户机和服务端之间才能建立起可靠的 TCP 连接,数据才可以在客户机和服务端之间传递。

+

+### 三次握手过程中可以携带数据吗?

+

+在 TCP 三次握手过程中,第三次握手是可以携带数据的(客户端发送完 ACK 确认包之后就进入 ESTABLISHED 状态了),这一点在 RFC 793 文档中有提到。也就是说,一旦完成了前两次握手,TCP 协议允许数据在第三次握手时开始传输。

+

+如果第三次握手的 ACK 确认包丢失,但是客户端已经开始发送携带数据的包,那么服务端在收到这个携带数据的包时,如果该包中包含了 ACK 标记,服务端会将其视为有效的第三次握手确认。这样,连接就被认为是建立的,服务端会处理该数据包,并继续正常的数据传输流程。

## 断开连接-TCP 四次挥手

@@ -43,8 +58,8 @@ tag:

断开一个 TCP 连接则需要“四次挥手”,缺一不可:

-1. **第一次挥手**:客户端发送一个 FIN(SEQ=x) 标志的数据包->服务端,用来关闭客户端到服务器的数据传送。然后客户端进入 **FIN-WAIT-1** 状态。

-2. **第二次挥手**:服务器收到这个 FIN(SEQ=X) 标志的数据包,它发送一个 ACK (ACK=x+1)标志的数据包->客户端 。然后服务端进入 **CLOSE-WAIT** 状态,客户端进入 **FIN-WAIT-2** 状态。

+1. **第一次挥手**:客户端发送一个 FIN(SEQ=x) 标志的数据包->服务端,用来关闭客户端到服务端的数据传送。然后客户端进入 **FIN-WAIT-1** 状态。

+2. **第二次挥手**:服务端收到这个 FIN(SEQ=X) 标志的数据包,它发送一个 ACK (ACK=x+1)标志的数据包->客户端 。然后服务端进入 **CLOSE-WAIT** 状态,客户端进入 **FIN-WAIT-2** 状态。

3. **第三次挥手**:服务端发送一个 FIN (SEQ=y)标志的数据包->客户端,请求关闭连接,然后服务端进入 **LAST-ACK** 状态。

4. **第四次挥手**:客户端发送 ACK (ACK=y+1)标志的数据包->服务端,然后客户端进入**TIME-WAIT**状态,服务端在收到 ACK (ACK=y+1)标志的数据包后进入 CLOSE 状态。此时如果客户端等待 **2MSL** 后依然没有收到回复,就证明服务端已正常关闭,随后客户端也可以关闭连接了。

@@ -61,17 +76,17 @@ TCP 是全双工通信,可以双向传输数据。任何一方都可以在数

3. **第三次挥手**:于是 B 可能又巴拉巴拉说了一通,最后 B 说“我说完了”

4. **第四次挥手**:A 回答“知道了”,这样通话才算结束。

-### 为什么不能把服务器发送的 ACK 和 FIN 合并起来,变成三次挥手?

+### 为什么不能把服务端发送的 ACK 和 FIN 合并起来,变成三次挥手?

-因为服务器收到客户端断开连接的请求时,可能还有一些数据没有发完,这时先回复 ACK,表示接收到了断开连接的请求。等到数据发完之后再发 FIN,断开服务器到客户端的数据传送。

+因为服务端收到客户端断开连接的请求时,可能还有一些数据没有发完,这时先回复 ACK,表示接收到了断开连接的请求。等到数据发完之后再发 FIN,断开服务端到客户端的数据传送。

-### 如果第二次挥手时服务器的 ACK 没有送达客户端,会怎样?

+### 如果第二次挥手时服务端的 ACK 没有送达客户端,会怎样?

客户端没有收到 ACK 确认,会重新发送 FIN 请求。

### 为什么第四次挥手客户端需要等待 2\*MSL(报文段最长寿命)时间后才进入 CLOSED 状态?

-第四次挥手时,客户端发送给服务器的 ACK 有可能丢失,如果服务端因为某些原因而没有收到 ACK 的话,服务端就会重发 FIN,如果客户端在 2\*MSL 的时间内收到了 FIN,就会重新发送 ACK 并再次等待 2MSL,防止 Server 没有收到 ACK 而不断重发 FIN。

+第四次挥手时,客户端发送给服务端的 ACK 有可能丢失,如果服务端因为某些原因而没有收到 ACK 的话,服务端就会重发 FIN,如果客户端在 2\*MSL 的时间内收到了 FIN,就会重新发送 ACK 并再次等待 2MSL,防止 Server 没有收到 ACK 而不断重发 FIN。

> **MSL(Maximum Segment Lifetime)** : 一个片段在网络中最大的存活时间,2MSL 就是一个发送和一个回复所需的最大时间。如果直到 2MSL,Client 都没有再次收到 FIN,那么 Client 推断 ACK 已经被成功接收,则结束 TCP 连接。

@@ -81,6 +96,8 @@ TCP 是全双工通信,可以双向传输数据。任何一方都可以在数

- 《图解 HTTP》

-- TCP and UDP Tutorial:https://www.9tut.com/tcp-and-udp-tutorial

+- TCP and UDP Tutorial:

+

+- 从一次线上问题说起,详解 TCP 半连接队列、全连接队列:

diff --git a/docs/cs-basics/network/tcp-reliability-guarantee.md b/docs/cs-basics/network/tcp-reliability-guarantee.md

index bd64a5ae843..d4c9bea80ed 100644

--- a/docs/cs-basics/network/tcp-reliability-guarantee.md

+++ b/docs/cs-basics/network/tcp-reliability-guarantee.md

@@ -10,9 +10,9 @@ tag:

1. **基于数据块传输**:应用数据被分割成 TCP 认为最适合发送的数据块,再传输给网络层,数据块被称为报文段或段。

2. **对失序数据包重新排序以及去重**:TCP 为了保证不发生丢包,就给每个包一个序列号,有了序列号能够将接收到的数据根据序列号排序,并且去掉重复序列号的数据就可以实现数据包去重。

3. **校验和** : TCP 将保持它首部和数据的检验和。这是一个端到端的检验和,目的是检测数据在传输过程中的任何变化。如果收到段的检验和有差错,TCP 将丢弃这个报文段和不确认收到此报文段。

-4. **超时重传** : 当发送方发送数据之后,它启动一个定时器,等待目的端确认收到这个报文段。接收端实体对已成功收到的包发回一个相应的确认信息(ACK)。如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认消息,那么对应的数据包就被假设为[已丢失](https://zh.wikipedia.org/wiki/丢包)并进行重传。

+4. **重传机制** : 在数据包丢失或延迟的情况下,重新发送数据包,直到收到对方的确认应答(ACK)。TCP 重传机制主要有:基于计时器的重传(也就是超时重传)、快速重传(基于接收端的反馈信息来引发重传)、SACK(在快速重传的基础上,返回最近收到的报文段的序列号范围,这样客户端就知道,哪些数据包已经到达服务器了)、D-SACK(重复 SACK,在 SACK 的基础上,额外携带信息,告知发送方有哪些数据包自己重复接收了)。关于重传机制的详细介绍,可以查看[详解 TCP 超时与重传机制](https://zhuanlan.zhihu.com/p/101702312)这篇文章。

5. **流量控制** : TCP 连接的每一方都有固定大小的缓冲空间,TCP 的接收端只允许发送端发送接收端缓冲区能接纳的数据。当接收方来不及处理发送方的数据,能提示发送方降低发送的速率,防止包丢失。TCP 使用的流量控制协议是可变大小的滑动窗口协议(TCP 利用滑动窗口实现流量控制)。

-6. **拥塞控制** : 当网络拥塞时,减少数据的发送。

+6. **拥塞控制** : 当网络拥塞时,减少数据的发送。TCP 在发送数据的时候,需要考虑两个因素:一是接收方的接收能力,二是网络的拥塞程度。接收方的接收能力由滑动窗口表示,表示接收方还有多少缓冲区可以用来接收数据。网络的拥塞程度由拥塞窗口表示,它是发送方根据网络状况自己维护的一个值,表示发送方认为可以在网络中传输的数据量。发送方发送数据的大小是滑动窗口和拥塞窗口的最小值,这样可以保证发送方既不会超过接收方的接收能力,也不会造成网络的过度拥塞。

## TCP 如何实现流量控制?

@@ -101,18 +101,28 @@ ARQ 包括停止等待 ARQ 协议和连续 ARQ 协议。

连续 ARQ 协议可提高信道利用率。发送方维持一个发送窗口,凡位于发送窗口内的分组可以连续发送出去,而不需要等待对方确认。接收方一般采用累计确认,对按序到达的最后一个分组发送确认,表明到这个分组为止的所有分组都已经正确收到了。

-**优点:** 信道利用率高,容易实现,即使确认丢失,也不必重传。

+- **优点:** 信道利用率高,容易实现,即使确认丢失,也不必重传。

+- **缺点:** 不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。 比如:发送方发送了 5 条 消息,中间第三条丢失(3 号),这时接收方只能对前两个发送确认。发送方无法知道后三个分组的下落,而只好把后三个全部重传一次。这也叫 Go-Back-N(回退 N),表示需要退回来重传已经发送过的 N 个消息。

-**缺点:** 不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。 比如:发送方发送了 5 条 消息,中间第三条丢失(3 号),这时接收方只能对前两个发送确认。发送方无法知道后三个分组的下落,而只好把后三个全部重传一次。这也叫 Go-Back-N(回退 N),表示需要退回来重传已经发送过的 N 个消息。

+## 超时重传如何实现?超时重传时间怎么确定?

-## Reference

+当发送方发送数据之后,它启动一个定时器,等待目的端确认收到这个报文段。接收端实体对已成功收到的包发回一个相应的确认信息(ACK)。如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认消息,那么对应的数据包就被假设为[已丢失](https://zh.wikipedia.org/wiki/丢包)并进行重传。

+

+- RTT(Round Trip Time):往返时间,也就是数据包从发出去到收到对应 ACK 的时间。

+- RTO(Retransmission Time Out):重传超时时间,即从数据发送时刻算起,超过这个时间便执行重传。

+

+RTO 的确定是一个关键问题,因为它直接影响到 TCP 的性能和效率。如果 RTO 设置得太小,会导致不必要的重传,增加网络负担;如果 RTO 设置得太大,会导致数据传输的延迟,降低吞吐量。因此,RTO 应该根据网络的实际状况,动态地进行调整。

+

+RTT 的值会随着网络的波动而变化,所以 TCP 不能直接使用 RTT 作为 RTO。为了动态地调整 RTO,TCP 协议采用了一些算法,如加权移动平均(EWMA)算法,Karn 算法,Jacobson 算法等,这些算法都是根据往返时延(RTT)的测量和变化来估计 RTO 的值。

+

+## 参考

1. 《计算机网络(第 7 版)》

2. 《图解 HTTP》

3. [https://www.9tut.com/tcp-and-udp-tutorial](https://www.9tut.com/tcp-and-udp-tutorial)

4. [https://github.com/wolverinn/Waking-Up/blob/master/Computer%20Network.md](https://github.com/wolverinn/Waking-Up/blob/master/Computer%20Network.md)

5. TCP Flow Control—[https://www.brianstorti.com/tcp-flow-control/](https://www.brianstorti.com/tcp-flow-control/)

-6. TCP 流量控制(Flow Control):https://notfalse.net/24/tcp-flow-control

-7. TCP 之滑动窗口原理 : https://cloud.tencent.com/developer/article/1857363

+6. TCP 流量控制(Flow Control):

+7. TCP 之滑动窗口原理 :

diff --git a/docs/cs-basics/network/the-whole-process-of-accessing-web-pages.md b/docs/cs-basics/network/the-whole-process-of-accessing-web-pages.md

new file mode 100644

index 00000000000..906d16fae2e

--- /dev/null

+++ b/docs/cs-basics/network/the-whole-process-of-accessing-web-pages.md

@@ -0,0 +1,79 @@

+---

+title: 访问网页的全过程(知识串联)

+category: 计算机基础

+tag:

+ - 计算机网络

+---

+

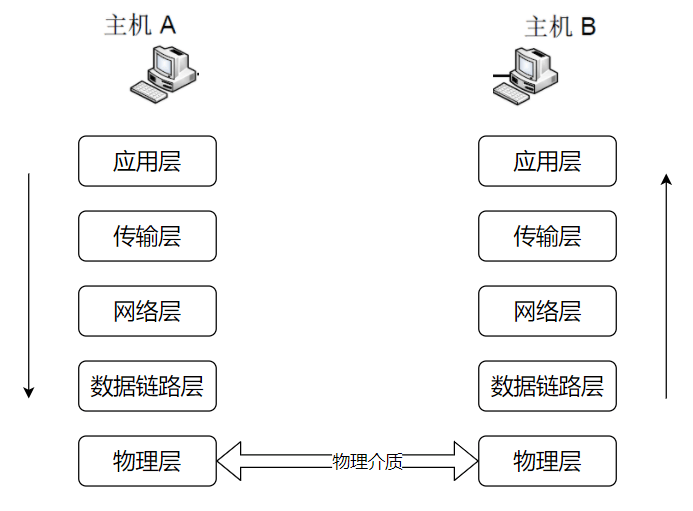

+开发岗中总是会考很多计算机网络的知识点,但如果让面试官只考一道题,便涵盖最多的计网知识点,那可能就是 **网页浏览的全过程** 了。本篇文章将带大家从头到尾过一遍这道被考烂的面试题,必会!!!

+

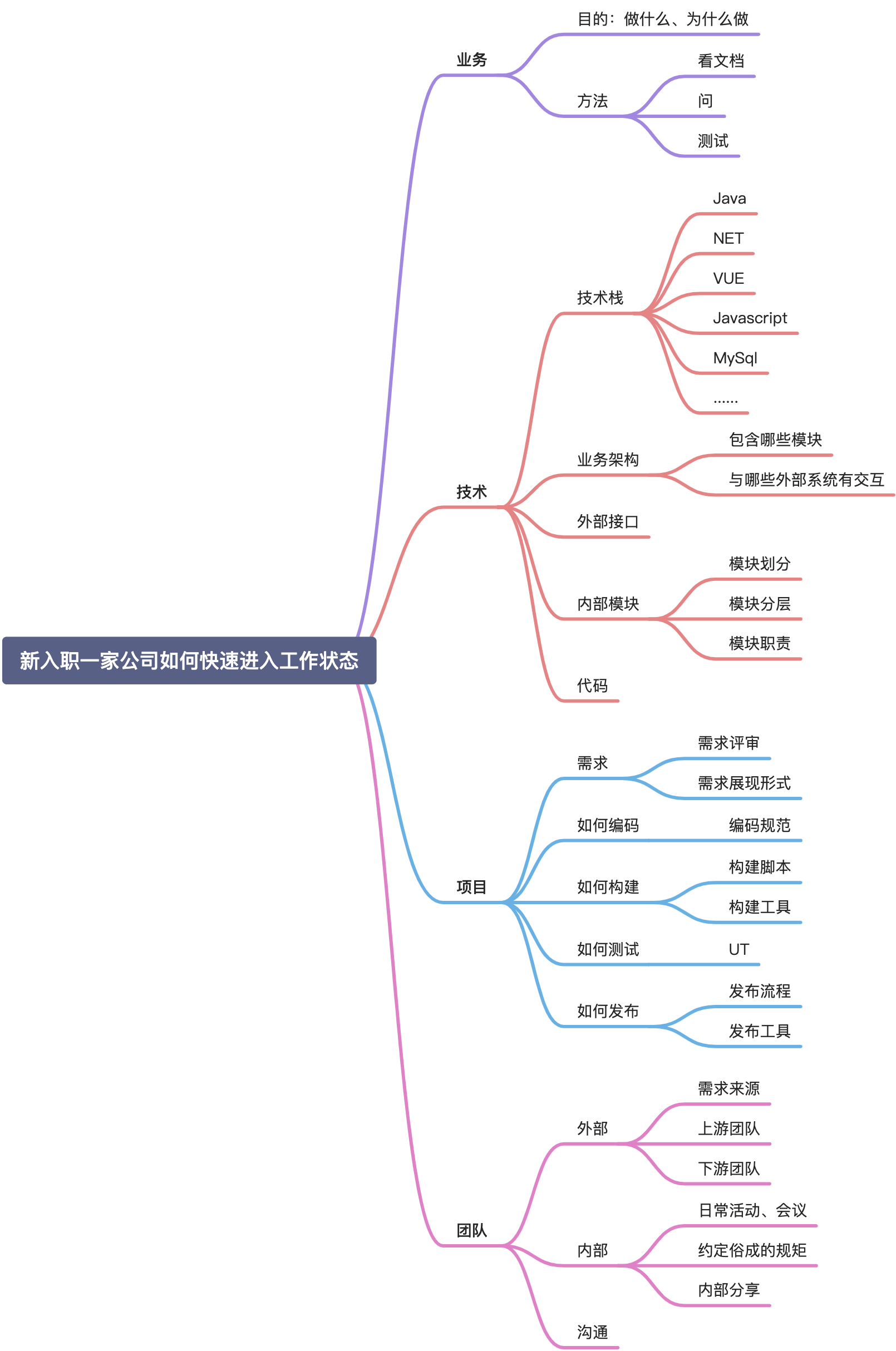

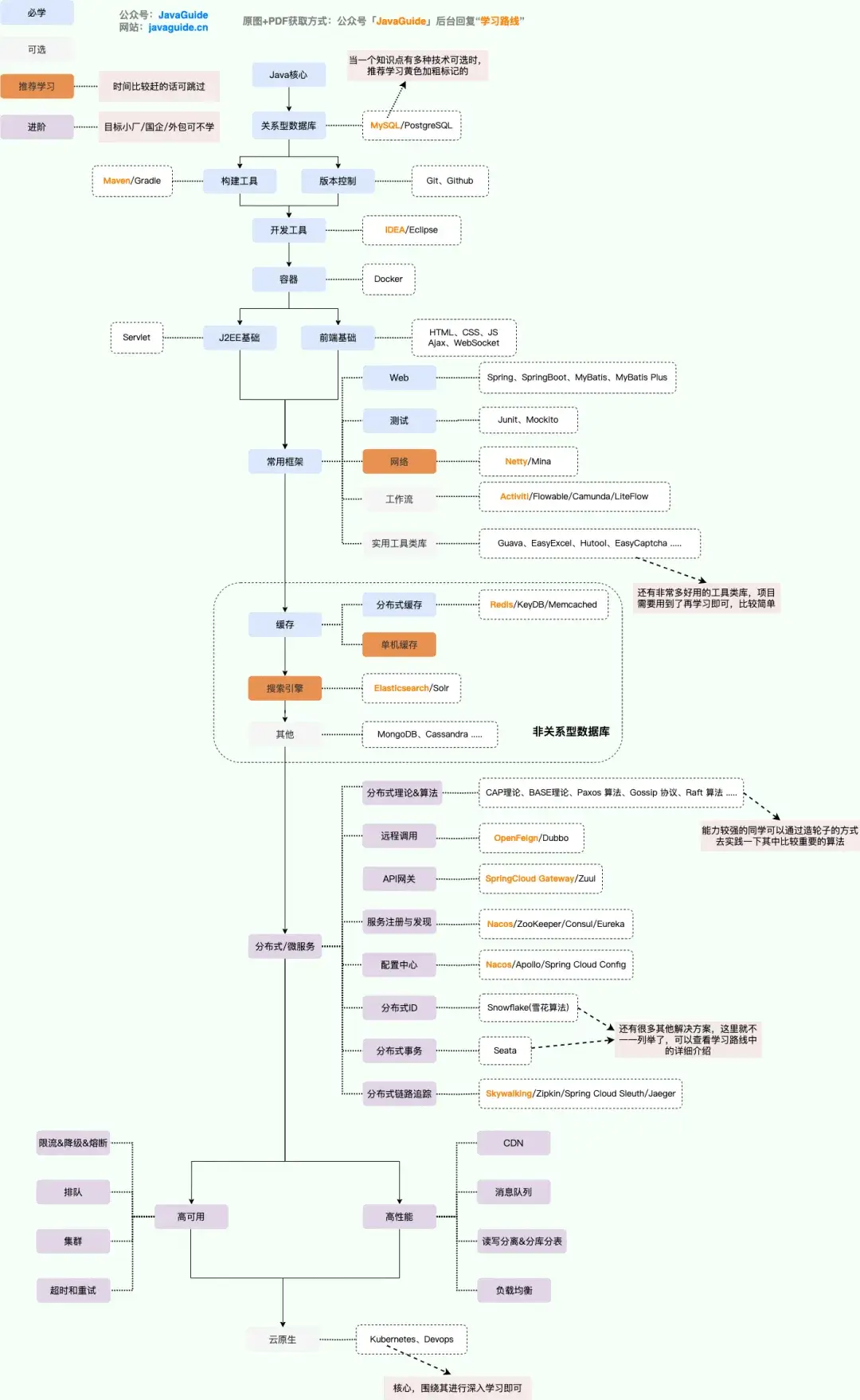

+总的来说,网络通信模型可以用下图来表示,也就是大家只要熟记网络结构五层模型,按照这个体系,很多知识点都能顺出来了。访问网页的过程也是如此。

+

+

+

+开始之前,我们先简单过一遍完整流程:

+

+1. 在浏览器中输入指定网页的 URL。

+2. 浏览器通过 DNS 协议,获取域名对应的 IP 地址。

+3. 浏览器根据 IP 地址和端口号,向目标服务器发起一个 TCP 连接请求。

+4. 浏览器在 TCP 连接上,向服务器发送一个 HTTP 请求报文,请求获取网页的内容。

+5. 服务器收到 HTTP 请求报文后,处理请求,并返回 HTTP 响应报文给浏览器。

+6. 浏览器收到 HTTP 响应报文后,解析响应体中的 HTML 代码,渲染网页的结构和样式,同时根据 HTML 中的其他资源的 URL(如图片、CSS、JS 等),再次发起 HTTP 请求,获取这些资源的内容,直到网页完全加载显示。

+7. 浏览器在不需要和服务器通信时,可以主动关闭 TCP 连接,或者等待服务器的关闭请求。

+

+## 应用层

+

+一切的开始——打开浏览器,在地址栏输入 URL,回车确认。那么,什么是 URL?访问 URL 有什么用?

+

+### URL

+

+URL(Uniform Resource Locators),即统一资源定位器。网络上的所有资源都靠 URL 来定位,每一个文件就对应着一个 URL,就像是路径地址。理论上,文件资源和 URL 一一对应。实际上也有例外,比如某些 URL 指向的文件已经被重定位到另一个位置,这样就有多个 URL 指向同一个文件。

+

+### URL 的组成结构

+

+

+

+1. 协议。URL 的前缀通常表示了该网址采用了何种应用层协议,通常有两种——HTTP 和 HTTPS。当然也有一些不太常见的前缀头,比如文件传输时用到的`ftp:`。

+2. 域名。域名便是访问网址的通用名,这里也有可能是网址的 IP 地址,域名可以理解为 IP 地址的可读版本,毕竟绝大部分人都不会选择记住一个网址的 IP 地址。

+3. 端口。如果指明了访问网址的端口的话,端口会紧跟在域名后面,并用一个冒号隔开。

+4. 资源路径。域名(端口)后紧跟的就是资源路径,从第一个`/`开始,表示从服务器上根目录开始进行索引到的文件路径,上图中要访问的文件就是服务器根目录下`/path/to/myfile.html`。早先的设计是该文件通常物理存储于服务器主机上,但现在随着网络技术的进步,该文件不一定会物理存储在服务器主机上,有可能存放在云上,而文件路径也有可能是虚拟的(遵循某种规则)。

+5. 参数。参数是浏览器在向服务器提交请求时,在 URL 中附带的参数。服务器解析请求时,会提取这些参数。参数采用键值对的形式`key=value`,每一个键值对使用`&`隔开。参数的具体含义和请求操作的具体方法有关。

+6. 锚点。锚点顾名思义,是在要访问的页面上的一个锚。要访问的页面大部分都多于一页,如果指定了锚点,那么在客户端显示该网页是就会定位到锚点处,相当于一个小书签。值得一提的是,在 URL 中,锚点以`#`开头,并且**不会**作为请求的一部分发送给服务端。

+

+### DNS

+

+键入了 URL 之后,第一个重头戏登场——DNS 服务器解析。DNS(Domain Name System)域名系统,要解决的是 **域名和 IP 地址的映射问题** 。毕竟,域名只是一个网址便于记住的名字,而网址真正存在的地址其实是 IP 地址。

+

+传送门:[DNS 域名系统详解(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/dns.html)

+

+### HTTP/HTTPS

+

+利用 DNS 拿到了目标主机的 IP 地址之后,浏览器便可以向目标 IP 地址发送 HTTP 报文,请求需要的资源了。在这里,根据目标网站的不同,请求报文可能是 HTTP 协议或安全性增强的 HTTPS 协议。

+

+传送门:

+

+- [HTTP vs HTTPS(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http-vs-https.html)

+- [HTTP 1.0 vs HTTP 1.1(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http1.0-vs-http1.1.html)

+- [HTTP 常见状态码总结(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http-status-codes.html)

+

+## 传输层

+

+由于 HTTP 协议是基于 TCP 协议的,在应用层的数据封装好以后,要交给传输层,经 TCP 协议继续封装。

+

+TCP 协议保证了数据传输的可靠性,是数据包传输的主力协议。

+

+传送门:

+

+- [TCP 三次握手和四次挥手(传输层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/tcp-connection-and-disconnection.html)

+- [TCP 传输可靠性保障(传输层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/tcp-reliability-guarantee.html)

+

+## 网络层

+

+终于,来到网络层,此时我们的主机不再是和另一台主机进行交互了,而是在和中间系统进行交互。也就是说,应用层和传输层都是端到端的协议,而网络层及以下都是中间件的协议了。

+

+**网络层的的核心功能——转发与路由**,必会!!!如果面试官问到了网络层,而你恰好又什么都不会的话,最最起码要说出这五个字——**转发与路由**。

+

+- 转发:将分组从路由器的输入端口转移到合适的输出端口。

+- 路由:确定分组从源到目的经过的路径。

+

+所以到目前为止,我们的数据包经过了应用层、传输层的封装,来到了网络层,终于开始准备在物理层面传输了,第一个要解决的问题就是——**往哪里传输?或者说,要把数据包发到哪个路由器上?** 这便是 BGP 协议要解决的问题。

diff --git a/docs/cs-basics/operating-system/linux-intro.md b/docs/cs-basics/operating-system/linux-intro.md

index ce433c17d4e..bb7ad9a49b6 100644

--- a/docs/cs-basics/operating-system/linux-intro.md

+++ b/docs/cs-basics/operating-system/linux-intro.md

@@ -70,7 +70,7 @@ inode 是 Linux/Unix 文件系统的基础。那 inode 到是什么?有什么作

通过以下五点可以概括 inode 到底是什么:

-1. 硬盘的最小存储单位是扇区(Sector),块(block)由多个扇区组成。文件数据存储在块中。块的最常见的大小是 4kb,约为 8 个连续的扇区组成(每个扇区存储 512 字节)。一个文件可能会占用多个 block,但是一个块只能存放一个文件。虽然,我们将文件存储在了块(block)中,但是我们还需要一个空间来存储文件的 **元信息 metadata**:如某个文件被分成几块、每一块在的地址、文件拥有者,创建时间,权限,大小等。这种 **存储文件元信息的区域就叫 inode**,译为索引节点:**i(index)+node**。 **每个文件都有一个唯一的 inode,存储文件的元信息。**

+1. 硬盘以扇区 (Sector) 为最小物理存储单位,而操作系统和文件系统以块 (Block) 为单位进行读写,块由多个扇区组成。文件数据存储在这些块中。现代硬盘扇区通常为 4KB,与一些常见块大小相同,但操作系统也支持更大的块大小,以提升大文件读写性能。文件元信息(例如权限、大小、修改时间以及数据块位置)存储在 inode(索引节点)中。每个文件都有唯一的 inode。inode 本身不存储文件数据,而是存储指向数据块的指针,操作系统通过这些指针找到并读取文件数据。 固态硬盘 (SSD) 虽然没有物理扇区,但使用逻辑块,其概念与传统硬盘的块类似。

2. inode 是一种固定大小的数据结构,其大小在文件系统创建时就确定了,并且在文件的生命周期内保持不变。

3. inode 的访问速度非常快,因为系统可以直接通过 inode 号码定位到文件的元数据信息,无需遍历整个文件系统。

4. inode 的数量是有限的,每个文件系统只能包含固定数量的 inode。这意味着当文件系统中的 inode 用完时,无法再创建新的文件或目录,即使磁盘上还有可用空间。因此,在创建文件系统时,需要根据文件和目录的预期数量来合理分配 inode 的数量。

@@ -166,7 +166,7 @@ Linux 使用一种称为目录树的层次结构来组织文件和目录。目

下面只是给出了一些比较常用的命令。

-推荐一个 Linux 命令快查网站,非常不错,大家如果遗忘某些命令或者对某些命令不理解都可以在这里得到解决。Linux 命令在线速查手册:https://wangchujiang.com/linux-command/ 。

+推荐一个 Linux 命令快查网站,非常不错,大家如果遗忘某些命令或者对某些命令不理解都可以在这里得到解决。Linux 命令在线速查手册:

+- 从根上理解用户态与内核态:

+- 什么是僵尸进程与孤儿进程:

diff --git a/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md b/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md

index a7df8275a09..1d3fc0968bd 100644

--- a/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md

+++ b/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md

@@ -68,7 +68,7 @@ head:

非连续内存管理存在下面 3 种方式:

-- **段式管理**:以段(—段连续的物理内存)的形式管理/分配物理内存。应用程序的虚拟地址空间被分为大小不等的段,段是有实际意义的,每个段定义了一组逻辑信息,例如有主程序段 MAIN、子程序段 X、数据段 D 及栈段 S 等。

+- **段式管理**:以段(一段连续的物理内存)的形式管理/分配物理内存。应用程序的虚拟地址空间被分为大小不等的段,段是有实际意义的,每个段定义了一组逻辑信息,例如有主程序段 MAIN、子程序段 X、数据段 D 及栈段 S 等。

- **页式管理**:把物理内存分为连续等长的物理页,应用程序的虚拟地址空间也被划分为连续等长的虚拟页,是现代操作系统广泛使用的一种内存管理方式。

- **段页式管理机制**:结合了段式管理和页式管理的一种内存管理机制,把物理内存先分成若干段,每个段又继续分成若干大小相等的页。

@@ -131,7 +131,7 @@ MMU 将虚拟地址翻译为物理地址的主要机制有 3 种:

### 分段机制

-**分段机制(Segmentation)** 以段(—段 **连续** 的物理内存)的形式管理/分配物理内存。应用程序的虚拟地址空间被分为大小不等的段,段是有实际意义的,每个段定义了一组逻辑信息,例如有主程序段 MAIN、子程序段 X、数据段 D 及栈段 S 等。

+**分段机制(Segmentation)** 以段(一段 **连续** 的物理内存)的形式管理/分配物理内存。应用程序的虚拟地址空间被分为大小不等的段,段是有实际意义的,每个段定义了一组逻辑信息,例如有主程序段 MAIN、子程序段 X、数据段 D 及栈段 S 等。

#### 段表有什么用?地址翻译过程是怎样的?

@@ -188,7 +188,7 @@ MMU 将虚拟地址翻译为物理地址的主要机制有 3 种:

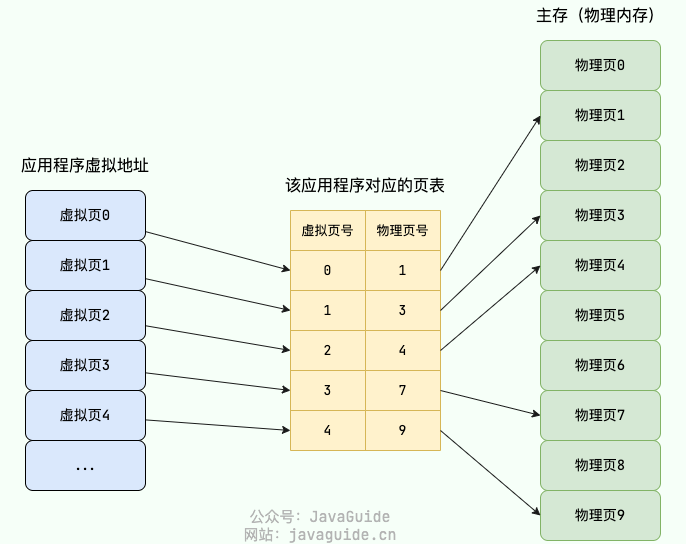

-在分页机制下,每个应用程序都会有一个对应的页表。

+在分页机制下,每个进程都会有一个对应的页表。

分页机制下的虚拟地址由两部分组成:

@@ -211,11 +211,11 @@ MMU 将虚拟地址翻译为物理地址的主要机制有 3 种:

#### 单级页表有什么问题?为什么需要多级页表?

-以 32 位的环境为例,虚拟地址空间范围共有 2^32(4G)。假设 一个页的大小是 2^12(4KB),那页表项共有 4G / 4K = 2^20 个。每个页表项为一个地址,占用 4 字节,2^20 * 2^2/1024*1024= 4MB。也就是说一个程序啥都不干,页表大小就得占用 4M。

+以 32 位的环境为例,虚拟地址空间范围共有 2^32(4G)。假设 一个页的大小是 2^12(4KB),那页表项共有 4G / 4K = 2^20 个。每个页表项为一个地址,占用 4 字节,`2^20 * 2^2 / 1024 * 1024= 4MB`。也就是说一个程序啥都不干,页表大小就得占用 4M。

系统运行的应用程序多起来的话,页表的开销还是非常大的。而且,绝大部分应用程序可能只能用到页表中的几项,其他的白白浪费了。

-为了解决这个问题,操作系统引入了 **多级页表** ,多级页表对应多个页表,每个页表也前一个页表相关联。32 位系统一般为二级页表,64 位系统一般为四级页表。

+为了解决这个问题,操作系统引入了 **多级页表** ,多级页表对应多个页表,每个页表与前一个页表相关联。32 位系统一般为二级页表,64 位系统一般为四级页表。

这里以二级页表为例进行介绍:二级列表分为一级页表和二级页表。一级页表共有 1024 个页表项,一级页表又关联二级页表,二级页表同样共有 1024 个页表项。二级页表中的一级页表项是一对多的关系,二级页表按需加载(只会用到很少一部分二级页表),进而节省空间占用。

@@ -282,7 +282,7 @@ TLB 的设计思想非常简单,但命中率往往非常高,效果很好。

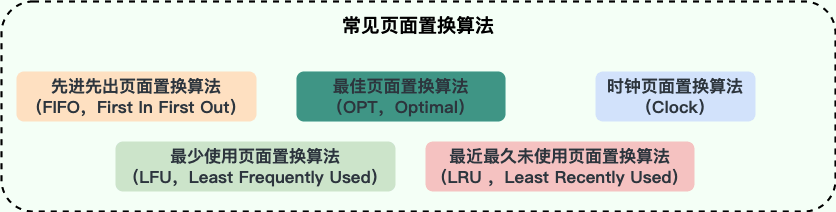

1. **最佳页面置换算法(OPT,Optimal)**:优先选择淘汰的页面是以后永不使用的,或者是在最长时间内不再被访问的页面,这样可以保证获得最低的缺页率。但由于人们目前无法预知进程在内存下的若干页面中哪个是未来最长时间内不再被访问的,因而该算法无法实现,只是理论最优的页面置换算法,可以作为衡量其他置换算法优劣的标准。

-2. **先进先出页面置换算法(FIFO,First In First Out)** : 最简单的一种页面置换算法,总是淘汰最先进入内存的页面,即选择在内存中驻留时间最久的页面进行淘汰。该算法易于实现和理解,一般只需要通过一个 FIFO 队列即可需求。不过,它的性能并不是很好。

+2. **先进先出页面置换算法(FIFO,First In First Out)** : 最简单的一种页面置换算法,总是淘汰最先进入内存的页面,即选择在内存中驻留时间最久的页面进行淘汰。该算法易于实现和理解,一般只需要通过一个 FIFO 队列即可满足需求。不过,它的性能并不是很好。

3. **最近最久未使用页面置换算法(LRU ,Least Recently Used)**:LRU 算法赋予每个页面一个访问字段,用来记录一个页面自上次被访问以来所经历的时间 T,当须淘汰一个页面时,选择现有页面中其 T 值最大的,即最近最久未使用的页面予以淘汰。LRU 算法是根据各页之前的访问情况来实现,因此是易于实现的。OPT 算法是根据各页未来的访问情况来实现,因此是不可实现的。

4. **最少使用页面置换算法(LFU,Least Frequently Used)** : 和 LRU 算法比较像,不过该置换算法选择的是之前一段时间内使用最少的页面作为淘汰页。

5. **时钟页面置换算法(Clock)**:可以认为是一种最近未使用算法,即逐出的页面都是最近没有使用的那个。

@@ -317,12 +317,16 @@ LRU 算法是实际使用中应用的比较多,也被认为是最接近 OPT

### 段页机制

-结合了段式管理和页式管理的一种内存管理机制,把物理内存先分成若干段,每个段又继续分成若干大小相等的页。

+结合了段式管理和页式管理的一种内存管理机制。程序视角中,内存被划分为多个逻辑段,每个逻辑段进一步被划分为固定大小的页。

在段页式机制下,地址翻译的过程分为两个步骤:

-1. 段式地址映射。

-2. 页式地址映射。

+1. **段式地址映射(虚拟地址 → 线性地址):**

+ - 虚拟地址 = 段选择符(段号)+ 段内偏移。

+ - 根据段号查段表,找到段基址,加上段内偏移得到线性地址。

+2. **页式地址映射(线性地址 → 物理地址):**

+ - 线性地址 = 页号 + 页内偏移。

+ - 根据页号查页表,找到物理页框号,加上页内偏移得到物理地址。

### 局部性原理

@@ -404,10 +408,10 @@ LRU 算法是实际使用中应用的比较多,也被认为是最接近 OPT

- 《深入理解计算机系统》

- 《重学操作系统》

- 《现代操作系统原理与实现》

-- 王道考研操作系统知识点整理:https://wizardforcel.gitbooks.io/wangdaokaoyan-os/content/13.html

-- 内存管理之伙伴系统与 SLAB:https://blog.csdn.net/qq_44272681/article/details/124199068

-- 为什么 Linux 需要虚拟内存:https://draveness.me/whys-the-design-os-virtual-memory/

-- 程序员的自我修养(七):内存缺页错误:https://liam.page/2017/09/01/page-fault/

-- 虚拟内存的那点事儿:https://juejin.cn/post/6844903507594575886

+- 王道考研操作系统知识点整理:

+- 内存管理之伙伴系统与 SLAB:

+- 为什么 Linux 需要虚拟内存:

diff --git a/docs/cs-basics/operating-system/shell-intro.md b/docs/cs-basics/operating-system/shell-intro.md

index 1c45e4316f3..48066214c23 100644

--- a/docs/cs-basics/operating-system/shell-intro.md

+++ b/docs/cs-basics/operating-system/shell-intro.md

@@ -220,7 +220,7 @@ var="https://www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.html"

# 注: *为通配符, 意为匹配任意数量的任意字符

s1=${var%%t*} #h

s2=${var%t*} #https://www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.h

-s3=${var%%.*} #http://www

+s3=${var%%.*} #https://www

s4=${var#*/} #/www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.html

s5=${var##*/} #linux-shell-variable.html

```

diff --git a/docs/database/basis.md b/docs/database/basis.md

index 86ddfc4b54a..1df5d538fb8 100644

--- a/docs/database/basis.md

+++ b/docs/database/basis.md

@@ -65,7 +65,7 @@ ER 图由下面 3 个要素组成:

- **函数依赖(functional dependency)**:若在一张表中,在属性(或属性组)X 的值确定的情况下,必定能确定属性 Y 的值,那么就可以说 Y 函数依赖于 X,写作 X → Y。

- **部分函数依赖(partial functional dependency)**:如果 X→Y,并且存在 X 的一个真子集 X0,使得 X0→Y,则称 Y 对 X 部分函数依赖。比如学生基本信息表 R 中(学号,身份证号,姓名)当然学号属性取值是唯一的,在 R 关系中,(学号,身份证号)->(姓名),(学号)->(姓名),(身份证号)->(姓名);所以姓名部分函数依赖于(学号,身份证号);

- **完全函数依赖(Full functional dependency)**:在一个关系中,若某个非主属性数据项依赖于全部关键字称之为完全函数依赖。比如学生基本信息表 R(学号,班级,姓名)假设不同的班级学号有相同的,班级内学号不能相同,在 R 关系中,(学号,班级)->(姓名),但是(学号)->(姓名)不成立,(班级)->(姓名)不成立,所以姓名完全函数依赖与(学号,班级);

-- **传递函数依赖**:在关系模式 R(U)中,设 X,Y,Z 是 U 的不同的属性子集,如果 X 确定 Y、Y 确定 Z,且有 X 不包含 Y,Y 不确定 X,(X∪Y)∩Z=空集合,则称 Z 传递函数依赖(transitive functional dependency) 于 X。传递函数依赖会导致数据冗余和异常。传递函数依赖的 Y 和 Z 子集往往同属于某一个事物,因此可将其合并放到一个表中。比如在关系 R(学号 , 姓名, 系名,系主任)中,学号 → 系名,系名 → 系主任,所以存在非主属性系主任对于学号的传递函数依赖。。

+- **传递函数依赖**:在关系模式 R(U)中,设 X,Y,Z 是 U 的不同的属性子集,如果 X 确定 Y、Y 确定 Z,且有 X 不包含 Y,Y 不确定 X,(X∪Y)∩Z=空集合,则称 Z 传递函数依赖(transitive functional dependency) 于 X。传递函数依赖会导致数据冗余和异常。传递函数依赖的 Y 和 Z 子集往往同属于某一个事物,因此可将其合并放到一个表中。比如在关系 R(学号 , 姓名, 系名,系主任)中,学号 → 系名,系名 → 系主任,所以存在非主属性系主任对于学号的传递函数依赖。

### 3NF(第三范式)

@@ -86,8 +86,8 @@ ER 图由下面 3 个要素组成:

为什么不要用外键呢?大部分人可能会这样回答:

-1. **增加了复杂性:** a. 每次做 DELETE 或者 UPDATE 都必须考虑外键约束,会导致开发的时候很痛苦, 测试数据极为不方便; b. 外键的主从关系是定的,假如那天需求有变化,数据库中的这个字段根本不需要和其他表有关联的话就会增加很多麻烦。

-2. **增加了额外工作**:数据库需要增加维护外键的工作,比如当我们做一些涉及外键字段的增,删,更新操作之后,需要触发相关操作去检查,保证数据的的一致性和正确性,这样会不得不消耗资源;(个人觉得这个不是不用外键的原因,因为即使你不使用外键,你在应用层面也还是要保证的。所以,我觉得这个影响可以忽略不计。)

+1. **增加了复杂性:** a. 每次做 DELETE 或者 UPDATE 都必须考虑外键约束,会导致开发的时候很痛苦, 测试数据极为不方便; b. 外键的主从关系是定的,假如哪天需求有变化,数据库中的这个字段根本不需要和其他表有关联的话就会增加很多麻烦。

+2. **增加了额外工作**:数据库需要增加维护外键的工作,比如当我们做一些涉及外键字段的增,删,更新操作之后,需要触发相关操作去检查,保证数据的的一致性和正确性,这样会不得不消耗数据库资源。如果在应用层面去维护的话,可以减小数据库压力;

3. **对分库分表不友好**:因为分库分表下外键是无法生效的。

4. ……

diff --git a/docs/database/character-set.md b/docs/database/character-set.md

index 3c2d008de06..e462a5c97e3 100644

--- a/docs/database/character-set.md

+++ b/docs/database/character-set.md

@@ -11,7 +11,7 @@ MySQL 字符编码集中有两套 UTF-8 编码实现:**`utf8`** 和 **`utf8mb4

为什么会这样呢?这篇文章可以从源头给你解答。

-## 何为字符集?

+## 字符集是什么?

字符是各种文字和符号的统称,包括各个国家文字、标点符号、表情、数字等等。 **字符集** 就是一系列字符的集合。字符集的种类较多,每个字符集可以表示的字符范围通常不同,就比如说有些字符集是无法表示汉字的。

@@ -19,9 +19,15 @@ MySQL 字符编码集中有两套 UTF-8 编码实现:**`utf8`** 和 **`utf8mb4

我们要将这些字符和二进制的数据一一对应起来,比如说字符“a”对应“01100001”,反之,“01100001”对应 “a”。我们将字符对应二进制数据的过程称为"**字符编码**",反之,二进制数据解析成字符的过程称为“**字符解码**”。

+## 字符编码是什么?

+

+字符编码是一种将字符集中的字符与计算机中的二进制数据相互转换的方法,可以看作是一种映射规则。也就是说,字符编码的目的是为了让计算机能够存储和传输各种文字信息。

+

+每种字符集都有自己的字符编码规则,常用的字符集编码规则有 ASCII 编码、 GB2312 编码、GBK 编码、GB18030 编码、Big5 编码、UTF-8 编码、UTF-16 编码等。

+

## 有哪些常见的字符集?

-常见的字符集有 ASCII、GB2312、GBK、UTF-8……。

+常见的字符集有:ASCII、GB2312、GB18030、GBK、Unicode……。

不同的字符集的主要区别在于:

@@ -64,7 +70,7 @@ GB18030 完全兼容 GB2312 和 GBK 字符集,纳入中国国内少数民族

BIG5 主要针对的是繁体中文,收录了 13000 多个汉字。

-### Unicode & UTF-8 编码

+### Unicode & UTF-8

为了更加适合本国语言,诞生了很多种字符集。

@@ -100,7 +106,7 @@ UTF-32 的规则最简单,不过缺陷也比较明显,对于英文字母这

## MySQL 字符集

-MySQL 支持很多种字符编码的方式,比如 UTF-8、GB2312、GBK、BIG5。

+MySQL 支持很多种字符集的方式,比如 GB2312、GBK、BIG5、多种 Unicode 字符集(UTF-8 编码、UTF-16 编码、UCS-2 编码、UTF-32 编码等等)。

### 查看支持的字符集

@@ -252,13 +258,13 @@ set names utf8mb4

# SET collation_connection = utf8mb4;

```

-### jdbc 对连接字符集的影响

+### JDBC 对连接字符集的影响

-不知道你们有没有碰到过存储 emoji 表情正常,但是使用类似 Navicat 之类的软件的进行查询的时候,发现 emoji 表情变成了问号的情况。这个问题很有可能就是 jdbc 驱动引起的。

+不知道你们有没有碰到过存储 emoji 表情正常,但是使用类似 Navicat 之类的软件的进行查询的时候,发现 emoji 表情变成了问号的情况。这个问题很有可能就是 JDBC 驱动引起的。

-根据前面的内容,我们知道连接字符集也是会影响我们存储的数据的,而 jdbc 驱动会影响连接字符集。

+根据前面的内容,我们知道连接字符集也是会影响我们存储的数据的,而 JDBC 驱动会影响连接字符集。

-`mysql-connector-java` (jdbc 驱动)主要通过这几个属性影响连接字符集:

+`mysql-connector-java` (JDBC 驱动)主要通过这几个属性影响连接字符集:

- `characterEncoding`

- `characterSetResults`

diff --git a/docs/database/mongodb/mongodb-questions-01.md b/docs/database/mongodb/mongodb-questions-01.md

index 81ed013956c..81b7db98890 100644

--- a/docs/database/mongodb/mongodb-questions-01.md

+++ b/docs/database/mongodb/mongodb-questions-01.md

@@ -149,7 +149,7 @@ WiredTiger maintains a table's data in memory using a data structure called a B-

此外,WiredTiger 还支持 [LSM(Log Structured Merge)](https://source.wiredtiger.com/3.1.0/lsm.html) 树作为存储结构,MongoDB 在使用 WiredTiger 作为存储引擎时,默认使用的是 B+ 树。

-如果想要了解 MongoDB 使用 B 树的原因,可以看看这篇文章:[为什么 MongoDB 使用 B 树?](https://mp.weixin.qq.com/s/mMWdpbYRiT6LQcdaj4hgXQ)。

+如果想要了解 MongoDB 使用 B+ 树的原因,可以看看这篇文章:[【驳斥八股文系列】别瞎分析了,MongoDB 使用的是 B+ 树,不是你们以为的 B 树](https://zhuanlan.zhihu.com/p/519658576)。

使用 B+ 树时,WiredTiger 以 **page** 为基本单位往磁盘读写数据。B+ 树的每个节点为一个 page,共有三种类型的 page:

@@ -274,6 +274,63 @@ MongoDB 单文档原生支持原子性,也具备事务的特性。当谈论 Mo

WiredTiger 日志也会被压缩,默认使用的也是 Snappy 压缩算法。如果日志记录小于或等于 128 字节,WiredTiger 不会压缩该记录。

+## Amazon Document 与 MongoDB 的差异

+

+Amazon DocumentDB(与 MongoDB 兼容) 是一种快速、可靠、完全托管的数据库服务。Amazon DocumentDB 可在云中轻松设置、操作和扩展与 MongoDB 兼容的数据库。

+

+### `$vectorSearch` 运算符

+

+Amazon DocumentDB 不支持`$vectorSearch`作为独立运营商。相反,我们在`$search`运营商`vectorSearch`内部支持。有关更多信息,请参阅 [向量搜索 Amazon DocumentDB](https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/documentdb/latest/developerguide/vector-search.html)。

+

+### `OpCountersCommand`

+

+Amazon DocumentDB 的`OpCountersCommand`行为偏离于 MongoDB 的`opcounters.command` 如下:

+

+- MongoDB 的`opcounters.command` 计入除插入、更新和删除之外的所有命令,而 Amazon DocumentDB 的 `OpCountersCommand` 也排除 `find` 命令。

+- Amazon DocumentDB 将内部命令(例如`getCloudWatchMetricsV2`)对 `OpCountersCommand` 计入。

+

+### 管理数据库和集合

+

+Amazon DocumentDB 不支持管理或本地数据库,MongoDB `system.*` 或 `startup_log` 集合也不支持。

+

+### `cursormaxTimeMS`

+

+在 Amazon DocumentDB 中,`cursor.maxTimeMS` 重置每个请求的计数器。`getMore`因此,如果指定了 3000MS `maxTimeMS`,则该查询耗时 2800MS,而每个后续`getMore`请求耗时 300MS,则游标不会超时。游标仅在单个操作(无论是查询还是单个`getMore`请求)耗时超过指定值时才将超时`maxTimeMS`。此外,检查游标执行时间的扫描器以五 (5) 分钟间隔尺寸运行。

+

+### explain()

+

+Amazon DocumentDB 在利用分布式、容错、自修复的存储系统的专用数据库引擎上模拟 MongoDB 4.0 API。因此,查询计划和`explain()` 的输出在 Amazon DocumentDB 和 MongoDB 之间可能有所不同。希望控制其查询计划的客户可以使用 `$hint` 运算符强制选择首选索引。

+

+### 字段名称限制

+

+Amazon DocumentDB 不支持点“。” 例如,文档字段名称中 `db.foo.insert({‘x.1’:1})`。

+

+Amazon DocumentDB 也不支持字段名称中的 $ 前缀。

+

+例如,在 Amazon DocumentDB 或 MongoDB 中尝试以下命令:

+

+```shell

+rs0:PRIMARY< db.foo.insert({"a":{"$a":1}})

+```

+

+MongoDB 将返回以下内容:

+

+```shell

+WriteResult({ "nInserted" : 1 })

+```

+

+Amazon DocumentDB 将返回一个错误:

+

+```shell

+WriteResult({

+ "nInserted" : 0,

+ "writeError" : {

+ "code" : 2,

+ "errmsg" : "Document can't have $ prefix field names: $a"

+ }

+})

+```

+

## 参考

- MongoDB 官方文档(主要参考资料,以官方文档为准):

## 前言

diff --git a/docs/database/mysql/mysql-auto-increment-primary-key-continuous.md b/docs/database/mysql/mysql-auto-increment-primary-key-continuous.md

index f069f426448..ec900188610 100644

--- a/docs/database/mysql/mysql-auto-increment-primary-key-continuous.md

+++ b/docs/database/mysql/mysql-auto-increment-primary-key-continuous.md

@@ -8,7 +8,7 @@ tag:

> 作者:飞天小牛肉

>

-> 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/qci10h9rJx_COZbHV3aygQ

+> 原文:

众所周知,自增主键可以让聚集索引尽量地保持递增顺序插入,避免了随机查询,从而提高了查询效率。

diff --git a/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md b/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md

index dc6a49fcdd2..38c333b3308 100644

--- a/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md

+++ b/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md

@@ -11,17 +11,17 @@ tag:

## 数据库命名规范

-- 所有数据库对象名称必须使用小写字母并用下划线分割

-- 所有数据库对象名称禁止使用 MySQL 保留关键字(如果表名中包含关键字查询时,需要将其用单引号括起来)

-- 数据库对象的命名要能做到见名识意,并且最后不要超过 32 个字符

-- 临时库表必须以 `tmp_` 为前缀并以日期为后缀,备份表必须以 `bak_` 为前缀并以日期 (时间戳) 为后缀

-- 所有存储相同数据的列名和列类型必须一致(一般作为关联列,如果查询时关联列类型不一致会自动进行数据类型隐式转换,会造成列上的索引失效,导致查询效率降低)

+- 所有数据库对象名称必须使用小写字母并用下划线分割。

+- 所有数据库对象名称禁止使用 MySQL 保留关键字(如果表名中包含关键字查询时,需要将其用单引号括起来)。

+- 数据库对象的命名要能做到见名识义,并且最好不要超过 32 个字符。

+- 临时库表必须以 `tmp_` 为前缀并以日期为后缀,备份表必须以 `bak_` 为前缀并以日期 (时间戳) 为后缀。

+- 所有存储相同数据的列名和列类型必须一致(一般作为关联列,如果查询时关联列类型不一致会自动进行数据类型隐式转换,会造成列上的索引失效,导致查询效率降低)。

## 数据库基本设计规范

### 所有表必须使用 InnoDB 存储引擎

-没有特殊要求(即 InnoDB 无法满足的功能如:列存储,存储空间数据等)的情况下,所有表必须使用 InnoDB 存储引擎(MySQL5.5 之前默认使用 Myisam,5.6 以后默认的为 InnoDB)。

+没有特殊要求(即 InnoDB 无法满足的功能如:列存储、存储空间数据等)的情况下,所有表必须使用 InnoDB 存储引擎(MySQL5.5 之前默认使用 MyISAM,5.6 以后默认的为 InnoDB)。

InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能更好。

@@ -33,19 +33,19 @@ InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能

### 所有表和字段都需要添加注释

-使用 comment 从句添加表和列的备注,从一开始就进行数据字典的维护

+使用 comment 从句添加表和列的备注,从一开始就进行数据字典的维护。

### 尽量控制单表数据量的大小,建议控制在 500 万以内

500 万并不是 MySQL 数据库的限制,过大会造成修改表结构,备份,恢复都会有很大的问题。

-可以用历史数据归档(应用于日志数据),分库分表(应用于业务数据)等手段来控制数据量大小

+可以用历史数据归档(应用于日志数据),分库分表(应用于业务数据)等手段来控制数据量大小。

### 谨慎使用 MySQL 分区表

-分区表在物理上表现为多个文件,在逻辑上表现为一个表;

+分区表在物理上表现为多个文件,在逻辑上表现为一个表。

-谨慎选择分区键,跨分区查询效率可能更低;

+谨慎选择分区键,跨分区查询效率可能更低。

建议采用物理分表的方式管理大数据。

@@ -71,7 +71,7 @@ InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能

### 禁止在线上做数据库压力测试

-### 禁止从开发环境,测试环境直接连接生产环境数据库

+### 禁止从开发环境、测试环境直接连接生产环境数据库

安全隐患极大,要对生产环境抱有敬畏之心!

@@ -79,22 +79,22 @@ InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能

### 优先选择符合存储需要的最小的数据类型

-存储字节越小,占用也就空间越小,性能也越好。

+存储字节越小,占用空间也就越小,性能也越好。

-**a.某些字符串可以转换成数字类型存储比如可以将 IP 地址转换成整型数据。**

+**a.某些字符串可以转换成数字类型存储,比如可以将 IP 地址转换成整型数据。**

数字是连续的,性能更好,占用空间也更小。

-MySQL 提供了两个方法来处理 ip 地址

+MySQL 提供了两个方法来处理 ip 地址:

-- `INET_ATON()`:把 ip 转为无符号整型 (4-8 位)

-- `INET_NTOA()` :把整型的 ip 转为地址

+- `INET_ATON()`:把 ip 转为无符号整型 (4-8 位);

+- `INET_NTOA()`:把整型的 ip 转为地址。

-插入数据前,先用 `INET_ATON()` 把 ip 地址转为整型,显示数据时,使用 `INET_NTOA()` 把整型的 ip 地址转为地址显示即可。

+插入数据前,先用 `INET_ATON()` 把 ip 地址转为整型;显示数据时,使用 `INET_NTOA()` 把整型的 ip 地址转为地址显示即可。

-**b.对于非负型的数据 (如自增 ID,整型 IP,年龄) 来说,要优先使用无符号整型来存储。**

+**b.对于非负型的数据 (如自增 ID、整型 IP、年龄) 来说,要优先使用无符号整型来存储。**

-无符号相对于有符号可以多出一倍的存储空间

+无符号相对于有符号可以多出一倍的存储空间:

```sql

SIGNED INT -2147483648~2147483647

@@ -103,7 +103,7 @@ UNSIGNED INT 0~4294967295

**c.小数值类型(比如年龄、状态表示如 0/1)优先使用 TINYINT 类型。**

-### 避免使用 TEXT,BLOB 数据类型,最常见的 TEXT 类型可以存储 64k 的数据

+### 避免使用 TEXT、BLOB 数据类型,最常见的 TEXT 类型可以存储 64k 的数据

**a. 建议把 BLOB 或是 TEXT 列分离到单独的扩展表中。**

@@ -113,30 +113,30 @@ MySQL 内存临时表不支持 TEXT、BLOB 这样的大数据类型,如果查

**2、TEXT 或 BLOB 类型只能使用前缀索引**

-因为 MySQL 对索引字段长度是有限制的,所以 TEXT 类型只能使用前缀索引,并且 TEXT 列上是不能有默认值的

+因为 MySQL 对索引字段长度是有限制的,所以 TEXT 类型只能使用前缀索引,并且 TEXT 列上是不能有默认值的。

### 避免使用 ENUM 类型

-- 修改 ENUM 值需要使用 ALTER 语句;

-- ENUM 类型的 ORDER BY 操作效率低,需要额外操作;

-- ENUM 数据类型存在一些限制比如建议不要使用数值作为 ENUM 的枚举值。

+- 修改 ENUM 值需要使用 ALTER 语句。

+- ENUM 类型的 ORDER BY 操作效率低,需要额外操作。

+- ENUM 数据类型存在一些限制,比如建议不要使用数值作为 ENUM 的枚举值。

相关阅读:[是否推荐使用 MySQL 的 enum 类型? - 架构文摘 - 知乎](https://www.zhihu.com/question/404422255/answer/1661698499) 。

### 尽可能把所有列定义为 NOT NULL

-除非有特别的原因使用 NULL 值,应该总是让字段保持 NOT NULL。

+除非有特别的原因使用 NULL 值,否则应该总是让字段保持 NOT NULL。

-- 索引 NULL 列需要额外的空间来保存,所以要占用更多的空间;

+- 索引 NULL 列需要额外的空间来保存,所以要占用更多的空间。

- 进行比较和计算时要对 NULL 值做特别的处理。

相关阅读:[技术分享 | MySQL 默认值选型(是空,还是 NULL)](https://opensource.actionsky.com/20190710-mysql/) 。

### 一定不要用字符串存储日期

-对于日期类型来说, 一定不要用字符串存储日期。可以考虑 DATETIME、TIMESTAMP 和 数值型时间戳。

+对于日期类型来说,一定不要用字符串存储日期。可以考虑 DATETIME、TIMESTAMP 和数值型时间戳。

-这三种种方式都有各自的优势,根据实际场景选择最合适的才是王道。下面再对这三种方式做一个简单的对比,以供大家实际开发中选择正确的存放时间的数据类型:

+这三种种方式都有各自的优势,根据实际场景选择最合适的才是王道。下面再对这三种方式做一个简单的对比,以供大家在实际开发中选择正确的存放时间的数据类型:

| 类型 | 存储空间 | 日期格式 | 日期范围 | 是否带时区信息 |

| ------------ | -------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | -------------- |

@@ -148,10 +148,10 @@ MySQL 时间类型选择的详细介绍请看这篇:[MySQL 时间类型数据

### 同财务相关的金额类数据必须使用 decimal 类型

-- **非精准浮点**:float,double

+- **非精准浮点**:float、double

- **精准浮点**:decimal

-decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间由定义的宽度决定,每 4 个字节可以存储 9 位数字,并且小数点要占用一个字节。并且,decimal 可用于存储比 bigint 更大的整型数据

+decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间由定义的宽度决定,每 4 个字节可以存储 9 位数字,并且小数点要占用一个字节。并且,decimal 可用于存储比 bigint 更大的整型数据。

不过, 由于 decimal 需要额外的空间和计算开销,应该尽量只在需要对数据进行精确计算时才使用 decimal 。

@@ -161,13 +161,13 @@ decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间

## 索引设计规范

-### 限制每张表上的索引数量,建议单张表索引不超过 5 个

+### 限制每张表上的索引数量,建议单张表索引不超过 5 个

-索引并不是越多越好!索引可以提高效率同样可以降低效率。

+索引并不是越多越好!索引可以提高效率,同样可以降低效率。

索引可以增加查询效率,但同样也会降低插入和更新的效率,甚至有些情况下会降低查询效率。

-因为 MySQL 优化器在选择如何优化查询时,会根据统一信息,对每一个可以用到的索引来进行评估,以生成出一个最好的执行计划,如果同时有很多个索引都可以用于查询,就会增加 MySQL 优化器生成执行计划的时间,同样会降低查询性能。

+因为 MySQL 优化器在选择如何优化查询时,会根据统一信息,对每一个可以用到的索引来进行评估,以生成出一个最好的执行计划。如果同时有很多个索引都可以用于查询,就会增加 MySQL 优化器生成执行计划的时间,同样会降低查询性能。

### 禁止使用全文索引

@@ -175,46 +175,46 @@ decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间

### 禁止给表中的每一列都建立单独的索引

-5.6 版本之前,一个 sql 只能使用到一个表中的一个索引,5.6 以后,虽然有了合并索引的优化方式,但是还是远远没有使用一个联合索引的查询方式好。

+5.6 版本之前,一个 sql 只能使用到一个表中的一个索引;5.6 以后,虽然有了合并索引的优化方式,但是还是远远没有使用一个联合索引的查询方式好。

### 每个 InnoDB 表必须有个主键

InnoDB 是一种索引组织表:数据的存储的逻辑顺序和索引的顺序是相同的。每个表都可以有多个索引,但是表的存储顺序只能有一种。

-InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

+InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的。

-- 不要使用更新频繁的列作为主键,不使用多列主键(相当于联合索引)

-- 不要使用 UUID,MD5,HASH,字符串列作为主键(无法保证数据的顺序增长)

-- 主键建议使用自增 ID 值

+- 不要使用更新频繁的列作为主键,不使用多列主键(相当于联合索引)。

+- 不要使用 UUID、MD5、HASH、字符串列作为主键(无法保证数据的顺序增长)。

+- 主键建议使用自增 ID 值。

### 常见索引列建议

-- 出现在 SELECT、UPDATE、DELETE 语句的 WHERE 从句中的列

-- 包含在 ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT 中的字段

-- 并不要将符合 1 和 2 中的字段的列都建立一个索引, 通常将 1、2 中的字段建立联合索引效果更好

-- 多表 join 的关联列

+- 出现在 SELECT、UPDATE、DELETE 语句的 WHERE 从句中的列。

+- 包含在 ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT 中的字段。

+- 不要将符合 1 和 2 中的字段的列都建立一个索引,通常将 1、2 中的字段建立联合索引效果更好。

+- 多表 join 的关联列。

### 如何选择索引列的顺序

-建立索引的目的是:希望通过索引进行数据查找,减少随机 IO,增加查询性能 ,索引能过滤出越少的数据,则从磁盘中读入的数据也就越少。

+建立索引的目的是:希望通过索引进行数据查找,减少随机 IO,增加查询性能,索引能过滤出越少的数据,则从磁盘中读入的数据也就越少。

-- 区分度最高的放在联合索引的最左侧(区分度=列中不同值的数量/列的总行数)

-- 尽量把字段长度小的列放在联合索引的最左侧(因为字段长度越小,一页能存储的数据量越大,IO 性能也就越好)

-- 使用最频繁的列放到联合索引的左侧(这样可以比较少的建立一些索引)

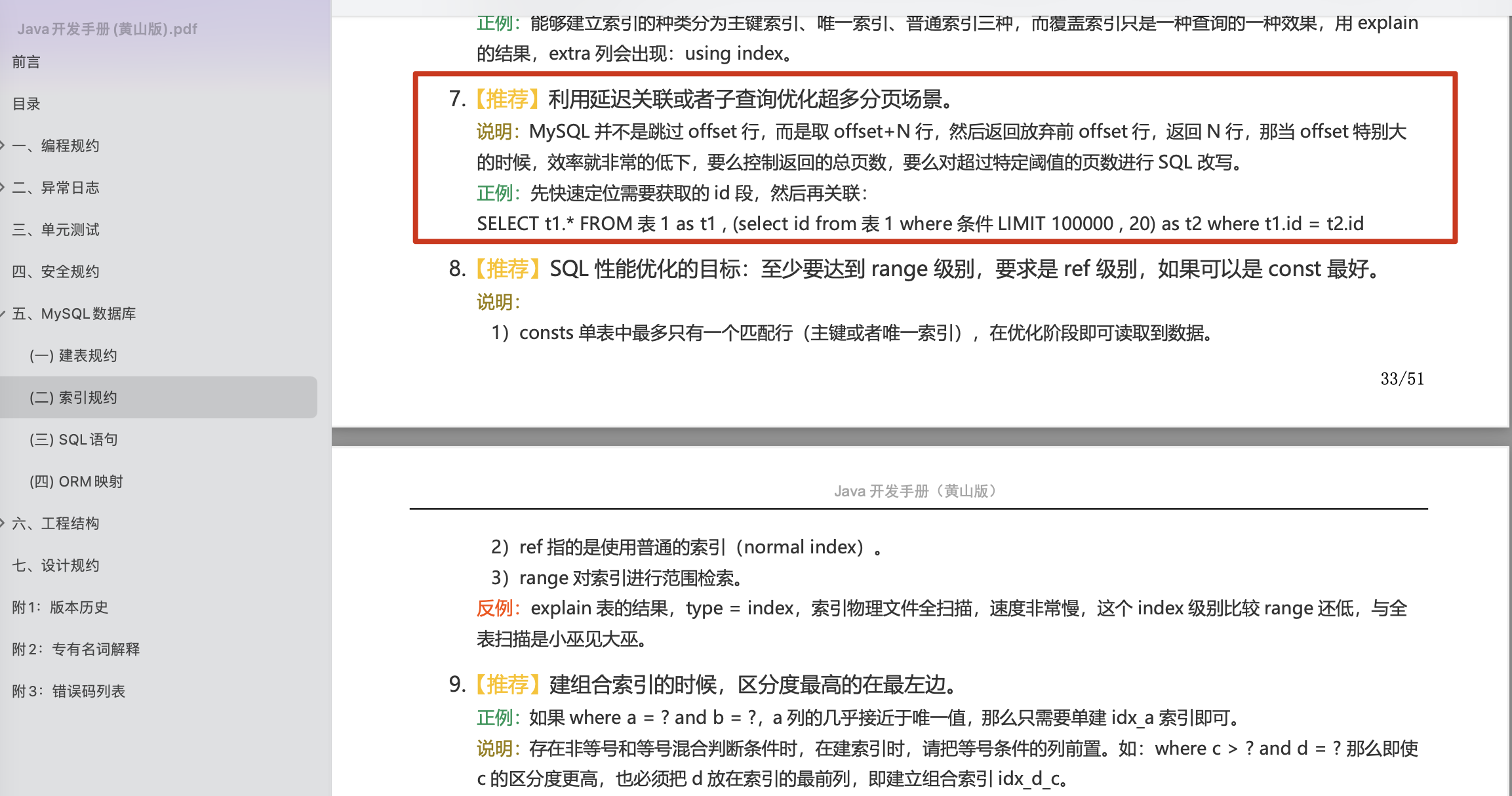

+- **区分度最高的列放在联合索引的最左侧**:这是最重要的原则。区分度越高,通过索引筛选出的数据就越少,I/O 操作也就越少。计算区分度的方法是 `count(distinct column) / count(*)`。

+- **最频繁使用的列放在联合索引的左侧**:这符合最左前缀匹配原则。将最常用的查询条件列放在最左侧,可以最大程度地利用索引。

+- **字段长度**:字段长度对联合索引非叶子节点的影响很小,因为它存储了所有联合索引字段的值。字段长度主要影响主键和包含在其他索引中的字段的存储空间,以及这些索引的叶子节点的大小。因此,在选择联合索引列的顺序时,字段长度的优先级最低。对于主键和包含在其他索引中的字段,选择较短的字段长度可以节省存储空间和提高 I/O 性能。

### 避免建立冗余索引和重复索引(增加了查询优化器生成执行计划的时间)

-- 重复索引示例:primary key(id)、index(id)、unique index(id)

-- 冗余索引示例:index(a,b,c)、index(a,b)、index(a)

+- 重复索引示例:primary key(id)、index(id)、unique index(id)。

+- 冗余索引示例:index(a,b,c)、index(a,b)、index(a)。

-### 对于频繁的查询优先考虑使用覆盖索引

+### 对于频繁的查询,优先考虑使用覆盖索引

-> 覆盖索引:就是包含了所有查询字段 (where,select,order by,group by 包含的字段) 的索引

+> 覆盖索引:就是包含了所有查询字段 (where、select、order by、group by 包含的字段) 的索引

-**覆盖索引的好处:**

+**覆盖索引的好处**:

-- **避免 InnoDB 表进行索引的二次查询:** InnoDB 是以聚集索引的顺序来存储的,对于 InnoDB 来说,二级索引在叶子节点中所保存的是行的主键信息,如果是用二级索引查询数据的话,在查找到相应的键值后,还要通过主键进行二次查询才能获取我们真实所需要的数据。而在覆盖索引中,二级索引的键值中可以获取所有的数据,避免了对主键的二次查询 ,减少了 IO 操作,提升了查询效率。

-- **可以把随机 IO 变成顺序 IO 加快查询效率:** 由于覆盖索引是按键值的顺序存储的,对于 IO 密集型的范围查找来说,对比随机从磁盘读取每一行的数据 IO 要少的多,因此利用覆盖索引在访问时也可以把磁盘的随机读取的 IO 转变成索引查找的顺序 IO。

+- **避免 InnoDB 表进行索引的二次查询,也就是回表操作**:InnoDB 是以聚集索引的顺序来存储的,对于 InnoDB 来说,二级索引在叶子节点中所保存的是行的主键信息,如果是用二级索引查询数据的话,在查找到相应的键值后,还要通过主键进行二次查询才能获取我们真实所需要的数据。而在覆盖索引中,二级索引的键值中可以获取所有的数据,避免了对主键的二次查询(回表),减少了 IO 操作,提升了查询效率。

+- **可以把随机 IO 变成顺序 IO 加快查询效率**:由于覆盖索引是按键值的顺序存储的,对于 IO 密集型的范围查找来说,对比随机从磁盘读取每一行的数据 IO 要少的多,因此利用覆盖索引在访问时也可以把磁盘的随机读取的 IO 转变成索引查找的顺序 IO。

---

@@ -222,9 +222,9 @@ InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

**尽量避免使用外键约束**

-- 不建议使用外键约束(foreign key),但一定要在表与表之间的关联键上建立索引

-- 外键可用于保证数据的参照完整性,但建议在业务端实现

-- 外键会影响父表和子表的写操作从而降低性能

+- 不建议使用外键约束(foreign key),但一定要在表与表之间的关联键上建立索引。

+- 外键可用于保证数据的参照完整性,但建议在业务端实现。

+- 外键会影响父表和子表的写操作从而降低性能。

## 数据库 SQL 开发规范

@@ -238,7 +238,7 @@ InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

### 充分利用表上已经存在的索引

-避免使用双%号的查询条件。如:`a like '%123%'`,(如果无前置%,只有后置%,是可以用到列上的索引的)

+避免使用双%号的查询条件。如:`a like '%123%'`(如果无前置%,只有后置%,是可以用到列上的索引的)。

一个 SQL 只能利用到复合索引中的一列进行范围查询。如:有 a,b,c 列的联合索引,在查询条件中有 a 列的范围查询,则在 b,c 列上的索引将不会被用到。

@@ -248,18 +248,18 @@ InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

- `SELECT *` 会消耗更多的 CPU。

- `SELECT *` 无用字段增加网络带宽资源消耗,增加数据传输时间,尤其是大字段(如 varchar、blob、text)。

-- `SELECT *` 无法使用 MySQL 优化器覆盖索引的优化(基于 MySQL 优化器的“覆盖索引”策略又是速度极快,效率极高,业界极为推荐的查询优化方式)

-- `SELECT <字段列表>` 可减少表结构变更带来的影响、

+- `SELECT *` 无法使用 MySQL 优化器覆盖索引的优化(基于 MySQL 优化器的“覆盖索引”策略又是速度极快、效率极高、业界极为推荐的查询优化方式)。

+- `SELECT <字段列表>` 可减少表结构变更带来的影响。

### 禁止使用不含字段列表的 INSERT 语句

-如:

+**不推荐**:

```sql

insert into t values ('a','b','c');

```

-应使用:

+**推荐**:

```sql

insert into t(c1,c2,c3) values ('a','b','c');

@@ -273,7 +273,7 @@ insert into t(c1,c2,c3) values ('a','b','c');

### 避免数据类型的隐式转换

-隐式转换会导致索引失效如:

+隐式转换会导致索引失效,如:

```sql

select name,phone from customer where id = '111';

@@ -283,9 +283,9 @@ select name,phone from customer where id = '111';

### 避免使用子查询,可以把子查询优化为 join 操作

-通常子查询在 in 子句中,且子查询中为简单 SQL(不包含 union、group by、order by、limit 从句) 时,才可以把子查询转化为关联查询进行优化。

+通常子查询在 in 子句中,且子查询中为简单 SQL(不包含 union、group by、order by、limit 从句) 时,才可以把子查询转化为关联查询进行优化。

-**子查询性能差的原因:** 子查询的结果集无法使用索引,通常子查询的结果集会被存储到临时表中,不论是内存临时表还是磁盘临时表都不会存在索引,所以查询性能会受到一定的影响。特别是对于返回结果集比较大的子查询,其对查询性能的影响也就越大。由于子查询会产生大量的临时表也没有索引,所以会消耗过多的 CPU 和 IO 资源,产生大量的慢查询。

+**子查询性能差的原因**:子查询的结果集无法使用索引,通常子查询的结果集会被存储到临时表中,不论是内存临时表还是磁盘临时表都不会存在索引,所以查询性能会受到一定的影响。特别是对于返回结果集比较大的子查询,其对查询性能的影响也就越大。由于子查询会产生大量的临时表也没有索引,所以会消耗过多的 CPU 和 IO 资源,产生大量的慢查询。

### 避免使用 JOIN 关联太多的表

@@ -293,7 +293,7 @@ select name,phone from customer where id = '111';

在 MySQL 中,对于同一个 SQL 多关联(join)一个表,就会多分配一个关联缓存,如果在一个 SQL 中关联的表越多,所占用的内存也就越大。

-如果程序中大量的使用了多表关联的操作,同时 join_buffer_size 设置的也不合理的情况下,就容易造成服务器内存溢出的情况,就会影响到服务器数据库性能的稳定性。

+如果程序中大量地使用了多表关联的操作,同时 join_buffer_size 设置得也不合理,就容易造成服务器内存溢出的情况,就会影响到服务器数据库性能的稳定性。

同时对于关联操作来说,会产生临时表操作,影响查询效率,MySQL 最多允许关联 61 个表,建议不超过 5 个。

@@ -303,25 +303,25 @@ select name,phone from customer where id = '111';

### 对应同一列进行 or 判断时,使用 in 代替 or

-in 的值不要超过 500 个,in 操作可以更有效的利用索引,or 大多数情况下很少能利用到索引。

+in 的值不要超过 500 个。in 操作可以更有效的利用索引,or 大多数情况下很少能利用到索引。

### 禁止使用 order by rand() 进行随机排序

-order by rand() 会把表中所有符合条件的数据装载到内存中,然后在内存中对所有数据根据随机生成的值进行排序,并且可能会对每一行都生成一个随机值,如果满足条件的数据集非常大,就会消耗大量的 CPU 和 IO 及内存资源。

+order by rand() 会把表中所有符合条件的数据装载到内存中,然后在内存中对所有数据根据随机生成的值进行排序,并且可能会对每一行都生成一个随机值。如果满足条件的数据集非常大,就会消耗大量的 CPU 和 IO 及内存资源。

推荐在程序中获取一个随机值,然后从数据库中获取数据的方式。

### WHERE 从句中禁止对列进行函数转换和计算

-对列进行函数转换或计算时会导致无法使用索引

+对列进行函数转换或计算时会导致无法使用索引。

-**不推荐:**

+**不推荐**:

```sql

where date(create_time)='20190101'

```

-**推荐:**

+**推荐**:

```sql

where create_time >= '20190101' and create_time < '20190102'

@@ -329,43 +329,43 @@ where create_time >= '20190101' and create_time < '20190102'

### 在明显不会有重复值时使用 UNION ALL 而不是 UNION

-- UNION 会把两个结果集的所有数据放到临时表中后再进行去重操作

-- UNION ALL 不会再对结果集进行去重操作

+- UNION 会把两个结果集的所有数据放到临时表中后再进行去重操作。

+- UNION ALL 不会再对结果集进行去重操作。

### 拆分复杂的大 SQL 为多个小 SQL

-- 大 SQL 逻辑上比较复杂,需要占用大量 CPU 进行计算的 SQL

-- MySQL 中,一个 SQL 只能使用一个 CPU 进行计算

-- SQL 拆分后可以通过并行执行来提高处理效率

+- 大 SQL 逻辑上比较复杂,需要占用大量 CPU 进行计算的 SQL。

+- MySQL 中,一个 SQL 只能使用一个 CPU 进行计算。

+- SQL 拆分后可以通过并行执行来提高处理效率。

### 程序连接不同的数据库使用不同的账号,禁止跨库查询

-- 为数据库迁移和分库分表留出余地

-- 降低业务耦合度

-- 避免权限过大而产生的安全风险

+- 为数据库迁移和分库分表留出余地。

+- 降低业务耦合度。

+- 避免权限过大而产生的安全风险。

## 数据库操作行为规范

-### 超 100 万行的批量写 (UPDATE,DELETE,INSERT) 操作,要分批多次进行操作

+### 超 100 万行的批量写 (UPDATE、DELETE、INSERT) 操作,要分批多次进行操作

**大批量操作可能会造成严重的主从延迟**

-主从环境中,大批量操作可能会造成严重的主从延迟,大批量的写操作一般都需要执行一定长的时间,而只有当主库上执行完成后,才会在其他从库上执行,所以会造成主库与从库长时间的延迟情况

+主从环境中,大批量操作可能会造成严重的主从延迟,大批量的写操作一般都需要执行一定长的时间,而只有当主库上执行完成后,才会在其他从库上执行,所以会造成主库与从库长时间的延迟情况。

**binlog 日志为 row 格式时会产生大量的日志**

-大批量写操作会产生大量日志,特别是对于 row 格式二进制数据而言,由于在 row 格式中会记录每一行数据的修改,我们一次修改的数据越多,产生的日志量也就会越多,日志的传输和恢复所需要的时间也就越长,这也是造成主从延迟的一个原因

+大批量写操作会产生大量日志,特别是对于 row 格式二进制数据而言,由于在 row 格式中会记录每一行数据的修改,我们一次修改的数据越多,产生的日志量也就会越多,日志的传输和恢复所需要的时间也就越长,这也是造成主从延迟的一个原因。

**避免产生大事务操作**

大批量修改数据,一定是在一个事务中进行的,这就会造成表中大批量数据进行锁定,从而导致大量的阻塞,阻塞会对 MySQL 的性能产生非常大的影响。

-特别是长时间的阻塞会占满所有数据库的可用连接,这会使生产环境中的其他应用无法连接到数据库,因此一定要注意大批量写操作要进行分批

+特别是长时间的阻塞会占满所有数据库的可用连接,这会使生产环境中的其他应用无法连接到数据库,因此一定要注意大批量写操作要进行分批。

### 对于大表使用 pt-online-schema-change 修改表结构

-- 避免大表修改产生的主从延迟

-- 避免在对表字段进行修改时进行锁表

+- 避免大表修改产生的主从延迟。

+- 避免在对表字段进行修改时进行锁表。

对大表数据结构的修改一定要谨慎,会造成严重的锁表操作,尤其是生产环境,是不能容忍的。

@@ -373,13 +373,13 @@ pt-online-schema-change 它会首先建立一个与原表结构相同的新表

### 禁止为程序使用的账号赋予 super 权限

-- 当达到最大连接数限制时,还运行 1 个有 super 权限的用户连接

-- super 权限只能留给 DBA 处理问题的账号使用

+- 当达到最大连接数限制时,还运行 1 个有 super 权限的用户连接。

+- super 权限只能留给 DBA 处理问题的账号使用。

-### 对于程序连接数据库账号,遵循权限最小原则

+### 对于程序连接数据库账号,遵循权限最小原则

-- 程序使用数据库账号只能在一个 DB 下使用,不准跨库

-- 程序使用的账号原则上不准有 drop 权限

+- 程序使用数据库账号只能在一个 DB 下使用,不准跨库。

+- 程序使用的账号原则上不准有 drop 权限。

## 推荐阅读

diff --git a/docs/database/mysql/mysql-index.md b/docs/database/mysql/mysql-index.md

index a842db8453e..d035d4729f1 100644

--- a/docs/database/mysql/mysql-index.md

+++ b/docs/database/mysql/mysql-index.md

@@ -5,7 +5,7 @@ tag:

- MySQL

---

-> 感谢[WT-AHA](https://github.com/WT-AHA)对本文的完善,相关 PR:https://github.com/Snailclimb/JavaGuide/pull/1648 。

+> 感谢[WT-AHA](https://github.com/WT-AHA)对本文的完善,相关 PR: 。

但凡经历过几场面试的小伙伴,应该都清楚,数据库索引这个知识点在面试中出现的频率高到离谱。

@@ -15,31 +15,37 @@ tag:

**索引是一种用于快速查询和检索数据的数据结构,其本质可以看成是一种排序好的数据结构。**

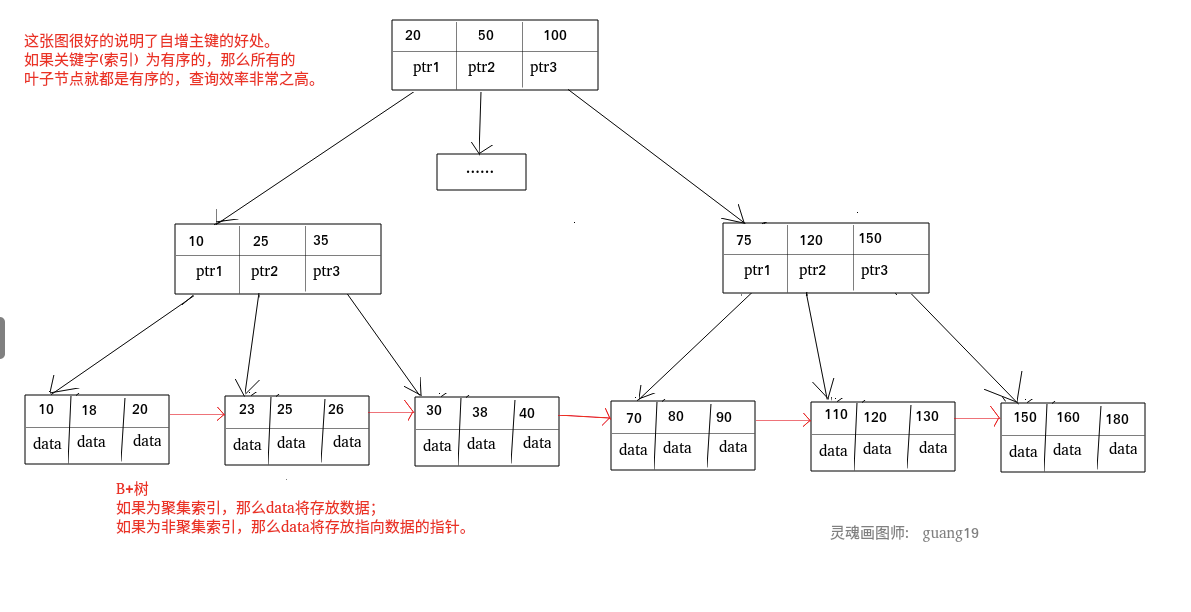

-索引的作用就相当于书的目录。打个比方: 我们在查字典的时候,如果没有目录,那我们就只能一页一页的去找我们需要查的那个字,速度很慢。如果有目录了,我们只需要先去目录里查找字的位置,然后直接翻到那一页就行了。

+索引的作用就相当于书的目录。打个比方:我们在查字典的时候,如果没有目录,那我们就只能一页一页地去找我们需要查的那个字,速度很慢;如果有目录了,我们只需要先去目录里查找字的位置,然后直接翻到那一页就行了。

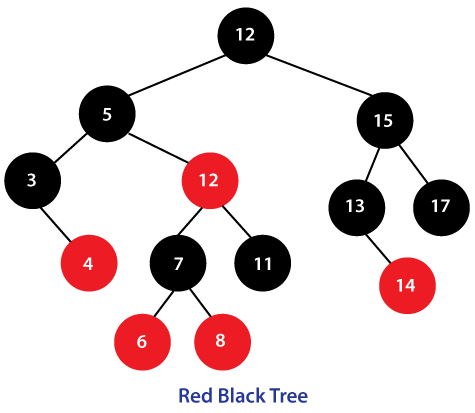

-索引底层数据结构存在很多种类型,常见的索引结构有: B 树, B+树 和 Hash、红黑树。在 MySQL 中,无论是 Innodb 还是 MyIsam,都使用了 B+树作为索引结构。

+索引底层数据结构存在很多种类型,常见的索引结构有:B 树、 B+ 树 和 Hash、红黑树。在 MySQL 中,无论是 Innodb 还是 MyISAM,都使用了 B+ 树作为索引结构。

## 索引的优缺点

-**优点**:

+**索引的优点:**

-- 使用索引可以大大加快 数据的检索速度(大大减少检索的数据量), 这也是创建索引的最主要的原因。

-- 通过创建唯一性索引,可以保证数据库表中每一行数据的唯一性。

+1. **查询速度起飞 (主要目的)**:通过索引,数据库可以**大幅减少需要扫描的数据量**,直接定位到符合条件的记录,从而显著加快数据检索速度,减少磁盘 I/O 次数。

+2. **保证数据唯一性**:通过创建**唯一索引 (Unique Index)**,可以确保表中的某一列(或几列组合)的值是独一无二的,比如用户ID、邮箱等。主键本身就是一种唯一索引。

+3. **加速排序和分组**:如果查询中的 ORDER BY 或 GROUP BY 子句涉及的列建有索引,数据库往往可以直接利用索引已经排好序的特性,避免额外的排序操作,从而提升性能。

-**缺点**:

+**索引的缺点:**

+

+1. **创建和维护耗时**:创建索引本身需要时间,特别是对大表操作时。更重要的是,当对表中的数据进行**增、删、改 (DML操作)** 时,不仅要操作数据本身,相关的索引也必须动态更新和维护,这会**降低这些 DML 操作的执行效率**。

+2. **占用存储空间**:索引本质上也是一种数据结构,需要以物理文件(或内存结构)的形式存储,因此会**额外占用一定的磁盘空间**。索引越多、越大,占用的空间也就越多。

+3. **可能被误用或失效**:如果索引设计不当,或者查询语句写得不好,数据库优化器可能不会选择使用索引(或者选错索引),反而导致性能下降。

-- 创建索引和维护索引需要耗费许多时间。当对表中的数据进行增删改的时候,如果数据有索引,那么索引也需要动态的修改,会降低 SQL 执行效率。

-- 索引需要使用物理文件存储,也会耗费一定空间。

+**那么,用了索引就一定能提高查询性能吗?**

-但是,**使用索引一定能提高查询性能吗?**

+**不一定。** 大多数情况下,合理使用索引确实比全表扫描快得多。但也有例外:

-大多数情况下,索引查询都是比全表扫描要快的。但是如果数据库的数据量不大,那么使用索引也不一定能够带来很大提升。

+- **数据量太小**:如果表里的数据非常少(比如就几百条),全表扫描可能比通过索引查找更快,因为走索引本身也有开销。

+- **查询结果集占比过大**:如果要查询的数据占了整张表的大部分(比如超过20%-30%),优化器可能会认为全表扫描更划算,因为通过索引多次回表(随机I/O)的成本可能高于一次顺序的全表扫描。

+- **索引维护不当或统计信息过时**:导致优化器做出错误判断。

## 索引底层数据结构选型

### Hash 表

-哈希表是键值对的集合,通过键(key)即可快速取出对应的值(value),因此哈希表可以快速检索数据(接近 O(1))。

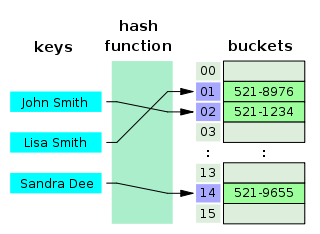

+哈希表是键值对的集合,通过键(key)即可快速取出对应的值(value),因此哈希表可以快速检索数据(接近 O(1))。

**为何能够通过 key 快速取出 value 呢?** 原因在于 **哈希算法**(也叫散列算法)。通过哈希算法,我们可以快速找到 key 对应的 index,找到了 index 也就找到了对应的 value。

@@ -50,7 +56,7 @@ index = hash % array_size

-但是!哈希算法有个 **Hash 冲突** 问题,也就是说多个不同的 key 最后得到的 index 相同。通常情况下,我们常用的解决办法是 **链地址法**。链地址法就是将哈希冲突数据存放在链表中。就比如 JDK1.8 之前 `HashMap` 就是通过链地址法来解决哈希冲突的。不过,JDK1.8 以后`HashMap`为了减少链表过长的时候搜索时间过长引入了红黑树。

+但是!哈希算法有个 **Hash 冲突** 问题,也就是说多个不同的 key 最后得到的 index 相同。通常情况下,我们常用的解决办法是 **链地址法**。链地址法就是将哈希冲突数据存放在链表中。就比如 JDK1.8 之前 `HashMap` 就是通过链地址法来解决哈希冲突的。不过,JDK1.8 以后`HashMap`为了提高链表过长时的搜索效率,引入了红黑树。

@@ -60,15 +66,15 @@ MySQL 的 InnoDB 存储引擎不直接支持常规的哈希索引,但是,Inn

既然哈希表这么快,**为什么 MySQL 没有使用其作为索引的数据结构呢?** 主要是因为 Hash 索引不支持顺序和范围查询。假如我们要对表中的数据进行排序或者进行范围查询,那 Hash 索引可就不行了。并且,每次 IO 只能取一个。

-试想一种情况:

+试想一种情况:

```java

SELECT * FROM tb1 WHERE id < 500;

```

-在这种范围查询中,优势非常大,直接遍历比 500 小的叶子节点就够了。而 Hash 索引是根据 hash 算法来定位的,难不成还要把 1 - 499 的数据,每个都进行一次 hash 计算来定位吗?这就是 Hash 最大的缺点了。

+在这种范围查询中,优势非常大,直接遍历比 500 小的叶子节点就够了。而 Hash 索引是根据 hash 算法来定位的,难不成还要把 1 - 499 的数据,每个都进行一次 hash 计算来定位吗?这就是 Hash 最大的缺点了。

-### 二叉查找树(BST)

+### 二叉查找树(BST)

二叉查找树(Binary Search Tree)是一种基于二叉树的数据结构,它具有以下特点:

@@ -76,7 +82,7 @@ SELECT * FROM tb1 WHERE id < 500;

2. 右子树所有节点的值均大于根节点的值。

3. 左右子树也分别为二叉查找树。

-当二叉查找树是平衡的时候,也就是树的每个节点的左右子树深度相差不超过 1 的时候,查询的时间复杂度为 O(log2(N)),具有比较高的效率。然而,当二叉查找树不平衡时,例如在最坏情况下(有序插入节点),树会退化成线性链表(也被称为斜树),导致查询效率急剧下降,时间复杂退化为 O(N)。

+当二叉查找树是平衡的时候,也就是树的每个节点的左右子树深度相差不超过 1 的时候,查询的时间复杂度为 O(log2(N)),具有比较高的效率。然而,当二叉查找树不平衡时,例如在最坏情况下(有序插入节点),树会退化成线性链表(也被称为斜树),导致查询效率急剧下降,时间复杂退化为 O(N)。

@@ -88,11 +94,11 @@ SELECT * FROM tb1 WHERE id < 500;

AVL 树是计算机科学中最早被发明的自平衡二叉查找树,它的名称来自于发明者 G.M. Adelson-Velsky 和 E.M. Landis 的名字缩写。AVL 树的特点是保证任何节点的左右子树高度之差不超过 1,因此也被称为高度平衡二叉树,它的查找、插入和删除在平均和最坏情况下的时间复杂度都是 O(logn)。

-

+

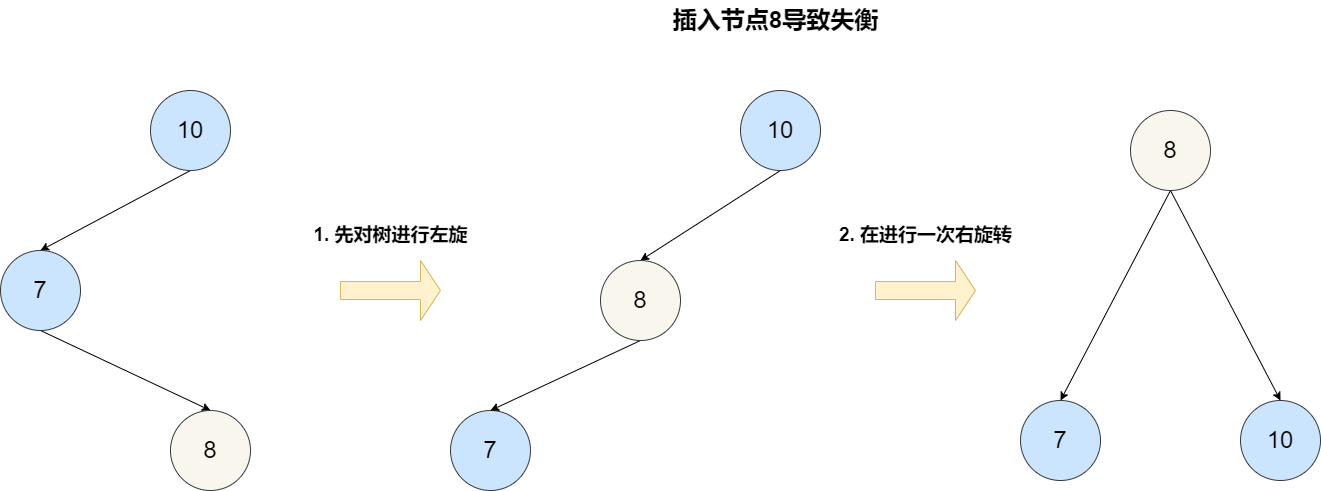

AVL 树采用了旋转操作来保持平衡。主要有四种旋转操作:LL 旋转、RR 旋转、LR 旋转和 RL 旋转。其中 LL 旋转和 RR 旋转分别用于处理左左和右右失衡,而 LR 旋转和 RL 旋转则用于处理左右和右左失衡。

-由于 AVL 树需要频繁地进行旋转操作来保持平衡,因此会有较大的计算开销进而降低了查询性能。并且, 在使用 AVL 树时,每个树节点仅存储一个数据,而每次进行磁盘 IO 时只能读取一个节点的数据,如果需要查询的数据分布在多个节点上,那么就需要进行多次磁盘 IO。 **磁盘 IO 是一项耗时的操作,在设计数据库索引时,我们需要优先考虑如何最大限度地减少磁盘 IO 操作的次数。**

+由于 AVL 树需要频繁地进行旋转操作来保持平衡,因此会有较大的计算开销进而降低了数据库写操作的性能。并且, 在使用 AVL 树时,每个树节点仅存储一个数据,而每次进行磁盘 IO 时只能读取一个节点的数据,如果需要查询的数据分布在多个节点上,那么就需要进行多次磁盘 IO。**磁盘 IO 是一项耗时的操作,在设计数据库索引时,我们需要优先考虑如何最大限度地减少磁盘 IO 操作的次数。**

实际应用中,AVL 树使用的并不多。

@@ -104,7 +110,7 @@ AVL 树采用了旋转操作来保持平衡。主要有四种旋转操作:LL

2. 根节点总是黑色的;

3. 每个叶子节点都是黑色的空节点(NIL 节点);

4. 如果节点是红色的,则它的子节点必须是黑色的(反之不一定);

-5. 从根节点到叶节点或空子节点的每条路径,必须包含相同数目的黑色节点(即相同的黑色高度)。

+5. 从任意节点到它的叶子节点或空子节点的每条路径,必须包含相同数目的黑色节点(即相同的黑色高度)。

@@ -112,26 +118,26 @@ AVL 树采用了旋转操作来保持平衡。主要有四种旋转操作:LL

**红黑树的应用还是比较广泛的,TreeMap、TreeSet 以及 JDK1.8 的 HashMap 底层都用到了红黑树。对于数据在内存中的这种情况来说,红黑树的表现是非常优异的。**

-### B 树& B+树

+### B 树& B+ 树

-B 树也称 B-树,全称为 **多路平衡查找树** ,B+ 树是 B 树的一种变体。B 树和 B+树中的 B 是 `Balanced` (平衡)的意思。

+B 树也称 B- 树,全称为 **多路平衡查找树**,B+ 树是 B 树的一种变体。B 树和 B+ 树中的 B 是 `Balanced`(平衡)的意思。

目前大部分数据库系统及文件系统都采用 B-Tree 或其变种 B+Tree 作为索引结构。

-**B 树& B+树两者有何异同呢?**

+**B 树& B+ 树两者有何异同呢?**

-- B 树的所有节点既存放键(key) 也存放数据(data),而 B+树只有叶子节点存放 key 和 data,其他内节点只存放 key。

-- B 树的叶子节点都是独立的;B+树的叶子节点有一条引用链指向与它相邻的叶子节点。

-- B 树的检索的过程相当于对范围内的每个节点的关键字做二分查找,可能还没有到达叶子节点,检索就结束了。而 B+树的检索效率就很稳定了,任何查找都是从根节点到叶子节点的过程,叶子节点的顺序检索很明显。

-- 在 B 树中进行范围查询时,首先找到要查找的下限,然后对 B 树进行中序遍历,直到找到查找的上限;而 B+树的范围查询,只需要对链表进行遍历即可。

+- B 树的所有节点既存放键(key)也存放数据(data),而 B+ 树只有叶子节点存放 key 和 data,其他内节点只存放 key。

+- B 树的叶子节点都是独立的;B+ 树的叶子节点有一条引用链指向与它相邻的叶子节点。

+- B 树的检索的过程相当于对范围内的每个节点的关键字做二分查找,可能还没有到达叶子节点,检索就结束了。而 B+ 树的检索效率就很稳定了,任何查找都是从根节点到叶子节点的过程,叶子节点的顺序检索很明显。

+- 在 B 树中进行范围查询时,首先找到要查找的下限,然后对 B 树进行中序遍历,直到找到查找的上限;而 B+ 树的范围查询,只需要对链表进行遍历即可。

-综上,B+树与 B 树相比,具备更少的 IO 次数、更稳定的查询效率和更适于范围查询这些优势。

+综上,B+ 树与 B 树相比,具备更少的 IO 次数、更稳定的查询效率和更适于范围查询这些优势。

在 MySQL 中,MyISAM 引擎和 InnoDB 引擎都是使用 B+Tree 作为索引结构,但是,两者的实现方式不太一样。(下面的内容整理自《Java 工程师修炼之道》)

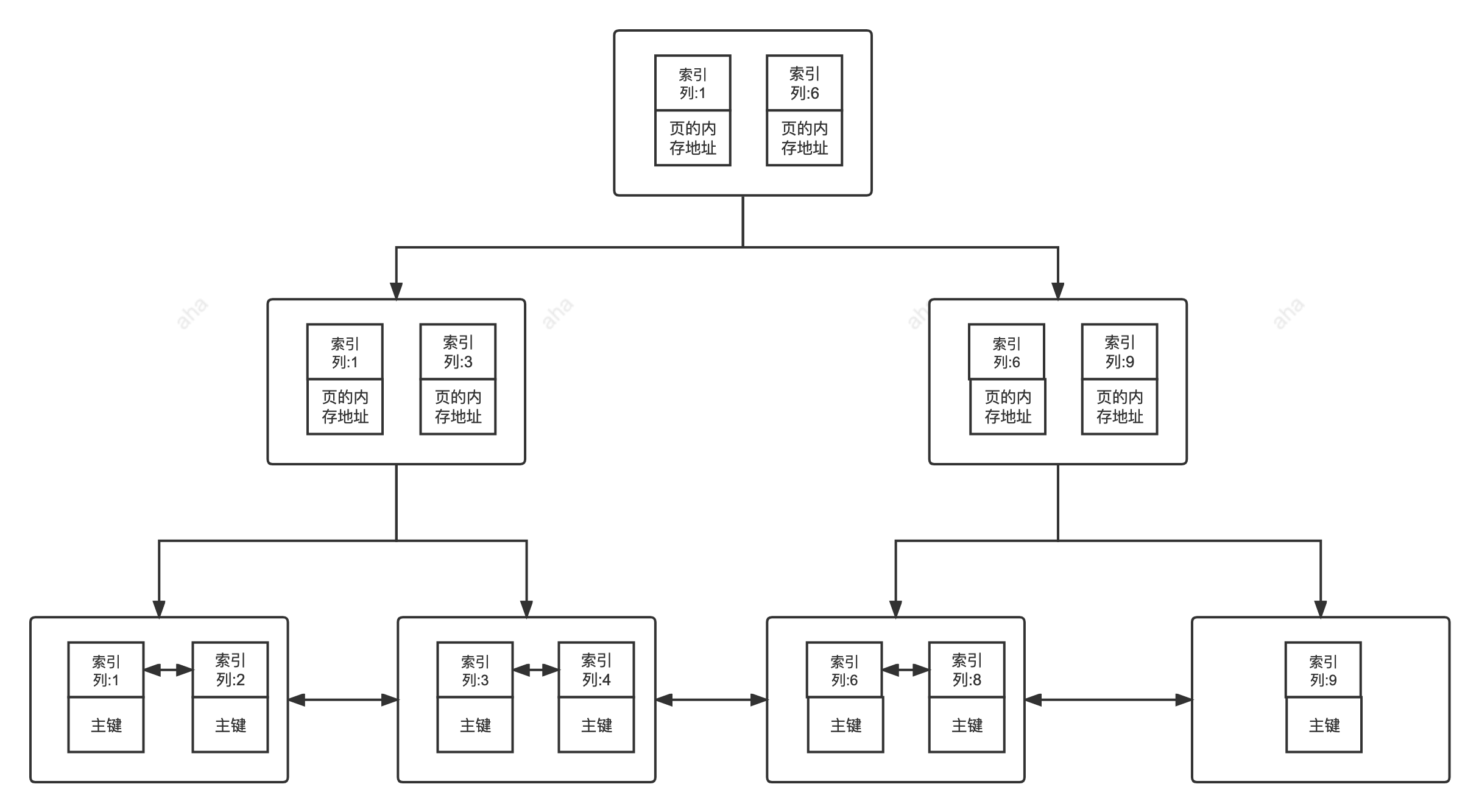

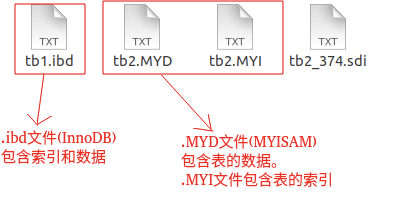

> MyISAM 引擎中,B+Tree 叶节点的 data 域存放的是数据记录的地址。在索引检索的时候,首先按照 B+Tree 搜索算法搜索索引,如果指定的 Key 存在,则取出其 data 域的值,然后以 data 域的值为地址读取相应的数据记录。这被称为“**非聚簇索引(非聚集索引)**”。

>

-> InnoDB 引擎中,其数据文件本身就是索引文件。相比 MyISAM,索引文件和数据文件是分离的,其表数据文件本身就是按 B+Tree 组织的一个索引结构,树的叶节点 data 域保存了完整的数据记录。这个索引的 key 是数据表的主键,因此 InnoDB 表数据文件本身就是主索引。这被称为“**聚簇索引(聚集索引)**”,而其余的索引都作为 **辅助索引** ,辅助索引的 data 域存储相应记录主键的值而不是地址,这也是和 MyISAM 不同的地方。在根据主索引搜索时,直接找到 key 所在的节点即可取出数据;在根据辅助索引查找时,则需要先取出主键的值,再走一遍主索引。 因此,在设计表的时候,不建议使用过长的字段作为主键,也不建议使用非单调的字段作为主键,这样会造成主索引频繁分裂。

+> InnoDB 引擎中,其数据文件本身就是索引文件。相比 MyISAM,索引文件和数据文件是分离的,其表数据文件本身就是按 B+Tree 组织的一个索引结构,树的叶节点 data 域保存了完整的数据记录。这个索引的 key 是数据表的主键,因此 InnoDB 表数据文件本身就是主索引。这被称为“**聚簇索引(聚集索引)**”,而其余的索引都作为 **辅助索引**,辅助索引的 data 域存储相应记录主键的值而不是地址,这也是和 MyISAM 不同的地方。在根据主索引搜索时,直接找到 key 所在的节点即可取出数据;在根据辅助索引查找时,则需要先取出主键的值,再走一遍主索引。 因此,在设计表的时候,不建议使用过长的字段作为主键,也不建议使用非单调的字段作为主键,这样会造成主索引频繁分裂。

## 索引类型总结

@@ -140,12 +146,12 @@ B 树也称 B-树,全称为 **多路平衡查找树** ,B+ 树是 B 树的一

- BTree 索引:MySQL 里默认和最常用的索引类型。只有叶子节点存储 value,非叶子节点只有指针和 key。存储引擎 MyISAM 和 InnoDB 实现 BTree 索引都是使用 B+Tree,但二者实现方式不一样(前面已经介绍了)。

- 哈希索引:类似键值对的形式,一次即可定位。

- RTree 索引:一般不会使用,仅支持 geometry 数据类型,优势在于范围查找,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

-- 全文索引:对文本的内容进行分词,进行搜索。目前只有 `CHAR`、`VARCHAR` ,`TEXT` 列上可以创建全文索引。一般不会使用,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

+- 全文索引:对文本的内容进行分词,进行搜索。目前只有 `CHAR`、`VARCHAR`、`TEXT` 列上可以创建全文索引。一般不会使用,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

按照底层存储方式角度划分: