NAS(ネットワークHDD)の選び方

「NAS(ネットワークHDD)って外付けHDDと何が違うの?」「どういう機能があると便利?」「購入する前に注意すべきポイントは?」など、「NAS(ネットワークHDD)」を選ぶ際のお悩みや疑問を解決できるのが選び方ガイドです。NAS選びに必要な基礎知識や選び方のポイント、用語解説をしっかりチェックして、自分の用途にピッタリな製品を選びましょう。

2023/6/12 更新

目次

NAS(ネットワークHDD)とは?

「NAS」(ネットワークHDD、以下NAS)とは、「Network Attached Storage(ネットワーク アタッチド ストレージ)」の略で、ネットワーク上に設置するファイルサーバー(ファイルサービス専用のコンピュータ)のこと。接続した機器としかデータのやり取りができない外付けHDDとは異なり、ネットワークを経由してNASに保存したファイルの編集や保存、共有を行うことができるのが特徴です。

NASと外付けHDDとの主な違い

| NAS | 外付けHDD | |

|---|---|---|

| 接続方法 | ネットワーク(LAN)接続 | USB接続が主流 (eSATAやThunderbolt接続の製品もアリ) |

| データ転送速度 | 125MB/s(1GbE)〜1.25GB/s(10GbE) | 625MB/s(USB 3.0)〜1.25GB/s(USB 3.1 Gen 2) |

| アクセスできる機器 | PCやスマホ・タブレットなど | 接続した機器のみ |

| アクセスできる人数 | 複数人が同時にアクセス可能 | 自分のみ |

| データへのアクセス | ネットワーク経由で どこからでもアクセス可能 |

外出先で利用するには 外付けHDDを持ち運ぶ必要がある |

| データ共有 | 簡単に共有設定が可能 | 接続したPCのネットワークを経由する必要がある |

外付けHDDとはココが違う! NASでできる3つの機能

ネットワークに接続することで複数台のデバイスでデータを共有したり、外出先からアクセスしたりできるNAS。ここでは、NASでできる3つの機能を紹介します。

1. ファイルやデータの「共有」

NASでは、書類や音楽、動画など、あらゆるファイルを「共有」することができます。職場の書類はもちろん、家族で写真を共有するなど、家庭でも便利に利用できます。また、Wi-Fi対応のNASなら無線接続できるので、どこからでも気軽にアクセスすることができます。

2. データの安全性向上や読み書き速度を高速化する「RAID」

複数台のHDDを搭載したNASは、複数のHDDをひとつのドライブのように認識・表示させる「RAID」に対応しています。それにより、複数のHDDに同じデータを書き込んで対障害性を高めたり、複数のHDDに分散してデータを書き込んで読み書き速度の高速化を図ったりすることで、パソコンの利便性を向上させることができます。

3. 外出先から自宅や職場のNASにアクセスできる「リモートアクセス」

「リモートアクセス」に対応したモデルなら、インターネットやモバイルデータ通信回線を経由して、外出先から自宅や職場に設置したNASにアクセスすることができます。たとえば、外出先でスマホから自宅のNASに保存した写真を友だちに見せたり、取引先での商談中に職場のNASから書類をダウンロードしたりすることが可能です。

選び方のポイント

NASには、ストレージ(HDD/SSD)をあらかじめ搭載した「完成品」モデルと、別途購入して自分で組み立てる「NASキット」モデルがあります。また製品によっては、複数のHDDを搭載することでHDD故障時にデータの復旧やアクセスを可能にするRAID機能や、著作権保護のかかった動画や音楽コンテンツをネットワーク経由で再生できるマルチメディア機能に対応しています。しっかりチェックして、自分の用途にピッタリな製品を選びましょう。

ストレージ(HDD/SSD)の有無で選ぶ

「完成品」モデルと「NASキット」モデルには、それぞれ製品の価格やセッティングの手軽さ、拡張性などにおいてメリット・デメリットがあるので、自分の用途にあったモデルを選択しましょう。一般的に、手軽さに優れるのが「完成品」、拡張性や柔軟性で優位なのが「NASキット」です。

「完成品」と「NASキット」のメリット・デメリット

| 「完成品」 | 「NASキット」 | |

|---|---|---|

| 導入の手間 | 購入後、すぐに使用可能 | HDDの組み込みや設定を自分で行う必要がある |

| 初期費用 | HDDが搭載されているため、本体代のみ | HDDを別途用意する必要がある |

| 拡張性や機能 | 乏しい | アプリの追加やHDDの交換が可能 |

| SSDへの対応 | 一部のモデルが対応 | 多くのモデルが対応 |

RAID機能で選ぶ

「RAID」とは、複数台のHDDを組み合わせることで、対障害性を高めたり、読み書きの速度を向上させる仕組みのことです。RAIDには、仕組みによってRAID0〜RAID6までのレベル(規格)が設定されていますが、ここでは主に使用されている「RAID0」、「RAID1」、「RAID5」、「RAID6」の4つについて解説します。

主に使用されている「RAID」のレベルと特徴

| 特徴 | 耐障害性 | 読み書き速度 | 必要なHDDの台数 | |

|---|---|---|---|---|

| RAID0 | 読み書き速度が向上 使用可能な容量は、RAID0を構成したHDDの台数分 |

2台以上 | ||

| RAID1 | 耐障害性に優れる 使用可能な容量は、何台のHDDで構成してもHDD1台分 |

2台以上 | ||

| RAID5 | 耐障害性と読み書き速度の向上を両立したレベル 使用可能な容量は、RAID5を構成したHDDの台数-1台分 |

3台以上 | ||

| RAID6 | RAID5より耐障害性に優れるレベル 使用可能な容量は、RAID6を構成したHDDの台数-2台分 |

4台以上 |

RAID0

複数台のHDDにデータを分散して保存することで読み書きの速度を向上させるレベルで、「ストライピング」とも呼ばれます。高速化できるメリットはあるものの、1台のHDDが故障すると全データが失われてしまうため、ほかのRAIDレベルと比較するとデータ消失リスクが高めです。そのため、後述する「RAID1」や「RAID5」と組み合わせることで、読み書き速度の向上と対障害性を両立させることができる「RAID10」や「RAID50」として使用されることが多いレベルです。

RAID1

同じデータを複数台のHDDへ書き込むことにより、1台が故障した際にもう1台からデータを復旧することができるレベルで、「ミラーリング」とも呼ばれます。複数台のHDDに同じデータを保存するため、利用できるHDDの容量は半分以下となる点と、誤ってデータの上書きや消去をしてしまうとすべてのHDDからデータが消失してしまう点には注意が必要です。また、4台以上(偶数台)のHDDが必要になりますが、「RAID0」と組み合わせて速度・容量・耐障害性の向上を図る「RAID10」という構成も可能です。

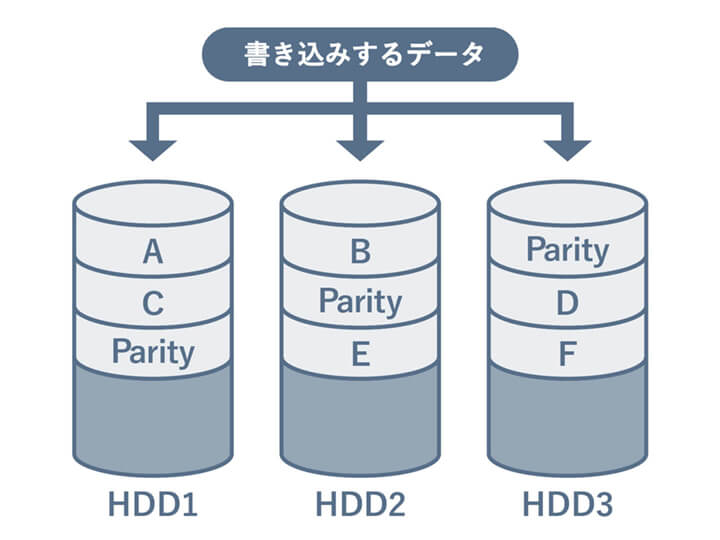

RAID5

「RAID0」と同じく、複数のHDDにデータを分散して書き込むことで読み書きの速度を向上させながら、「パリティ」(誤り訂正符号)も同時に記録するレベルです。「RAID5」を構成するHDDのどれか1台が故障しても、残りのHDDのデータと「パリティ」から完全なデータを生成して復旧することが可能です。また、6台以上(偶数台)のHDDが必要になりますが、さらに読み書きの速度を向上させる「RAID50」や、HDD3台までの同時故障に耐えられる「RAID51」構成も可能です。

RAID6

「RAID5」と同様にデータを分散して書き込みつつ、「パリティ」を二重に記録するレベルです。「RAID5」よりも耐障害性に優れており、「RAID6」を構成する2台のHDDが同時に故障してもデータを復旧することが可能ですが、4台以上のHDDが必要です。また、8台以上(偶数台)のHDDを用意することで、「RAID0」と組み合わせて読み書きの速度を向上させる「RAID60」や「RAID1」と組み合わせてHDD5台までの同時故障に耐えられる「RAID61」構成も可能です。

マルチメディア機能で選ぶ

ほとんどのNASは、動画や音楽、写真などのファイルを、テレビやパソコン、スマホなどに配信するマルチメディア機能を備えていますが、対応している方式によって利用できるファイルや配信できる範囲が異なります。ここでは、マルチメディア機能の種類と特徴について解説します。

DLNA

パソコンやスマートフォン、デジタル家電などでマルチメディアファイルを共有するガイドラインです。受信機器やパソコン・スマホのアプリがDLNAに対応していれば、ホームネットワーク内で動画や音楽などを再生することができます。

DTCP-IP

動画や音楽などのデジタルコンテンツの著作権を保護する技術です。地デジ放送などの保存やダビング、ホームネットワーク内で再生ができるのはDTCP-IPに対応したNASだけなので、これらの用途で使用する場合は購入前に必ず確認しましょう。

DTCP+

DTCP-IPを拡張した規格です。「DTCP+」対応のNASなら、ホームネットワーク内だけでなくインターネットを経由して外出先から著作権保護コンテンツ(録画したテレビ番組など)を再生することができますが、対応製品は少なめです。

関連記事

NAS(ネットワークHDD)の主なメーカー

バッファロー(BUFFALO)

パソコン用のメモリやストレージ、キーボード・マウスなどを販売する愛知県名古屋市のパソコン周辺機器メーカーです。NASは完成品のみで、同社が展開する「LinkStation」シリーズはHDD1台構成のシンプルなモデルから、録画したテレビ番組を外出先で楽しめるDTCP+対応モデル、2.5GbE LAN対応のハイエンドモデルまで、豊富なラインアップを取りそろえています。

Synology(シノロジー)

NASを専門に手がける台湾のメーカーです。デスクトップモデルの「DiskStation」シリーズから、ラックマウントモデルの「RackStation」シリーズ、エンタープライズ向けモデルの「FlashStation」シリーズまで、専業メーカーならではのラインアップが魅力。また、独自のNAS用OS「DiskStation Manager」(DSM)を採用しており、カスタマイズ性の高さも大きな特徴です。

IODATA(アイ・オー・データ)

石川県金沢市に本社を置く、PC周辺機器の老舗メーカーです。NASは完成品のみで、パソコン・スマホユーザー向けの「LANDISK」シリーズやテレビ録画ユーザー向けの「RECBOX」シリーズのほか、ネットワークオーディオ向けのハイエンドモデル「fidata」とエントリーモデル「Soundgenic」をラインアップ。さらに、10GbE対応の法人・企業向けモデルも展開しています。

QNAP(キューナップ)

機能やスペックについてもっと詳しく

ここでは、NASを選ぶ際に知っておくと役立つスペックについて個別に解説。しっかりチェックして、自分の用途にピッタリな製品を選びましょう。

ドライブベイ数

ドライブベイとは、NAS本体に用意されたHDDを設置するスペースのことです。1台のHDDでは収まりきらない大量のデータを保存したり、「RAID」機能を利用したりする場合、複数台のHDDを搭載できるドライブベイが必要となります。購入前に、自分の用途に必要なドライブベイ数(完成品を購入する場合は、搭載するHDDの台数と容量)をしっかり確認しておきましょう。

ドライブベイ数で製品を選ぶ

HDD容量

完成品を購入する場合は、自分の用途に必要なHDD容量の製品を選びましょう。搭載するドライブベイの数にもよりますが、2021年現在は容量2〜8TBの製品が主流となっています。HDD別売のNASキットの場合は、好みの容量のHDDを選べばOKです。

HDD容量で製品を選ぶ

LAN速度

NAS上のデータの読み書き速度は、LAN速度に大きく影響を受けます。一般的なパソコンやNASに搭載されている「1GbE」LANポートのデータ転送速度は1Gb/s(125MB/s)で、USB 3.0接続の外付けHDDの5Gb/s(625MB/s)の1/5程度となっています。そのため、ひんぱんにデータの読み書きを行う場合は、より高速なデータ転送速度2.5Gb/s(312MB/s)の「2.5GbE」や、10Gb/s(1.25GB/s)の「10GbE」に対応したNASを選ぶといいでしょう。なお、「2.5GbE」や「10GbE」に対応したNASを利用するには、パソコンのLANポートやLANケーブルなどをすべて対応製品でそろえる必要があります。

LAN速度で製品を選ぶ

SSD対応

多くのNASキットや、完成品の一部モデルでは、HDDの代わりにSSDを搭載することが可能です。SSDはHDDよりも振動や衝撃に強いため、NASの設置場所をひんぱんに変えたり、建築現場の事務所といった振動や衝撃を受けやすい場所に設置したりする場合は、SSDに対応したモデルを選ぶといいでしょう。

オーディオ用

NAS内の音楽ファイルをさまざまな機器で再生できる「ネットワークオーディオ」機能に特化し、より高音質なサウンドを実現したモデルです。オーディオ用にカスタマイズしたメディアサーバー機能搭載のエントリーモデルから、高級オーディオ機器で採用されるパーツを採用したハイエンドモデルまで、さまざまな製品がラインアップされています。

よくある質問と回答集

付属アプリの手順に従っていくだけで簡単に設定できます。

どのメーカーの製品にも、設定をサポートしてくれるソフトが付属しています。アプリの手順に従っていけば、簡単に設定を行うことが可能です。また、最近は専用のスマホアプリから設定できる製品も販売されています。

ほとんどのNASキットは、ドライブベイにHDDやSSDを差し込むだけで簡単に接続できます。

工具が不要のモデルも多く、初心者でも簡単に組み立てが可能です。

好みの組み合わせでOKですが、RAIDを利用する場合は注意が必要です。

RAIDを利用する場合は、すべてのHDD/SSDが同じ容量で、同一型番のものが望ましいとされています。

NASに対応したスマホ用アプリをインストールすることで、ファイルにアクセスすることができます。

スマホ用アプリを利用すれば、NASに保存されている音楽や動画ファイルを再生したり、外出先から友だちに写真ファイルを見せたりすることが可能です。

自分だけのオンラインストレージを持つことができます

オンラインストレージの場合、トラブルやメンテナンスによるサービスの一時的な停止やデータロスト、運用会社のサービス停止によって利用できなる可能性があります。いっぽうNASは自分で機材を購入して運用するため、すべてを自分で管理することができます。ただし、災害や故障時の対応などは自分で行う必要がありますが、「自分で管理できる方が安心」という方は、NASの導入を検討してもいいでしょう。

用語集

DAS(ダス)

「Direct-Attached Storage」(ダイレクト・アタッチド・ストレージ)の略で、パソコンに直接接続する外付けHDDやSSDのことです。あまり一般的な名称ではありませんが、NASと区別するために使用されることがあります。

SAN(サン)

「Storage Area Network」(ストレージ・エリア・ネットワーク)の略で、複数のコンピュータとストレージ(HDDやSSD、磁気テープなど)の間を結ぶ、業務向けの高速ネットワークのことです。NASとは異なり、ネットワーク(LAN)とは切り離されて独立運用されるため、ネットワーク(LAN)側の機器や回線に負荷をかけずに大規模なストレージを構築することができるのが特徴です。

ハードディスク・HDD(3.5インチ)

ハードディスク・HDD(3.5インチ) SSD

SSD 外付けHDD

外付けHDD デスクトップパソコン

デスクトップパソコン ノートパソコン

ノートパソコン