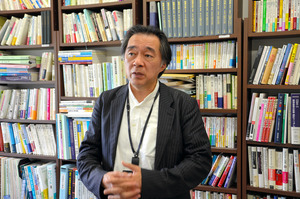

「不要不急」が奪った支え コロナ禍の心、東畑開人さん

最近よく、コロナ禍で心はどう変わったのかと聞かれる。だけど、歯切れよく答えることができない。というのも、心を語ろうとすると、どうしてもケース・バイ・ケースになってしまうからだ。

ステイホーム。社会を停止させるから、家にいてくれ。私たちはそう言われた。そのとき、ある家では心が損なわれた。24時間一緒にいる生活で、緊張と不満が高まり、互いが敵に見えた。その結果、痛ましい暴力が生じた。コロナDVのことだ。

一方で、心が再生した家もある。ありあまる時間の中で数年ぶりにトランプをしたのだ。ババ抜きは思いがけず楽しかった。すると、じっくり話ができるようになった。その時間が、よくわからなくなりかけていた互いのことを、再び結び付けた。

同じコロナ禍が異なる体験になる。ケース・バイ・ケースなのだ。だから、どの心を語れば時代を語ったことになるのかわからない。心理士は時代を語るのに向いていない。

ロールシャッハ・テストという心理テストがある。インクのしみが何に見えるかを答えてもらう検査だ。想像しにくければ、雲でもいい。ベランダに出て、空を見上げてほしい。そこに浮かぶ雲はあなたには大きな牛に見えるかもしれないけど、私は切れ端のところを見て小さなイチゴというかもしれない。ここに、

全体から世界を捉える心と、細部から世界を捉える心の違いが現れる。

同じ雲が違って見える。かつて心理学者の河合隼雄が「個別性」と呼び、心のケアの原理としたのはこれだ。ケース・バイ・ケースを見ようとするときにだけ、心は見える。

ババ抜きが心を再生させたのは、遊びが互いの個別性を実感させたからだろう。ジョーカーがまわってきたときの何げないそぶりや勝ち負けの悔しがり方と喜び方。そういうところに現れる「その人らしさ」が、互いの心を再発見させる。

暴力が生じた家で起きたのは…