接続料が安くなると、通話料も安くなるのか──ドコモ、接続ルールの見直しに関する説明会(1/2 ページ)

総務省が「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」と題して広く提案を募集し、2009年2月24日に検討課題を情報通信審議会に対し諮問したことから、通信事業者間の接続料金やプラットフォームのあり方などについての議論が始まった。

情報通信審議会の電気通信事業政策部会と接続政策委員会では、この諮問を受けて、

- モバイル市場の公正競争環境の整備

- 固定ブロードバンド市場の公正競争環境の整備

- 通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入促進のための公正競争環境の整備

- 固定通信と移動通信の融合時代等における接続ルールのあり方

について検討が行われており、去る3月6日には、NTTドコモやKDDI、イー・モバイルの代表者が出席して、接続料などに関するヒアリングが行われた。

接続料が見直されれば、携帯電話の通話料の値下げにつながる可能性もあることから、「携帯の料金が見直される」という論調の報道があったのは記憶に新しい。だが、果たして単純に「接続料の見直し」イコール「携帯料金の見直し」になるのだろうか。

NTTドコモの企画調整室長、古川浩司氏は、3月11日に開催した記者説明会で、ドコモの現状と現在の接続料に対するドコモの考え方を表明した。

接続料とは何の料金なのか

本題に入る前に、接続料(アクセスチャージ)というものがそもそもどんな料金なのか、説明しておく必要があるだろう。

接続料とは、異なる電気通信事業者(電話サービスの提供者)間での通話に対して発生する、他社のネットワークの利用料のことだ。この料金は、電話の通話料が「エンドエンド料金」という方式で設定されているために存在する。エンドエンド料金とは、発信から着信までにかかる費用をすべて含めて、発信側の事業者が決める料金のこと。日本では、自網内(例えばドコモからドコモ)での通話と、他社網(例えばドコモからau)への通話では、かかるコストは異なるが、ユーザーの利便性に配慮して、均一の通話料となっている。これは通信事業者がエンドエンド料金として通話料を設定しているからこそ実現できるものだ。

ちなみに米国や香港では、「ぶつ切り料金」と呼ばれる方式を採用している。この方式では、ほかの事業者に対する接続料は設定しておらず、自社のネットワークに関連する部分のコストのみをユーザーの利用料に課す。米国などで、電話の着信に対して課金されるのはこのためだ。

また、情報通信審議会では「ビル&キープ」方式も検討している。この方式は、通信事業者が個別にユーザーに対して通話料を設定することでコストをまかない、接続料についてはお互いさまと考えて支払いはしない、というもの。ビル&キープ方式を採用すると、現状接続料を多く支払っている事業者にとっては負担減になる一方、接続料を多く受け取っている事業者にとっては収入減につながる。

ドコモの接続料算出基準は

では、ドコモの接続料はどのように算出されているのだろうか。

ドコモとKDDIの接続料は、電気通信事業法により「適正な原価に適正な利潤を上乗せしたもの」であることが定められている。そのためドコモでは前年度の損益費用の合計から接続料算定の対象とすべきコストを割り出し、単価をはじき出している。

具体的には、2008年度の接続料金(区域内0.16円/秒、区域外0.18円/秒)は以下のように算出された。

- 2007年度の合計損益費用から、音声電話の営業費用を抽出(データ通信や衛星電話、IP電話などの費用を除外)

- 音声電話の営業費用からネットワークにかかるコストを抽出(工事料や付加機能使用料を除外)

- 契約数に連動するコストと、トラフィックに連動するコストを分離(基本料金などで請求すべきコストを除外)

- 接続料の対象とならないコストを除外し、レートベース方式に基づいて算定した報酬を足して、接続料算定対象コストとし、発着全トラフィックで除算

なお、2009年度の接続料については、2008年4月に定められた「電気通信事業における販売奨励金の会計上の取扱いに関する運用ガイドライン」で、端末販売奨励金を電気通信事業の費用ではなく、付帯事業の費用に計上することが定められたため、接続料はさらに低減される見込みだ。

ドコモの接続料は、電気通信事業法に定められているとおり、原価を明確に算出して適正な利潤を上乗せした価格となっているという。なお2008年4月から、端末の販売奨励金は付帯事業の費用に計上されることになったため、2009年度の接続料はさらに低減される見込み

ドコモの接続料は、電気通信事業法に定められているとおり、原価を明確に算出して適正な利潤を上乗せした価格となっているという。なお2008年4月から、端末の販売奨励金は付帯事業の費用に計上されることになったため、2009年度の接続料はさらに低減される見込みキャリア間で広がる接続料の価格差

ドコモが年々接続料を下げ、2007年度から2009年度にかけては、会計方法の変更も手伝って25%も値下げするのに対し、他社の接続料金はどうなっているかというと、「年々価格差が開いてきている」(古川氏)という。

ドコモが公開した、接続料の推移のグラフを見ると、2000年度から接続料の差が徐々に開いていることが分かる。2008年度には最大で3割近い差がある。ドコモの接続料を100として他社の接続料を並べると、2007年度でKDDIが108、ソフトバンクモバイルが120になるという。2008年度の見込み数値では、KDDIが111、ソフトバンクモバイルは128になると予想している。

古川氏は「接続料の格差はどんどん拡大している。この状態が続くようなら、結果として一律のユーザー料金設定を維持することも困難になってくる可能性がある」と懸念を表明した。

「接続料は、本来着信側がどの事業者かによって異なる。とはいえ、お客様は電話番号を見ても相手がどの事業者と契約しているか判別することはできない。そのため、ユーザーの料金はどこに電話をかけても同じ金額とするのが、利便性を考える上で筋であると考えている。だが、接続料の差が大きくなりすぎると、キャリア別の料金を設定する必要も出てくるかもしれない。それはユーザーの利便性を損なうことにもつながる」(古川氏)

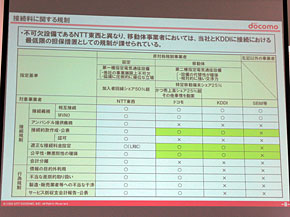

左はドコモが作成した携帯電話事業者各社の接続料の推移。実線が区域内(地域をまたがない通話)、点線が区域外(地域をまたぐ通話)に対する接続料。右はドコモとKDDIに課されている第二種指定電気通信設備に対する規制(ドミナント規制とも呼ばれる)。KDDIには接続規制が、ドコモには接続規制に加えて行為規制も行われている

左はドコモが作成した携帯電話事業者各社の接続料の推移。実線が区域内(地域をまたがない通話)、点線が区域外(地域をまたぐ通話)に対する接続料。右はドコモとKDDIに課されている第二種指定電気通信設備に対する規制(ドミナント規制とも呼ばれる)。KDDIには接続規制が、ドコモには接続規制に加えて行為規制も行われているドコモが、こうした価格差が生まれる原因と考えているのが、日本独特の非対称的な規制だ。電気通信事業法では、特定移動端末シェアが25%を超えるドコモとKDDIに対して、ネットワークを第二種指定電気通信設備に指定し、接続や行為に対して規制をかけている。ドコモとKDDIは、どちらも適正かつ円滑な接続を確保するため、

- 接続約款の作成と公表

- 適正な接続料金設定

- 公平性・無差別性の確保

といった義務が課されているのだ。

一方シェアが25%に満たないソフトバンクモバイルやイー・モバイルは、相互接続やMVNOには応じる義務があるものの、これらの3つの接続規制の義務は課されていない。つまり、接続料を適正な原価に沿った形で計算しなくてはならないという規制はなく、算定の根拠を詳細に開示する必要もない。接続料の水準自体も明示する義務がないのだ。古川氏はこの部分に問題があると話す。

「2009年度の接続料を比べると、ドコモとソフトバンクモバイルの接続料にはおよそ3割ほどの差が出る。2010年度には、販売奨励金分の費用が減るため、ドコモの接続料はさらに安くなるので、価格差がさらに拡大するという懸念を持っている。どの水準の価格差が適正か、というのは一概に言えないため、同じ水準にしろというつもりはない。同じルールに基づいて算定し、検証して、その結果として価格差が生じるのであれば、それは仕方ないと考えている。しかし、根拠もなく3割も価格差があるというのは、接続料金としては許容範囲を超えている」(古川氏)

ちなみにソフトバンクモバイルに対する接続料は、「3けたまでは行かないが、2けた億円レベルの支出超過」(古川氏)の状態だという。

古川氏は諸外国の例を示し、欧州の場合、フランスでは3割くらいの差が見られるものの、そのほかの国ではほぼ1割程度の価格差になっていることを紹介。さらに同氏は、1割の価格差でも、数年かけてほぼ同一のレベルにしていこうという方針が打ち出されていることに触れ、「世界では、1割の価格差であっても、それを是正していこうという機運がある。日本でも状況の改善を希望する」と話した。

ドコモは、現在25%以上のシェアを持つ事業者のみに課されている接続に関する規制を、必要最低限の担保措置と位置づけ、すべての携帯電話事業者に等しく課すべきだと考えているのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 楽天モバイル、ポイント還元→料金値引きに変更 「最強こどもプログラム」「最強青春プログラム」で (2025年02月03日)

- あなたの街の「スマホ決済」キャンペーンまとめ【2025年2月版】〜PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ (2025年02月03日)

- 「iPhone SE(第4世代)」は2025年春に登場する? iPhone 16譲りの機能も? スペックや価格の予想まとめ (2025年01月30日)

- 大規模イベントでも「5Gをオンにしてほしい」 ドコモに聞く、ネットワーク対策の舞台裏 (2025年02月01日)

- Renoシリーズはどこへ向かう? 最新モデルに見るOPPOの動き (2025年02月02日)

- Samsungの隠し球「Galaxy S25 Edge」は極薄スマホ 気になるのは“持ちやすさ” (2025年02月01日)

- mineo、「マイそく」プレミアムの通信速度を3Mbps→5Mbpsに変更 平日昼間は200kbpsに (2025年02月03日)

- 楽天ペイ、必ず最大300ポイント&条件達成で最大1万ポイント還元 3月3日まで (2025年02月03日)

- ダイソーで550円「3 in 1ケーブル」は端末複数持ちに便利 データ転送も比較的高速に可能 (2025年02月02日)

- mineo、月額990円で20GBを6カ月間使えるキャンペーン 端末大特価セールも (2025年02月03日)