ベテルギウスの最期:超新星の兆候とその威力

最近、オリオン座のベテルギウスに関して"刺激的な"タイトルのニュースが流れた。オリオン座は覚えやすく都会でも楽しめる手軽な星座だ。そのオリオンが肩を壊すかもしれないとなれば書かざるを得ない。

重い星の死

天蓋にぶら下がる星々は永遠の存在ではなく、だいたい数百万年から数兆年の寿命で移ろいゆく。ヒトの死が多様であるように、星の死にもまた個性がある。それは体重や組成、相方の有無などによって決まり、静かに冷たくなることもあれば、木っ端微塵に吹き飛ぶこともある。ベテルギウスのような重い星は、超新星と呼ばれる大爆発によって焼死する。爆発の閃光はひとつの銀河に匹敵するほどであり、ベテルギウスのような至近爆発ともなればどのような状況が生じるのか興味は尽きない。そして、爆発はどのくらい差し迫っているのだろう。

どのような超新星を起こすのか

ベテルギウスは水素をたっぷり含んだ赤色超巨星なので、もし今爆発するなら、II-P型の超新星を起こす。スペクトルに水素が目立ってて100日ほど一定の明るさを維持して輝くのが特徴だ。

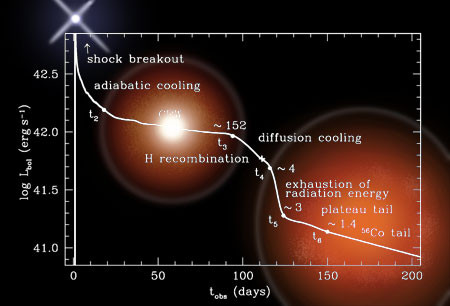

参考:II-P型であるSN1999emの光度曲線、横軸は爆発からの日数、縦軸は明るさの対数をとったもの。ちなみに太陽の明るさはlogL=33.6なので、縦軸の41.6のところが1億太陽光度に対応する。

その明るさはマイナス10.5等、満月(-12.5等)と同程度で輝くと推測できる*1。100日を過ぎた後は次第に明るさを減らしてゆき、2年くらいで元の1等星程度に、その後は目立たない天体となる。超新星残骸の明るさは、衝撃波が押しのける星間ガスの密度などによるが、30世紀の夜空で3等くらいの星雲として留まっているだろう。その頃には見かけの大きさが月の倍くらいまで拡散しているので肉眼での観測は難しいかもしれない。残骸は次第に膨張速度を落とし、ゆっくりと冷えながら静かに数十万年かけて星々の中に溶けこんでゆく。

もうすこし細かな爆発プロセス:周囲への影響を考えるにあたり

core collapse:0〜数秒

まず、中心付近の圧力が重力を支えきれなくなって崩壊する。重力崩壊というと、星全体が「ドドドドド」みたいな光景が思い浮かぶが、ベテルギウスを直径1m の球とすると、中心部の赤血球より小さな領域が瞬時に分子サイズに潰れる現象だ(数千km→数十km:0.1秒)。重力崩壊と続く数秒の冷却過程で「ニュートリノ」と呼ばれる幽霊のように万物をすり抜ける粒子が大量発生してエネルギーの99%を持ち去る。その数は太陽系に存在する全ての原子の数倍程度だ。

多かれ少なかれ超新星は非対称で重力波の検出が期待される。重力波とニュートリノはほぼ同時に地球に到着する*2。人には知覚できない微かな時空のゆらぎが0.1秒ほど、幽霊のような素粒子の突風が数秒ほどの間通り過ぎていく。スーパカミオカンデでは(データ取得が追いつかないことを無視すれば)1000万イベントぐらいのシグナルが期待されるだろう。狼少年のSNEWSが珍しく本物の警報を発する瞬間だ。

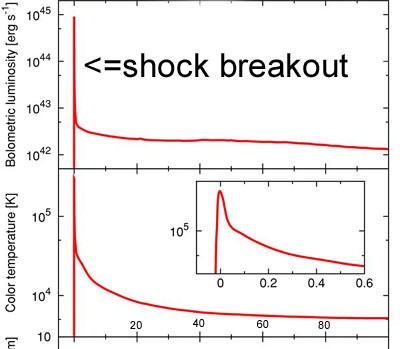

shock breakout :2日後

大マゼラン星雲で発生したSN1987Aのときはニュートリノ観測から数時間だったが、ベテルギウスは半径がずっと大きいため爆発の影響が表面に伝わるまで数日必要だ。衝撃波は秒速数千kmで伝播するけど、ベテルギウスの半径は何億kmもある。衝撃波は外層を超高温に加熱しながら外へと広がっていく。衝撃波がベテルギウスの表面に到達すると、星全体がアーク溶接のように青白く輝き始める。大きさは木星軌道、数十万度のプラズマ塊となったベテルギウスが放つ激烈な黒体輻射だ。この時に放出される黒体輻射のエネルギーは膨大だが、温度が高すぎてほとんどは紫外線やX線として放出される。可視光での明るさは比較的小さい。基本的に数日掛けて増光していく。

plateau ~remnant : 数十日後

火の玉は膨張と放射を続けながら数時間で急速に冷え、次第に可視光で大部分のエネルギーを放つようになる。爆発直後の火球は1日に数天文単位の速度で膨張する。海王星軌道、冥王星軌道と、次々に飲み込み巨大な光球が形成される。外層が数千度まで冷えてくると電離していた水素が中性化して半透明になり、より内側のまだ高温で不透明な領域が光学的な表面(光球面)になる。我々は水素が中性化する温度の層を常に見ることになる。半透明のガス球の中心に、太陽のように 5000Kぐらいで輝く巨大な天体を100日ぐらいに渡って観測することになる。この過程がちょうど満月ぐらいの明るさになる。

何が、どの程度の範囲に影響を与えるのか

- 重力波:影響はコア近傍に限定され、また、他の効果に比べて著しく弱い

- ニュートリノ:終末の青い光を肉眼で見るのはベテルギウス星系内に限られる。数天文単位地点ではあらゆる遮蔽を施しても、ニュートリノに弾かれた電子によるmSvオーダーの被曝がありうる。

- 可視光:地球では満月程度の明るさ。太陽以上の輻射で焼かれるのは0.3光年以内あたりまで。(※ガンマ線バースト/X線フラッシュ(GRB/XRF)別格)

- 衝撃波:太陽風をイメージすれば少しわかりやすい。衝撃波が半径1光年に広がった段階(数十年後)では、まだ星間ガスによる減速を受けること無く自由膨張を続けている。物質は衝撃波面にある程度集中するが、粒子密度は数十個/cm^3程度と太陽風の10倍程度で、風速も光速の2%と太陽風の10倍程度だ。星間ガスを薙ぎ払ったり、ヘリオスフィアを押し潰したり、場合によってはほんのちょっと惑星大気を削ったりする程度と考えられる。数光年で炸裂したとしても、生態系に深刻な影響を与えない。様々な段階を経ながら150光年程度まで広がったあたりで音速を下回って消失する。

X線やガンマ線の影響

発生過程

他の作用はあんまり気にしなくていいけど、ガンマ線やX線は数百光年以上に被害を与えうるので分けて考えることにしよう。大気圏に保護されていない人工衛星や宇宙ステーションには、600光年離れていたとしても最大級のフレアを超えるX線が降り注ぐことが予想される。

ガンマ線/X線は高エネルギーの現象に避けられない代物で、超新星のありとあらゆる過程で発生する。しかし、衝撃波やニュートリノと違って速やかに物質に吸収されるため、我々がガンマ線を観測するのは遮る物質がほとんど無いときに限られる。ベテルギウス中心部で発生した膨大な量のガンマ線が星の外に出てくることはないし、地球大気もガンマ線/X線を透過しないため、宇宙線の二次粒子のような例外を除けば地上に到達することはない。下のような条件で地球まで飛来でき、地上ではなく宇宙望遠鏡によって観測される。

地上や生物圏への影響

大気がガンマ線やX線を吸収して地上まで届かないことは、地上が常に安全であることを意味しない。

地上で被爆することはなくてもオゾン層を破壊することで間接的に生態系に影響を与えることがある。大気圏に突入したガンマ線は、そこそこ大気密度が上昇してガンマ線に対して不透明になる高度30kmぐらいのところで力尽きる。ちょうど、オゾン層があるあたりだ。ガンマ線の持っていたエネルギーは最終的に大気を電離させるために使われる。ガスを電離させるには 30eVほど必要なので、大雑把には3MeVのガンマ線が1つ飛び込むと、10万個ぐらいの電離が起きる。大量の窒素酸化物やラジカルが生成され、オゾン層にダメージを与える。破壊は降り注ぐX線/ガンマ線の総量が30kJ/m^2くらいで深刻になる。

このとき宇宙空間では、断面積0.6m^2・体重60kgを仮定すると300Svの被曝になり、これは半数致死とされる4Svの75倍・JCO事故(20Sv) の15倍である。*4このケースでは、宇宙服ないし宇宙船が99%を遮蔽したとしても大量の死者を出すだろう。

仮に典型的な超新星の全運動エネルギーに相当するE=1e44Jのエネルギーがガンマ線に転換されるならば、600光年離れていても、

を浴びる。こんな狂ったX線・ガンマ線の放射は、後述のガンマ線バースト(GRB)ぐらいでしかないが(例えば等方仮定光度Li=5e44Wで10sと、さらに50倍くらいの威力があり、数千光年に渡って汚物を消毒する)

ベテルギウスは衝撃波が表面に到達した直後*5の超高温状態のときに膨大なX線を放射し、Ibc型の例だがSN2008Dだと2e39JくらいのX線を300秒かけて放射したそうなので、同火力なら地球で5J/m^2、過去30年で最大の太陽フレアの数十倍のX線照射が数分間続く。*6

600光年離れている場合、太陽系を50mSv相当のX線が満たすが、地上までは届かない。オゾン層を破壊して環境を擾乱するのはベテルギウスから10光年程度の範囲に限られる。

上が明るさで下が温度、横軸の単位は(日):衝撃波が到達した瞬間は大量のX線が放射されている

ガンマ線バースト/X線フラッシュ(GRB/XRF)

既に出てきたが、一部の超新星は極超新星と呼ばれる非常に巨大な爆発を起こし、その際に強い指向性を持った(100keV~MeVの)ガンマ線のビームを放射する。また、そこまではなくても、ジェットが星をぶち抜いた場合、X線フラッシュ(XRF)とよばれるプチGRBみたいなX線が発生することがある。 GRB/XRFは様々な波長の光を含んでおり、爆発の軸方向では通常の超新星を数千個合わせたような閃光が観測される。酷い例だと可視光で非常に明るかったGRB080219Bがあり、光度距離*7で200億光年 (Z=0.937)離れた場所から肉眼で見えるほどの(m_v=-5.8)閃光を放った。これは、通常の超新星のさらに数億倍、50京個の太陽が出現したのと同等の明るさだ。ベテルギウスの距離でも原爆の爆心地を遥かに超える輻射を浴びることになる。

GRB >> XRF >>> shock breakout >>>>SN remnant

噂と兆候:ベテルギウスに関する最近のニュース

さて少し話を変えよう。昨年末、ベテルギウスに関して2つのニュースが巷に流れた。

これらの観測はベテルギウスの外層を理解する上で重要だが、「まさに超新星の前兆であり、爆発が切迫している」という認識には今のところ至っていない。何か特異的なことが起こっている可能性は否定しないが、あまり超新星を意識させる現象ではない。

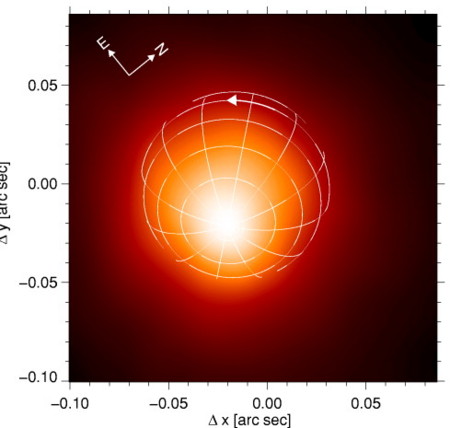

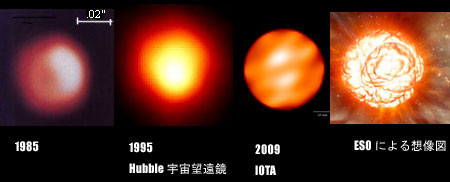

A.表面デコボコ

ベテルギウスは太陽に次いで大きく見える恒星の一つだが、それでも40~50mas (2.5e-7ラジアン)しかなく、世界最高クラスの大口径望遠鏡でも表面の様子を捉えることは難しい。表面の模様が測定できるようになったのはここ最近だ。理論については1975年にシュヴァルツシルト(父がブラックホールで有名)らが大規模な対流の存在について議論しており、観測的には1985年には干渉計を使って非対称(ホットスポット)が確認されている。ベテルギウスの表面は常に変化しており、ホットスポットが現れては消える。観測記録が残っている限りの範囲では表面の非対称が存在していたようだし、恐らくそれ以前の太古からデコボコだったと考えられる。

ベテルギウスに対するイメージが一変するかもしれない動画を紹介しておく。

対流によって赤色巨星の表面がモゾモゾ動くシミュレーション (Freytag et al. 2002)

ホットスポットの存在は、上のシミュレーションのような数天文単位(au)はある巨大な粒状斑が沸き上がっては消えていることを示唆しているが(太陽の粒状斑は中国ぐらいの大きさしかない!)、吸収線の観測からくる異論がある。表面のモゾモゾをよく理解するためには、さらなる技術の発展に期待したい。

B.加速度的に収縮する!?

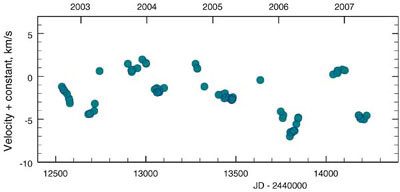

次に、15年で15%(1.5au)ほど収縮した件についてだ。一般に超巨星は脈動変光星であり、クジラの心臓のようにゆっくりと膨張収縮を繰り返す。ベテルギウスのような老星の鼓動は、不整脈がかなりあるが、数カ月から数年スケールで1auくらいのゆっくりとしたものが想定されてきた。表面の脈動は吸収線のドップラーシフトで測定でき、5km/s (1au/yr)程度のフラつきが観測されている。

表面の脈動:横軸が時間、縦軸が膨張収縮の速度。半径が5km/sで縮み続けると1年で直径が2au(20%)ほど縮むことになる。

ベテルギウスは過去200年ほど観測で3倍程度の光度変化を示したことがあり、これを有効温度を変えずに直径の変動だけで説明するなら40%程度の変動が必要になる。

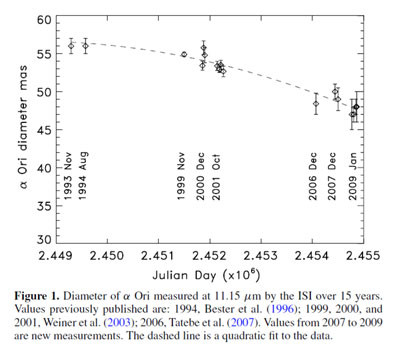

さて、噂の15年で15%収縮についてだ。

ISIによるベテルギウスの直径の時系列観測:点線の引き方が嫌らしい。

ベテルギウスの周囲はダストの雲に包まれており、その直径は波長やフィルタのバンド幅によって異なった値を返す*8。今回のISIによる観測は11ミクロンの赤外線でみた直径が縮んだというもので、中間のデータが無いのは残念だが(例えば、1997年に50masの点が打たれたりすると図のイメージが一変する)、とりあえず系統的には縮んだのだろう。干渉計による過去の観測データは90年前から存在するが、条件が異なるため今回の測定と単純に比較することは難しい。

というわけで、今のところ両ニュースは平常運転から明らかに外れたものではないとイメージしている。私が知らないだけという可能性が大いにあるので、これはヤバイ動きだという文献なりがあれば教えていただけるとうれしい。

結局、あとどのくらいでベテルギウスは爆発するの?

では、現在の情報を総合すると、どのくらい爆発が差し迫っているだろう。

まず、ベテルギウスのことは忘れてこの距離(600光年以内)でII型超新星が観測できる頻度について考えてみよう。銀河系に於けるII型の超新星の発生頻度として、(Capellaro et al. 1997)を採用するなら、80万年に一度のイベントとなる。我々が特別に運がいい時代に生きていると仮定しなければ、この距離での超新星観測には数十万年の待ち時間を期待すべきだ。

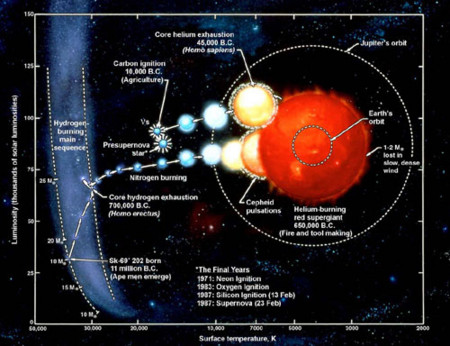

次に、この距離にある赤色巨星というと、ベテルギウスとアンタレスが有名だが、それぞれ最後の日々を赤色超巨星として数十万から百数十万年過ごすと考えられており、銀河系におけるII型超新星の頻度と矛盾しない。

爆発直前のベテルギウスに外見的な兆候はあるか

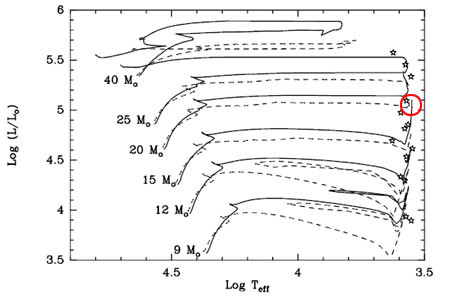

様々な質量の星がHRダイアグラム上で辿る軌跡:赤丸がベテルギウスが現在いる位置である。(Log L/Lo=5,log T=3.55)。実線は回転してない星、点線は高速回転している星。

ベテルギウスは15~20Moの天体であり、典型的なシナリオでは赤色超巨星になった後はほとんど外見を変えない。中質量星のようにヘリウム燃焼時にHRダイアグラム上をぐるっと徘徊することも無く、せいぜいちょっと明るくなるくらいだろう。SN1987Aの母天体が爆発直前に青色巨星になったことが気になるかもしれないが、それについては付録にまわす。「既に炭素燃焼が始まっているから、千年以内だ。」なんて話を小耳に挟んだことはあるが、根拠や確度については確認していない。

....(赤色超巨星となったヘリウム燃焼段階では核燃焼の生成物が運ばれ、表面の組成がすこしずつ変化していく。例えば、ベテルギウスはN/C比が太陽の8倍に達している。モデルや条件に大変依存するが、赤色超巨星になったばかりの段階では2倍しかない。この発言は信用してもらいたくないが、現在の[N/C]だと、ヘリウム燃焼がまだまだ続くかなという予感はある。)

超新星の確実な前兆はある:燃焼最終段階のニュートリノ冷却過程

赤色超巨星は消しゴムのカスに六本木ヒルズを押し込めたほどの高密度なコアと、ロータリーポンプで作った真空より希薄な外層という二重構造の天体だ。最終段階における質量分布は、中心から半径で0.1%圏内に3割、中心から0.0003%の圏内に1割を集中させる。この極限集中こそが炭素やネオンすら燃焼させ重力に対抗しう る莫大な圧力をつくり出している。星の未来はコアだけで決まり、果てしなく広がった外層は、膨らもうが縮もうが消し飛ぼうが関係ない。

また、恒星の直径は内部のエネルギー生成率や圧力勾配の影響を鋭敏に受けるが、質量喪失や物質の混交でも容易に変化する。縮んだ膨らんだで一喜一憂するのも一興だが、直径や表面温度とは無関係に突然死する。

では、これが観測されれば確実に超新星の前兆だというものはあるだろうか。

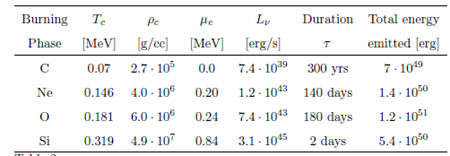

超新星直前のタイムテーブル。

上の表は超新星までの数百年でどのような燃焼が起こるか示したものだ。外から見た可視光での明るさは変わらないが中心部では劇的な変化が起こっている。ヘリウム燃焼段階が終了し、炭素燃焼が開始した地点でのこり数百年、酸素とネオンの燃焼が1年くらい、最後のシリコン燃焼は数日で終了する。鉄が分解され始めると数秒で超新星だ。Tcは中心温度で1MeVは100億度に相当する、ヘリウム燃焼が2億度で、炭素燃焼が7億度、あとは終末に向かって急激に上昇していく。

ここで注目すべきは左から5番目、Lνの項目だ。これはニュートリノ放射量で、爆発の直前に急激に上昇しているのがわかるだろう。炭素燃焼の段階で、200万太陽光度、酸素燃焼時で200億太陽光度、最後のシリコン燃焼段階では1兆太陽光度ものエネルギーをニュートリノで放射している。超新星のニュートリノバーストにこそ及ばないものの、数億太陽光度に達すると言う超新星の輻射光度を遥かに上回る。100光年離れた場所でも太陽ニュートリノに匹敵するほどだ。光での明るさは高々10万太陽光度であり、最終段階の赤色巨星は実に99.99999%をニュートリノ放射の形で流出させている。(ちなみに太陽は2%程度)

一般に超高温の物体は熱放射で表面から悠長に冷えるよう暇はなく、膨大なニュートリノ放射によって直接内部から急冷される。天体では1億度を超えたあたりから無視できなくなり、数億度で光に卓越する。そして、数十億度では数日で太陽質量オーダーの核燃料が使い果たされてしまう異常な老化をもたらす。

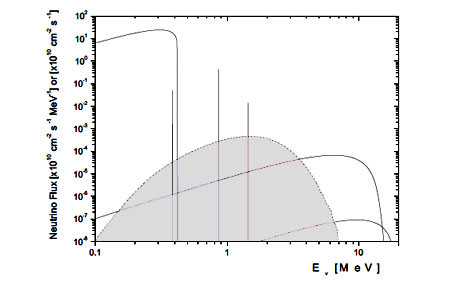

燃焼最終段階のニュートリノ放射スペクトル

太陽ニュートリノ(実線)1kpc(3000光年)離れたところにある20Moの星がシリコン燃焼段階で放出するニュートリノのスペクトル(灰色)、ベテルギウスの場合600光年なので、さらに25倍の信号が観測される。

地球では、爆発直前の数日前で太陽ニュートリノの3%程度の信号が観測される。また1年前はそれより2桁ほど小さなニュートリノ放射を見ることになる。現在の観測設備では難しいかもしれないが、より巨大なハイパーカミオカンデやUNOでの検出を議論している人たちもいるようだ。

最後に

なんか、思いのほか長くまとまりの無いものになってしまったが・・・

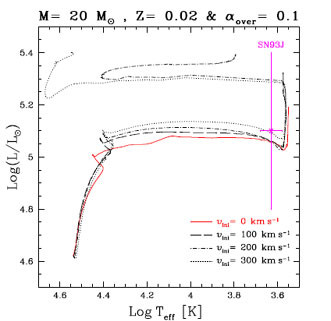

おまけ:SN1987Aは縮んで青色巨星になってから爆発したけど

SN1987A は最も有名な超新星のひとつで、その母天体であるSK -69 202(以下SK69)はベテルギウスと質量が近いのでよく引き合いに出される。SK69は爆発直前に収縮して赤色巨星から青色巨星に変わった。恒星の周囲には昔の恒星風が年輪のように広がっており、青色巨星になった時代を測定できる。直前とはだいたい3万年ぐらい前の話だ。かの星が辿った栄光の軌跡を参考までに 載せておく。

HRダイアグラム上でSK69が辿った奇跡:(横軸が温度、縦軸が明るさ):膨らんで赤色巨星になった後、爆発直前に数万年かけて収縮した。最後の直径はベテルギウスの1/20、体積で1/8000の大きさだ。

ただ、ベテルギウスがSK69とまったく同じ道を辿るわけではないことは注意していただきたい。SK69は普通のII型超新星とは異なる光度変化を示した。 SK69は化学進化*9の遅れたマゼラン大星雲の生まれで金属含有量が少なく透明度が高い。外層から光が逃げだしやすく、ヘリウム燃焼が終了した段階で図体を膨らませておくことができず縮んで青色巨星になったと考えられているが、ベテルギウスは低金属星ではない。

最近の観測により、超新星母天体には意外に多くの青色巨星(87A)や黄色巨星(93J)が含まれていることが分かってきた。重たい星は質量放出で内部がむき出しになって青色巨星へ向かう傾向があるし、金属が少なければ星はコンパクトになる傾向がある。宇宙で最初に生まれたとされる金属を含まない巨大で透明度の高い星は、例えば500太陽質量の質量を持ちながら超新星直前でも青白く輝きベテルギウスの1/10の直径しかなかったという。星の自転速度や磁場も星の進化に無視できない影響を与える。恐らくこのままだと思われるが、この辺のモデルは結構難しく、ベテルギウスが赤でない色で最期を迎える可能性はすこし意識してもよい。

自転速度と進化の関係:様々な自転速度を有した20Moの星の進化:回転してると、超新星前に明後日のところにいることってあるよね。

*1:絶対等級はM=-17を仮定,距離はVLAの197+/-45pcを採用して600光年を仮定した。ちなみに最強と名高い極超新星(Ic型の亜種?)や白色矮星が原子爆弾となるIa型がベテルギウスの位置で爆発したなら満月を凌ぐ明るさになる。

*2:ニュートリノには質量があり光速では無いが、ベテルギウスの距離では差がつかない。ニュートリノのエネルギーを10MeV、質量を50meVとすると、速度は光速より10京分の一ほど遅いだけであり、これは100億年走ってやっと到着が数秒遅れるレベルだ。

*3:運動エネルギー>>>越えられない壁>>>静止質量エネルギー

*4:一応、地上にも副次的に発生した紫外線の一部がすこし届く。

*5:正確には、直前でも紫外放射があったりするけど

*6:X線・ガンマ線の強度については、超新星によって1桁2桁は余裕で変わりうるので、大雑把な目安ということで。

*7:光度距離:明るさを基準にした距離で、天体の明るさが1/4になる距離を2倍の距離と考える。宇宙膨張を考慮すると赤方偏移の大きな天体は急激に暗くなるため、宇宙初期の天体の光度距離は数千億光年に達することもある。

*8:周囲はまき散らされたガスや塵でゴミ屋敷になっており、光が吸収されたり乱反射している。波長によっては恒星を囲むダストの雲を優先的に見ることになる。一方で、恒星表面は斜めから見ると低温で暗く見えるため縁は暗い。

*9:天文でいう進化の定義は生物学と違うので怒らないでいただきたい。