Musique japonaise

La musique japonaise traditionnelle entretient des liens puissants et anciens avec le calendrier des festivités, ou matsuri (et des cérémonies), les chants de travail, et les arts de la scène (kagura, nô, kabuki) du Japon. Ses genres sont majoritairement d'inspiration chinoise et coréenne, même si la musique insulaire a su rapidement développer des éléments originaux, et se détacher du modèle de ses voisins. Elle est aussi riche d'instruments et de sonorités vernaculaires, ceux des aborigènes aïnous et des habitants d'Okinawa. Le Japon a aussi assimilé les instruments et les genres venus d’Europe et des États-Unis à partir de l'ère Meiji.

Musique traditionnelle

[modifier | modifier le code]Gagaku

[modifier | modifier le code]

Le gagaku (雅楽, litt. « musique raffinée ») est une musique de cour traditionnelle comprenant quatre genres aux instrumentations différentes :

- le mikagura (御神楽), musique shintoïste ;

- le kangen (管絃), musique instrumentale profane pour ensemble ;

- le bugaku (舞楽), musique d'accompagnement pour les danses profanes ;

- l'utamono (謡物), genre chanté profane.

Le gagaku est introduit au Japon au Ve siècle en provenance de Chine, mais il ne s'établit véritablement qu'à partir du VIIIe siècle. Il connaît son apogée pendant la période Heian.

Shômyô

[modifier | modifier le code]Le shōmyō fait référence à un ensemble de chants liturgiques bouddhiques venus de Chine. Il ne s'agit pas d'un genre spécifiquement japonais, mais ses caractéristiques se sont affirmées de manière originale lorsque le Japon a pris ses distances avec son voisin chinois. Si ces chants se sont plus ou moins perdus dans le reste du monde bouddhiste, il est notable qu'ils furent conservés au Japon, notamment par les sectes Tendai et Shingon.

Nō

[modifier | modifier le code]La musique tient une place prépondérante dans le théâtre nō. On peut y distinguer trois sous-genres : le sarugaku, le sangaku, et le dengaku. Si les deux premiers ont par leur nature affecté essentiellement la forme du pantomime et de la danse du nō, le troisième est la source principale de sa musique.

En effet, le dengaku désigne à l’origine la « musique des champs », et ses danses, qui bien que populaires sont par la suite devenus un rituel formel de la Cour impériale. Une fusion entre le sarugaku et le dengaku a permis à cette musique de s’accompagner de danses et de pantomimes, à tel point que les genres sarugaku no nō et dengaku no nō étaient à l’époque Kamakura devenus synonymes. Enfin, ces deux genres se fondirent dans le kyōgen, un théâtre comique auquel Kanami (1333 – 1384) puis son fils Zeami (1363 – 1444) donnèrent ses lettres de noblesse, et introduisirent entre les actes du théâtre nō.

Les conventions musicales du nô sont très strictes. Ses chants (yōkyoku ou utai) proviennent des techniques bouddhiques. Le chef du chœur, jigashira, contrôle le temps, et peut prolonger le son. On peut par ailleurs noter deux styles de base du chant, kotoba et fushi (divisés en yowagin, chant doux, et tsuyogin, chant fort). Les instruments de la musique de nō sont peu nombreux (la flûte nōkan, les tambours kotsuzumi, ōtsuzumi, et taiko).

Kōwaka

[modifier | modifier le code]Le kōwaka (幸若) consiste en un drame ancien (datant de l'époque de Muromachi) chanté et dansé, narrant des épopées telles que le Heike Monogatari ou le Soga Monogatari. Les trois chanteurs narratifs sont accompagnés au tambour kotsuzumi. Cette tradition s'est perpétuée à Kyūshū et Fukuoka, dont la cinquantaine de pièces sont accompagnées des danses kôwaka mai.

Spécificités instrumentales

[modifier | modifier le code]Depuis des siècles, bien des types de musique se sont développés autour d'instruments ou d'ensembles particuliers :

Taiko

[modifier | modifier le code]

Ce tambour aux tailles variées est utilisé dans les musiques liées au shinto et au bouddhisme, notamment pendant les festivals matsuri. Il s'est aussi agrégé aux musiques de cour ou de théâtre.

Récemment, au XXe siècle, il est devenu un instrument soliste à part entière dans le cadre d'ensembles de taiko notamment issus de l’île de Sado, où le wadaïko (« tambour japonais », désignant ici ce mouvement), est tout autant une discipline spirituelle et une voie, comme peut l'être un art martial. Tous ces tambours (entre dix et vingt) de grandes tailles (parfois plus de deux mètres de diamètre et de hauteur) se jouent à l'aide d'épaisses baguettes en bois conjuguées à des mouvements précis permettant à la fois la tenue du rythme et un repère mnémotechnique.

Le taiko et la musique de l'île de Sado ont acquis une réputation mondiale notamment grâce à Kodō, un groupe d'une vingtaine de percussionnistes et flûtistes qui depuis 1981 se produit dans le monde entier[1],[2].

Shakuhachi

[modifier | modifier le code]L'histoire de la flûte shakuhachi (尺八) est particulière car elle est politique. Alors qu'au départ cet instrument fut importé de Chine par les moines bouddhistes et devait servir leurs méditations, il fut bien vite récupéré par les tenants du pouvoir politique. En effet, il accorda un statut particulier aux moines komusō (de la secte Fuke) le même statut que les joueurs de shakuhachi généralement aveugles et mendiants, en les autorisant à se voiler la face, à l'aide d'une coiffe en osier (une sorte de panier) ; ceux-ci pouvaient dès lors voir sans être vus, et c'est ainsi que les aveugles furent remplacés par les espions à la solde du gouvernement, afin de contrôler les provinces.

Le shakuhachi est aussi une flûte droite particulière en raison de son poids. Coupé dans la racine même d'un bambou, bien séché, il devenait non pas une petite flûte fragile, mais une arme redoutable, tel un gourdin.

Malgré ces aléas, il devint plus tard un simple instrument à la suite de l'interdiction de sa pratique en extérieur. Dès lors le répertoire honkyoku se développa tout autant en solo qu'en ensemble sankyoku. Il comporte une centaine de pièces virtuoses, écrites mais improvisées aussi. Les joueurs se sont ensuite affiliés à deux écoles concurrentes : tozan et kinko.

Biwa

[modifier | modifier le code]Le biwa (琵琶), luth d'origine perse (le barbat) entré en Chine au VIe siècle sous le nom de pipa (琵琶) et dont plusieurs types (soliste ou d'ensemble gagaku) sont introduits au Japon vers le VIIIe siècle. Les pièces pour instrument solo, appréciées par les nobles de Heian, n'ont pas été conservées.

Dans la région de Kyūshū se développe, vraisemblablement dès le IXe siècle, et de manière attestée à la fin du Xe siècle, une musique de biwa très différente de celle pratiquée à la Cour impériale (le gaku biwa) : le mōsō biwa (盲僧琵琶), pratiqué par les moines aveugles. À l'origine, l'instrument employé vient de l'Inde, il a une crosse droite, cinq frettes et cinq cordes, mais au XIVe siècle, c'est le type précédent qui s'impose. Il est associé à la lecture des sutras aux divinités de la terre, les chijin-kyō, pour apaiser les esprits telluriques (lors de la construction d'un édifice, lors d'un sinistre, en vue d'obtenir de bonnes récoltes, etc.).

Le mōsō biwa se répand dans le Kyūshū en donnant naissance à deux écoles : le chikuzen mōsō dans le Nord, et le satsuma mōsō dans le Sud, tous deux rattachés aux temples bouddhiques de la secte Tendai. Au XVIe siècle, le satsuma mōsō s'étiole, pour ne reprendre qu'au XIXe siècle.

Une des caractéristiques du mōsō biwa est le chevauchement entre les parties vocale et instrumentale (à la différence des formes ultérieures : heike biwa, satsuma biwa, chikuzen biwa).

Le heikyoku consiste en la déclamation de l'épopée Heike monogatari accompagnée à la biwa.

Shamisen

[modifier | modifier le code]

Le shamisen est un luth à manche long et lisse, et à la caisse de résonance recouverte de peaux de chien et chat. Il fut importé de Chine via Okinawa au XVIe siècle et est dérivé du sanxian chinois, recouvert lui d'une peau de reptile. Sa musique regroupe bien des genres fort différents sous le terme de katarimono (ou jôruri) pour le narratif et utaimono, pour le lyrique. On le retrouve ainsi dans les parties narratives du kabuki, du bunraku, du jiuta et du nagauta (dont le zashiki nagauta est une version de concert indépendante née au XIXe siècle).

- Kabuki : la musique d'accompagnement (geza) du kabuki est très diverse[3]. L'introduction du shamisen dans ce genre théâtral est assez tardive et uniquement dans l'edo nagauta (長唄, littéralement « chant long »), partie intégrante qui n'a fait son apparition que vers 1740. Inspiré du yokyoku du théâtre nō, il consiste en des chants accompagnés au shamisen et de différentes percussions.

- Jōruri et bunraku : le shamisen ne prend son importance au théâtre qu'avec l'apogée du bunraku aussi appelé ningyō jōruri (théâtre de marionnettes). Le gidayu shamisen y tient une place centrale, puisqu'il accompagne le récitant qui a à sa charge la voix des personnages et la narration, tout en donnant le rythme de l'action.

- Jiuta et sankyoku : on appelle jiuta (地歌) l'ensemble des chants accompagnés au shamisen dans la région de Kyōto et d'Osaka dont le chant long nagauta et les suites vocales kumiuta (組歌) sont elles-mêmes issues du kumiuta de la cithare koto, de caractère noble, suites de poèmes chantés (au rythme fixe de 128 battements par chant) et de parties instrumentales intercalées.

À la fin du XVIIe siècle, ces parties instrumentales se développent sous le nom de tegoto (手事), permettant aux instrumentistes de démontrer leur habileté. Les tegoto-mono qui en résultent, constitués d'une série de trois chants avec des tegoto intercalées, conduisent, au milieu du XVIIIe siècle, à des duos de shamisen et de koto, ainsi que des trios formés d'un koto, d'un shamisen nommé sangen et d'une vielle kokyū (qui sera remplacé par la flûte shakuhachi au début du XIXe siècle), appelées sankyoku (三曲), et qui accompagnent parfois un chanteur.

Les kouta sont les chants courts des geishas qui s'accompagnent au shamisen joué sans plectre.

Koto

[modifier | modifier le code]Composée au XVIIe siècle pour la cithare so-no-koto, so ou koto, cette musique accompagne aussi des chants spécifiques. À partir du XIXe siècle, le genre donne naissance à un style populaire : le zokuso.

Jiuchi

[modifier | modifier le code]Le jiuchi 地打ち est un rythme accompagnant joué par un jikata.

Musique folklorique

[modifier | modifier le code]- Musique d'Okinawa : située entre la Chine et le Japon, l'île d'Okinawa a développé une musique originale (shimauta), avec une version locale du shamisen.

- Min'yō : ce sont des musiques et des chants de travail très variés selon les régions. Aujourd'hui, ils sont surtout audibles lors de festivals.

- Musique aïnoue : premier habitant de l'archipel, ce peuple aborigène a une musique et des instruments spécifiques, liés au chamanisme.

- Satokagura : il s'agit de musiques d'accompagnement de certaines danses ou rituels (récolte, exorcisme, etc.) liés au culte shinto.

- Chindon : musique populaire jouée dans la rue par des petites fanfares.

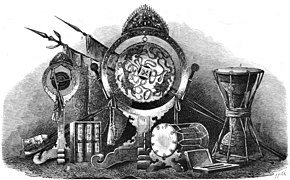

Instruments de musique

[modifier | modifier le code]

- Vents :

- hichiriki (篳篥) : instrument à vent à anche double, qui ressemble et sonne comme le hautbois ;

- horagai (法螺貝) ou jinkai (陣貝) : conque bouddhiste ;

- shō (笙) : orgue à bouche à dix-sept tuyaux ;

- flûtes traversières (terme générique : 笛, fue) :

- kagurabue (神楽笛) ou yamatobue : flûte autochtone,

- komabue (高麗笛) : flûte d'origine coréenne,

- ryūteki (龍笛) ou ôteki (横笛) : flûte d'origine chinoise,

- nōkan (能管) flûte utilisée dans le théâtre nô,

- shinobue (篠笛) et misatobue flûtes populaires utilisées dans la musique des festivals hayashi dans le Min'yō et le kabuki ;

- flûte droite à encoche :

- shakuhachi (尺八), flûte d'origine chinoise.

- Cordes :

- Percussions :

- kakko (羯鼓) : tambour à baguettes ;

- san-no-tsuzumi (三の鼓) : tambour plus grand que le kakko ;

- shakubyoshi (笏狛子) : claquette de bois ;

- shōko ou shôgo (鉦鼓) : petit gong en bronze existant en trois formats ;

- taiko (太鼓) : grand tambour à maillet. Son nom peut varier en fonction de son format : dadaiko, tsuridaiko et ninaidaiko ;

- mukkuri, guimbarde aïnu.

Musique japonaise moderne

[modifier | modifier le code]Intégration des techniques étrangères sous l'ère Meiji

[modifier | modifier le code]Les premiers groupes de musique occidentale — des ensembles de musique militaire — sont actifs dès la fin de l'ère Keiō. Au début de l'ère Meiji, l'armée et la marine disposent l'une et l'autre d'orchestres qui participent aux cérémonies ou à des représentations musicales. Dans ces deux institutions, des chefs étrangers forment les musiciens japonais. Lorsque ces derniers retournent à la vie civile, certains parmi eux deviennent à leur tour des formateurs et ainsi, participent assez largement à la diffusion de la musique occidentale dans le pays. Les musiciens officiels de la cour, qui jusque-là étaient des spécialistes du gagaku, reçoivent eux aussi une formation pratique et théorique dans ce domaine, et jouent pour la première fois le des morceaux de ce type à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur. Le projet éducatif du régime de Meiji accorde également de l'importance à la musique occidentale, et dès la promulgation de la loi sur l'éducation de 1872, une place est réservée à celle-ci dans le cursus. Des formateurs étrangers sont recrutés pour participer à la mise en œuvre de cette politique (Luther Whiting Mason, puis Franz Eckert). La formation des futurs enseignants débute réellement en 1880, et un premier manuel scolaire est publié en 1881[4]. En 1887, est aussi créé un comité musical, futur département de musique de l'Université des arts de Tokyo. Des étudiants japonais sont aussi envoyés à l'étranger pour y étudier, comme Nobu Kōda[5], et d'autres composent des morceaux alliant tradition japonaise et technique occidentale — comme le Kōjō no tsuki, composé en 1901 par Rentarō Taki[6]. Pour répondre aux besoins, plusieurs entreprises de construction d'instruments sont fondées à la même époque, comme Yamaha pour les harmoniums (1887) ou Suzuki pour les violons (1887). Au début du XXe siècle, le Japon forme de nombreux musiciens venus de ses colonies et diffuse la musique occidentale dans ces territoires[5].

Le gagaku, ou « musique raffinée », est utilisé lors des rites impériaux et jouit d'un certain dynamisme. Ce genre a connu un renouveau pendant l'époque d'Edo grâce à des financements du shogunat[7]. Le , le Jingi-kan, bureau chargé du shintō, fonde le Gagaku Kyoku, organisme consacré à la supervision de ce genre musical[8]. Entre 1876 et 1888, les musiciens de cette institution commencent à compiler le Meiji sentei-fu, recueil du répertoire du gagaku, participant ainsi à la codification de celui-ci[9]. Le gagaku est aussi utilisé dans les relations que le pays entretient avec le monde extérieur. Des représentations musicales de ce type accompagnent la réception de dignitaires étrangers, et les expositions universelles qui se tiennent en Europe en 1867, 1873 et 1878, reçoivent des musiciens et des instruments relevant de ce genre musical[10]. De la même façon, des mélodies inspirées du gagaku — comme Kuni no shizume, ou encore Inochi wo sutete — sont composées pour les cérémonies de l'armée et de la marine, et sont ensuite adaptées à leurs orchestres respectifs[11]. L'éducation, elle aussi, est gratifiée de mélodies de ce type pour ses cérémonies. En 1893, lorsque le gouvernement publie un livret de huit chants destinés à être interprétés lors des festivals de l'année, cinq d'entre eux appartiennent à cette catégorie[12].

Dans les campagnes, subsistent différentes formes chantées populaires. Les sōshi enka pratiquent le chant de rue, dont les paroles critiquent souvent le pouvoir de manière satirique[13]. Soeda Azenbō, qui commence à parcourir le pays à la fin des années 1880, est une des figures les plus connues de cet art : ses chants sont souvent imprimés et vendus dans tout le pays sous forme de feuilles volantes[14].

-

Étudiants du département de musique de l'Université des arts de Tokyo en 1911.

-

Yuki no Shingun, marche militaire composée en 1895 par Nagai Kenshi.

-

Le fleurissement de l'entre-deux-guerres

[modifier | modifier le code]

Jusqu'au milieu des années 1920, les maisons de disques japonaises préfèrent tirer profit de la publication de chansons déjà populaires, plutôt que d'en lancer de nouvelles en espérant les rendre populaires. C'est ainsi qu'à l'origine, la Chanson de Katioucha — le premier succès de la musique populaire (ou Ryūkōka) — est un morceau chanté par Matsui Sumako dans une pièce de théâtre inspirée de Résurrection, qui se produit dans les grandes villes du pays en 1914. Cette chanson devient si populaire qu'une maison de disques la publie et en vend plus de vingt mille exemplaires. Dans les années 1920, cette dynamique s'inverse à l'occasion du développement du cinéma et de la radio, ces nouvelles technologies permettant de produire la musique en amont et d'utiliser les médias pour la diffuser ensuite. Un morceau comme Kimi koishi, sorti en 1929, relève de cette nouvelle logique[15].

Plusieurs styles deviennent populaires dans l'entre-deux-guerres. Le jazz japonais rencontre ses premiers succès dans les années 1920, notamment avec le My Blue Heaven du chanteur Teiichi Futamura en 1928 ; et la chanteuse Fumiko Kawabata émerge dès 1930[16]. S'il ne relève pas directement du style du jazz, le morceau La Marche de Tokyo — qui se vend à 250 000 copies en 1929 —, par le contenu de ses paroles, permet de véhiculer plusieurs des thèmes urbains associés à ce style, notamment la figure de la Moga[17]. Le « shin min'yō » (ou « nouveau chant populaire ») — un des sous-genres du Ryūkōka — connaît de nombreux succès dans l'entre-deux-guerres. Il s'agit de réorchestrations « à l'occidentale » de chants traditionnels japonais ou de chants populaires étrangers, comme Aloha ʻOe ou My Old Kentucky Home[16]. C'est ainsi que dans les années 1930 et sous cette forme, le chant coréen Arirang connaît plusieurs succès populaires dans l'archipel, alors qu'au même moment, il s'agit d'un chant patriotique dans la Corée occupée par le Japon[18].

La production et la diffusion de la musique suivent des dynamiques à la fois locales et internationales. Dès 1927, des entreprises étrangères comme Columbia Records, Victor Talking Machine Company ou Polydor, disposent d'un bureau à Tokyo pour y vendre leurs productions, mais aussi pour y produire des artistes locaux. De nombreux labels sont situés dans le Kansai, et Tokyo est loin de concentrer toute la production. Les modes de diffusion sont très variés : cinémas, grands magasins, salles de danse d'hôtels, ou encore compagnies de théâtre itinérantes. La forme de la revue est également populaire, mais jouit parfois d'une réputation sulfureuse en raison des tenues portées par ses danseuses[19]. Fondée en 1914, la revue Takarazuka jouit dès ses premières années d'une très grande popularité. Dès le milieu des années 1920, dans la région d'Ōsaka, fleurissent les ballrooms, dans lesquelles hommes et femmes pratiquent des danses de salon, corps contre corps. Les clients masculins paient alors pour danser avec des femmes travaillant pour l'établissement. Dès 1927, les autorités prennent des mesures pour encadrer les ballrooms et s'assurer de leur moralité. Ce genre d'établissement se développe ensuite à Tokyo, avant d'ouvrir dans d'autres villes du pays et de l'empire. En 1937, 39 sont ainsi en activité en dehors de Tokyo, et 17 autres, dans les colonies[20].

-

Affiche du film La Marche de Tokyo, de 1929, dont le disque associé est un grand succès de l'époque, signe des liens entre industries du disque et du film.

-

Spectacle Paris Zetto de la revue Takarazuka, en 1930.

Depuis la fin de la guerre

[modifier | modifier le code]- Kawachi ondo : Musique populaire de la région de Kawachi, empruntant à diverses traditions japonaises et divers courants modernes, occidental ou indonésien. Au départ lié au festival Bon-Odori, il est devenu assez critique et politique. Kikusuimaru Kawachia en est l'interprète majeur.

- Enka : musique populaire chantée proche de la variété.

- Hip-hop au Japon

- J-pop

- J-rock

- Visual kei

- Japanoise

- J-core

Articles connexes

[modifier | modifier le code]Sources

[modifier | modifier le code]Références

[modifier | modifier le code]- (en) Mission Statement, Kodo

- (en) History, Kodo

- (en) Musique geza

- Mehl 2013, p. 217.

- Mehl 2013, p. 218.

- Totman 2005, p. 367.

- Tsukahara 2013, p. 225.

- Tsukahara 2013, p. 226.

- Tsukahara 2013, p. 227.

- Tsukahara 2013, p. 230.

- Tsukahara 2013, p. 232.

- Tsukahara 2013, p. 237.

- Taylor Atkins 2017, p. 96.

- Taylor Atkins 2017, p. 97.

- Taylor Atkins 2017, p. 117.

- Taylor Atkins 2017, p. 118.

- Taylor Atkins 2017, p. 116.

- (en) E. Taylor Atkins, « The Dual Career of "Arirang": The Korean Resistance Anthem That Became a Japanese Pop Hit », The Journal of Asian Studies, vol. 66, no 3, , p. 645-687 (lire en ligne, consulté le ).

- Taylor Atkins 2017, p. 119.

- Taylor Atkins 2017, p. 120.

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- (en) E. Taylor Atkins, A History of Popular Culture in Japan : From the Seventeenth Century to the Present, Bloomsbury Academic, , 288 p. (ISBN 978-1474258548, lire en ligne).

.

. - (en) Margaret Mehl, « Western Art Music in Japan: A Success Story? », Nineteenth-Century Music Review, vol. 10, no 2, , p. 211-222 (DOI 10.1017/s1479409813000232).

.

. - (en) Yasuko Tsukahara, « State Ceremony and Music in Meiji-era Japan », Nineteenth-Century Music Review, vol. 10, no 2, , p. 223-238 (DOI 10.1017/s1479409813000244).

.

. - (en) William P. Malm, Traditional japanese music and musical instruments, 1959 (ISBN 4-7700-2395-2)

- Pierre Landy, Musique du Japon, Éditions Buchet/Chastel, Collection Les Traditions musicales, 1970, 309 p. (ISBN 2-7020-1638-3)

- Akira Tamba, La Musique classique du Japon : Du XVe siècle à nos jours, Éditions POF, 2001, 175 p. (ISBN 2-7169-0323-9)

- Akira Tamba, Musiques traditionnelles du Japon des origines au XVIe siècle, Éditions Actes Sud, Collection Musiques du Monde, 1995/2001, 157 p. (ISBN 2-7427-3511-9)

- Ziad Kreidy, Takemitsu à l’écoute de l’inaudible, L'Harmattan, 2009 (ISBN 978-2-296-07763-8)

- (en) S. Kishibe, The traditional music of Japan, Ongaku no tomo edition, Tokyo, 1984

- (it) Daniele Sestili, Musica e tradizione in Asia orientale. Gli scenari contemporanei di Cina, Corea e Giappone, Roma, Squilibri, 2010