ワインの味が分からない。全く分からない。「ミディアムボディ」「コクがある」「樽がきいている」「コルクの香り」。何一つとして感じることが出来ない。自分の味覚は幼稚園児レベルなのかもしれない

ワインの味が分からない私にとって、「ワインリスト」とは正に凶器そのものだ。チリ産?イタリア産? なんでわざわざ産地が書いてあるんだ。まずいぞ 産地による味の違いが分からないことにより、下等生物として扱われるかもしれない

お好きなワインを選んで下さいという店員の無言のプレッシャーが刃物のように心臓をエグってくる。こっちはどんなにワインリストを凝視しても、何も分からないのだ。お好きもクソもない。ワインリストの表面に記載されたその字面だけ追っているものの、はっきり言ってアラビア語の学術論文を読まされているのと状況としては何一つ変わらない。助けてくれ

頼むから、ランダムに何か一つ持って来てくれ

あの「ワインリストを広げてから何か一言発するまで」の緊張感は、それはもう入学試験や最終面接といったものの比ではない。恐ろしい。ピノ・ノワールやカベルネ・ソーヴィニョンが鉈を振りかざして襲って来る。正しいワインの頼み方が、全く分からない。しかし沈黙も許されない。追い詰められた。もう、赤っ恥をかくリスクを背負って、聞いたことのある言葉をテキトウに繋げるしかない。い、いくぞ...「ボディの効いた、フルーティでキレのあるカベルネ系のワイン、ありますか?」

“フルーティでキレのあるカベルネ”

そんなものは存在するんだろうか

自分で唱えておきながら何が起こるのか全く分からないその様は、まるでパルプンテだ。さあ

いけたか...?

いけたのか...?

*

新卒で入社した会社の上司が大のワイン好きで、よくワインを飲ませて貰った。毎週のように彼の行きつけのワインバーに行き、そこで彼が様々なワインを頼む

「シャルドネっていうブドウが基本なんだが、これが造る場所や造り手によって全然違う味になる。これは、けっこう口当たりが良いはずだ。」

彼の難解な説明を聞いてフンフンと頷き、そんなことは当然分かっているとでも言わんばかりのいぶし銀な顔付きで勧められたワインを飲む。「いやあ、シャルドネ好きなんですよね。」そんな表情をする

グラスに注がれたワインをゴクリ。さっきのワインと、ほとんど同じ味がする。自分の味覚が多少音痴であることを差し引いても、ワイン間における細かな違いに関しては凡そ認識することが出来ない。「口当たり」って何だ? なんか口に当たるのか?

そのワインが、恐らくコンビニの数百円ワインよりも多少良いワインであろうことまでは、さすがの自分でも何となく分かる。一方原価にして数千円以上のワインになってくると、もうそれらワイン間での違いが分からない。引き締まった味? 開放的な風味? 怖い。

豚に真珠だと揶揄されながらも数多のワインを飲ませて貰った私が最終的に苦悩の末辿り着いた究極の結論は、ワインには「赤いワイン」と「白いワイン」、そして「飲みやすいワイン」と「飲みにくいワイン」が存在するというシンプルかつ力強い、先鋭的な理論モデルだ。

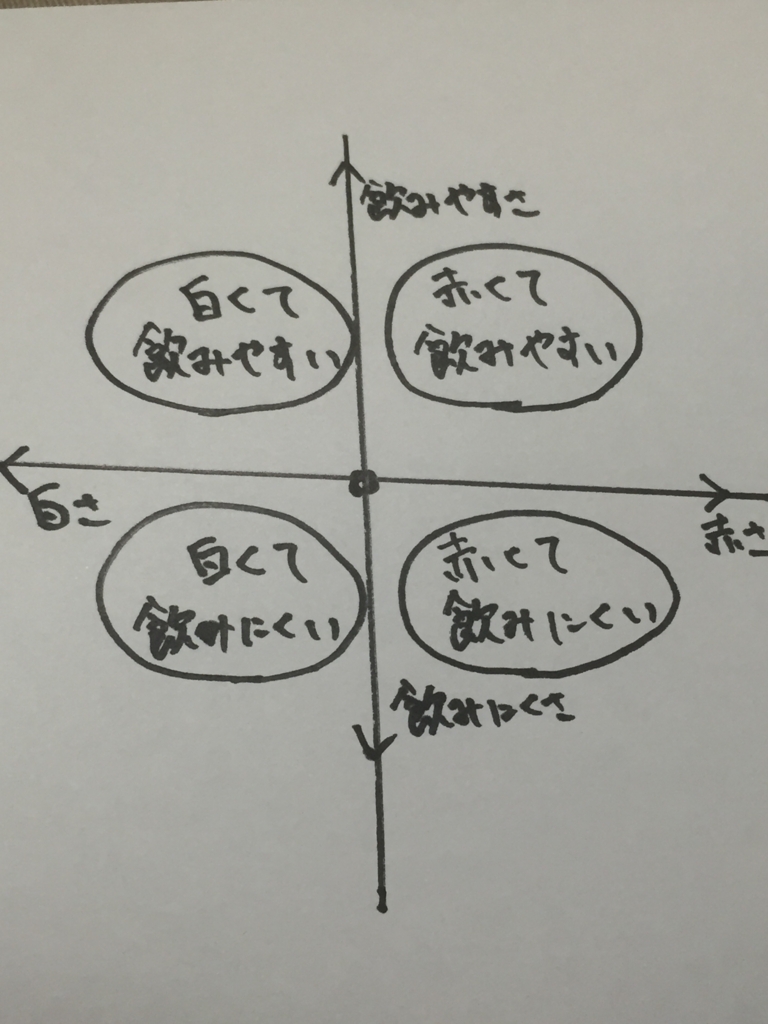

“赤さ” と ”飲みやすさ”、この2つの軸があれば全てのワインを説明することが出来る

何を言っているか分からない人の為に、図示しておきたい

私の打ち立てたこの理論によれば、全てのワインは例外なく上記4つの領域のいずれかに分類され、逆にこの4つだけでワインの味に関しては全て説明がつく。

「赤くて飲みやすいワイン」

「白くて飲みにくいワイン」

世の中にはそういったワインが存在しているだけで、「コク」や「ボディ」という概念は偽りであり、虚像である。

*

「...年は当たり年で、その年のブドウを使ったワインが...」

自分が全く分からないからなのかもしれないが、ワインを語る人達の話が、昔から凄く好きで、聞いていると興奮する。「ブドウがアタル?」信じられない

でも本当に、何年に一回か、ブドウはアタるらしい。自分の世界ではブドウがアタったことはないが、ワイン好きの人にはそういう年が実際にあるのだ。未知の世界が、確かに存在する。そうと思うとワクワクが止まらない。フリーメイソンの話を聞いているみたいだ

「...で、優雅な...の中に、どこか、ふくよかな果実味を感じないか...?」

感じる・感じない以前に、果実味が「ふくよかだ」なんて、果実を食べた時にすら感じたことがない。なんて世界なんだ...

ふくよかな果実味。これは自分にとって完全にファンタジーだ。想像力にのみ依存して成り立った世界。ワクワクする。 もっと語ってくれ。さあ連れて行ってくれ。その世界に。あなたの世界に...

「...な、バターのような味が舌に残る、アロマティックな味わいが特徴で...」

う... 嘘だろ...? 嘘と言ってくれ... ばばばっば バター風味?そんなことが起こりえるのか? この液体が、バター風味のアロマティックだと...? この人は... 本当に、実在する世界の話をしているのか...? 自分と同じ液体を飲んでいるのか...?もっと...

もっと...もっとくれ... もっと...

*

その日、会食が終わった後上司に連れて行かれたワインバーは銀座にひっそりと存在するシャレ乙なソレで、足を踏み入れた瞬間に胸が高鳴って勃起した

ワイナリーにはぎっしりとワインが詰め込まれており、それを見ると秘密結社の機密情報にでも触れたような高揚感が押し寄せて来る

「このワインは...産で、...みたいな味がするんだ。これなら、お前でも絶対分かる。今回は分かるはずだ。飲んでみろよ。」

渡されたワインを宙に浮かせてジッとその色を見る。グラスの脚を持って、クルクルと回して、空気と触れさせる

遠くを見つめながらそれを口元まで持って行き、少しだけ口に含んだ。グラスから伝ってきたその液体を舌の上で転がし、スッと鼻から息を逃して、全身でワインを感じる。なるほど。分かる。さすがに分かるよ。間違いない。これは赤くて飲みやすいワインだ

「最高っすね。」

数秒の沈黙の後、何一つ感情を共有出来なかった2人の男は、グフグフと笑った。どうやら正解だったようだ。酔っ払っているせいか、なんだか良い気分。さあ乾杯しよう。今夜は2人でコクのあるシャトーブリオンを引き締まったブルゴーニュにシャブリして、樽の効いたカベルネを徹底的にソーヴィニョンしたい

そしてベロベロになって当たり年のフランスをフルボディのアルゼンチンで鬼のようにボルドーしよう。最後にシャトー・ラコステ・ダ・ブルゴーニュ・ジャーマン・スープレックスでこいつをブッ殺して俺がNo.1 hiphop DREAM. ワインって、

最高ですよね。