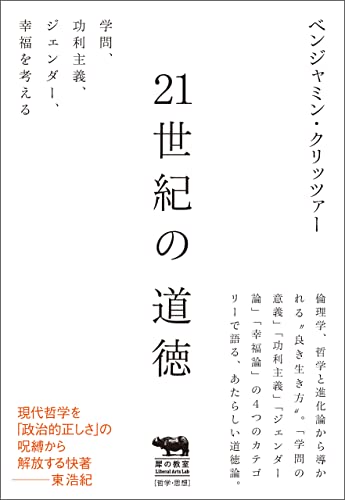

去る12月、『21世紀の道徳』という書籍が出版された。筆者は、日本暮らしのアメリカ人にしてブログ『道徳的動物日記』を書いているベンジャミン・クリッツァーさんで、これまでも活発に議論をしてらっしゃった方だ。

そういう出自の方がアップトゥデイトな書籍と古典を紐解きながら、現代の道徳的問題を縦横に論じたのが本書、である。

とはいえ、同書を21世紀の道徳ダイジェストとみるのはたぶん違うと思う。いや、もちろん同書には『学問の意義』『動物倫理』『ジェンダー』『進化論とリベラル』といった道徳と縁の深い話題が並び、さまざまな書籍が紹介されているのだけど、総花的に紹介されているわけではなく、たとえば『ブルシット・ジョブ』や現代フェミニズムの書籍の幾つかなどは、かなり批判されている。でもって、通読すると筆者の道徳観が浮かび上がってきて、「なるほど、ベンジャミンさんはこのように現代の道徳的問題を考えているのか」……とみてとれる。

ベンジャミンさんは、同書の後書きに「啓蒙」という語彙を引っ張り出し、その啓蒙の一端として『21世紀の道徳』が世に問われることを願っていると述べている。私は、これはひとつの態度だと思う。少なくとも日本人の同世代が道徳について書いた時、こうも率直に書くのは難しいのではないだろうか? こういった点も含めて、『21世紀の道徳』には一種の率直さがあり、救われる思いがする。また、そのおかげで筆者から直接道徳について語りかけられているような気持ちにもなった。

ベンジャミンさんが喜ばない寸評かもしれないけれども、私が『21世紀の道徳』から受け取った授かり物は、ベンジャミンさんがみずからの道徳観を、ほとんど明け透けと言って良いほどに披歴し、ご自身の恋愛や仕事とも関連づけながら率直に語る、その姿勢に依っていたように思う。浅学のうえ、その姿勢に依って読解していたから*1、同書がどれぐらい客観的で同時代的なものなのか、私には判断できない。同書をとおして私は筆者であるベンジャミン・クリッツァーさんと「あまりにも喋りすぎてしまった」。

このため、以下に書くことは「あまりにも喋りすぎてしまった」産物だ。『21世紀の道徳』の書評というより主観的な感想、あるいは感傷として読んでいただきたい。

これは強者の書籍、強者の道徳だと思う。二重の意味で。

はじめに断っておくと、私は、同書に記されている道徳的提案や引用に対して大きな違和感をおぼえかった。すべての提言に賛同しているわけではなく、各論的には賛同しづらいところもあるわけだけれど、そんなのは筆者と読者という異なる人間同士なのだから当然である。でもって、「この筆者なら、ここはこう論じるだろうな」という読みがだんだん可能になる程度には、論旨に首尾一貫したところがあり、私はそれを好ましく受け取った。

いやしかし、これは強者の書籍、強者の道徳である。

それも、二重の意味で。

たとえばベンジャミンさんは、ギリシア哲学に則って幸福について論じるくだりでテイラー『卓越の論理』を引用し、以下のように述べる。

古代の道徳学者たちが考えていたように、道徳哲学の目的が「人間の自然本性」についての理想を描き、その実現への道筋をつけることであるとするなら、「賢者も愚者もみな等しく理想に到達できる」と想定するのはほとんど不可能である。事実はその反対であって、「少数の人を除けば、どのような人でもいずれは理想に到達できる」などということはなさそうだ。だから、理想を実現した人は理想を実現できなかった大多数の人々よりも文字通り「善い」のである。このような前提なしに古代の古典的道徳学者たちを理解しようとするのは、義務の観念を削除してカントの道徳哲学を理解しようとするようなものである……

テイラーの示すような幸福論とヘドニズムの幸福論とを並べられたら、大半の人は、後者のほうが正解であってほしいと思うはずだ。幸福になるためには「偉大な善」を獲得することが要求されるなんて、ずいぶんとしんどい話であるだろう。

しかし……ヘドニズムの幸福論がいくら魅力的であるとしても、それが真実であるかどうかは別の話だ。おそらく、世界はそこまで都合よくできていない。だからこそ、幸福になりたいと願うなら、わたしたちは理性を駆使したり意志力を鍛えたりして徳を実践しながら人生における目標を定めなければいけないのである。結局のところ、パンクで民主主義的な快楽賛歌よりも、道徳の時間で聞かされるようなお説教のほうが正解であるということなのかもしれない。

『21世紀の道徳』より

どうだろう、これはマッチョな幸福観ではないだろうか。

確かに、古代の哲学者やベンジャミンさんが述べた理想の幸福に辿りつけるなら、大変結構に違いない。しかしここで記されているように、これは誰もが目指せる幸福ではなく、たどり着けない人もたくさんいるような「偉大な善」なのだ。

この幸福観に加えて、ベンジャミンさんは弱者を慰撫するような言説やルサンチマンの発露のような言説に対し、全体的に手厳しい。存在を否定しているほどではないが、ともかくも手厳しく、代わりに、ある種のエリーティズムを迂回しない王道を披歴する。

だから駄目だと言いたいわけではない。せっかくだから、ベンジャミンさんの歯に衣着せぬ物言いを味わおうではないか! ここまで真っすぐに強者の、強者による、強者のための道徳とでもいうべき言葉を連ねることのできる同世代の日本人がいったいどれだけいるだろうか。同書の真っ直ぐさは、読解を妨げるものではなく、助けるものだと私は思う。

それに、弱者を慰撫するような言説やルサンチマンの発露が道徳や倫理の形式をとると、それもそれで歪みやすい、とは私も思うところだ。『21世紀の道徳』には通奏低音のようにマッチョイズムやエリーティズムがついてまわるが、それらが道徳を論じる際に絶対禁忌かといったら、私は違うと思う。むしろ現代日本では、道徳や倫理を論じる際にマッチョイズムやエリーティズムを無理やりに回避しすぎて、かえってわけのわからなくなっている部分がありはしないだろうか。

強者の道徳は強者の統治と仲良しだったはず。

それと、同書を読みながら私がずっと問い続け、どこかに言及が無いか探したけれども最後まで言及の無かった、もうひとつの「強者の書籍」「強者の道徳」問題がある。

それは、ベンジャミンさんが述べるような道徳が、既存の秩序──それは西洋哲学を育むと同時に、西洋哲学の提供する倫理や正義や政治を後ろ盾にしながら成長し続けてきた、欧米的秩序と同義と思っていただきたい──と蜜月の関係にある点だ。

ベンジャミンさんが語る西洋哲学や倫理は、少なくとも東洋人としての私には、まったくのニュートラルな概念には見えない。道徳、倫理、価値、幸福とは、その世界における統治とがっしりと結びついたものだ。徳もそうである。ギリシア哲学を論じた人々、スコラ哲学を論じた人々、その後の西洋哲学をリードした人々も、そうではなかっただろうか。

たとえばこの『中世の覚醒』には、アリストテレスの再発見も含めた知の拡大にあわせて自分たちの道徳や倫理や哲学をアップデートさせていった中世の人々の活躍が記されている。私の理解では、西洋哲学はこうした知の拡大や(新世界の征服や地動説・ニュートン力学の発見なども含めた)世界の拡大にあわせて弛まずアップデートし続け、哲学と宗教が切れた(とされている)以降もアップデートを続けてきた。だから私の理解では、『21世紀の道徳』で紹介されているアップトゥデイトな書籍たちも、その正統な末裔である。

しかし、そうやってアップデートされてきた西洋の道徳や倫理や哲学の歩みは、統治と二人三脚の歩みでもあった。植民地支配→産業革命→ウィーン体制やベルサイユ体制→ポストコロニアリズムといった時代ごとの正当性の移り変わりの根拠の歩みでもあっただろう。時代時代に最適化された道徳や倫理や哲学は、ある部分において歯止めになりつつ、ある部分において大義名分となって統治の片棒を担いできた。今日でもそのはずだし、ポリティカルコレクトネスの周囲で起こっている政治闘争もまた、その統治を巡る実践的闘争だと私は理解している。

そういう意味において、あれらは絶対に虚学でも虚業でもない。

欧米を、いや、世界を主導し統治する、統治者の営みの一端ではなかったか。

こうした歴史的経緯を振り返るにつけても、いや、西洋以外でも道徳や倫理や哲学が生臭く動員されてきたことを思い出すにつけても、道徳や倫理や哲学を語るとは、政治的なことであり、統治にコミットすることでもある。高尚であるがゆえに、なまぐさによって利用され、時にはなまぐさを利用することすらある、そういう間柄であると私は思い込んでいる。マキャベリの政治哲学ほど露骨でなくてもだ。

ベンジャミンさんの語る道徳や倫理や哲学は、強者のソレであるのだけど、それと不可分である統治とののっぴきならない関係が、同書には記されていない。それが、意識されたうえで記されていないのか、それとも無自覚のまま記されていないのか、一読者である私にはわからない。ついでに疑問を書いてみると、アメリカやヨーロッパでいまどきの道徳や倫理や哲学を議論している人たちは、自分たちの議論が統治と根深く結びついた、そういう意味で実践的な営為であり、なまぐさであることをどこまで理解し、どこまで自己言及しているのだろうか? 理解はしているけれども言及はしないのが作法なのか、それとも正真正銘の無自覚なのか、誰か教えてほしい。

でもって、アメリカやヨーロッパに出自を持たず、そうした統治の言説を拝聴している後進世界の人間のなかには、そのあたりの自覚があるのか無いのか、知ったうえで頬かむりしているのかそうでないのか、知りたい人間が時々いるんじゃないだろうか。

と同時に、マインドの水準ではベンジャミンさんの考えを概ね肯定しながら、ソウルの水準では大乗仏教とアニミズムに根ざしている東洋人としての私は、欧米に決して届かない悔しさをも思い出す。

道徳や倫理や哲学を語り、また統治と結び付けてきたのは西洋世界だけではない。

インドや中国、日本や南米のおけるそれらも、統治とのっぴきならない関係を結んできた。たとえそれが、キリスト教と西洋哲学がたもとを分かった頃と同等の発展段階*2に至らなかったとしてもである。

では、インド伝来のウパニシャッド哲学の潮流がギリシア哲学やスコラ哲学の潮流に伍し得たか? たぶんノー。

では、天台宗や曹洞宗や浄土真宗で語られていたことが、今日の日本の統治を支えているか? たぶんノー。

大昔に、仏教の僧侶が「西洋哲学が発見してきたことは唯識や俱舎がずっと前に通過したことである」と述べたのを聞いて、そうだそうだと思っていた時期があった。けれども今はそんなにイノセントにはなれない。たとえば唯識は構造主義に似ているかもしれないが現代の統治のコンテキストに結びつけられるものではない。浄土真宗とプロテスタントについても同様である。

唯識や浄土真宗が現代社会の統治の実践と結びついた、いわば21世紀の哲学の一部として活きているかといったら、私は死んでいると思う。控えめに言っても、西洋哲学ほどには生きていないし、西洋哲学ほどにはワールドワイドな統治にかかわるイシューとはみなされていない。

欧米世界の動物愛護についてもそうである。少し古い本だが、『肉食の思想 ヨーロッパ精神の再発見』という書籍のなかで、ヨーロッパに渡った日本の歴史家がこんなことを書いている。

かれらはしばしば、日本人は動物に残酷であると非難する。竹山道雄が、「日本人でも小鳥ぐらいなら頭からかじる」といって、反対に残酷だと逆襲されているのも、その一例である。

このような相違は、「残酷」という言葉の意味・内容が、日本人とヨーロッパ人ではまるでちがうからである。動物愛護というと、日本人は、ともすれば、動物を人間と同じように扱い、動物を絶対に殺さないことだ、と考えやすい。なかには菜食主義を動物愛護の極致だと主張したりする人もたくさんある。

欧米諸国の動物愛護運動は、そうではない。そこでは動物を殺すこと自体はけっして残酷ではない。残酷なのは不必要な苦痛をあたえることである。

(中略)

事実、ヨーロッパ人なら、飼犬などの面倒をみきれなくなると、あっさりと殺してしまう。しかし、日本人はちがう。殺すのは残酷だと考え、だれかが拾ってくれるのをあてにして、生かしたまま捨てる。その結果は野犬の増加である。ヨーロッパ人にはこれがわからないという。かれらにとって、飼犬を野犬にするぐらい残酷なことはないのである。

『肉食の思想』は20世紀に書かれた書籍であり、ヴィーガニズムが日本にやって来る前の書籍である点に留意していただきたい。しかし、ここに記されたヨーロッパの動物愛護は、たとえば日本人になじみ深い(大乗仏教の)慈悲の考え方とは根本的に異なっているし、ヨーロッパの食文化や生活とコンテキストを共有している。その後継であるヴィーガニズムもまた、同様にコンテキストを共有しているだろう。表向き、ヴィーガニズムが精進料理や慈悲に似ているとしても、それは似て非なるものだし、欧米に格別の関心を持たない日本人には容易に飲み込める思想ではないはずである。少なくとも私は、自分のなかにある慈悲や菩薩道の考え方とヴィーガニズムの間に、重ならない何かをいつも予感している。

そしてヴィーガニズムがワールドワイドになり得るとしても、慈悲や菩薩道がワールドワイドになり得るとは到底思えないのだ。そしてこれらは、大乗仏教の衰退とともに(思想として)化石になっていくのだろうと悲観する。

もちろん、同書がこうした疑問に答える筋合いはないのです

このように、私には『21世紀の道徳』は二重の意味で強者の書籍、強者の道徳とうつる。強者でなければ実践しがたいという意味でも、強者が導き、強者だからこそ導かれた思想体系の道徳であるという意味でも。そして東洋やその他の地域の道徳や倫理や哲学は、西洋の思想と同じことができないまま、活きた思想としては滅んでしまうかもしれない。

ゆえに、ギリシア哲学以来の西洋のフォーマットに基づいて道徳や倫理や哲学を論じることは、ワールドワイドな道徳や倫理や哲学を論じることと近似しても構わない、ということになろうし、少なくとも強者の側にはそれをやってのけられる状況がある。私はそのことを仕方ないと思う一方で、自分自身のマインドとソウルの分裂を自覚せずにもいられない。舶来の思想の卓越を賛美せずにいられないと同時に、それがあくまで舶来の思想で、自分たちにはコンテキストがわかりづらく、ウインドウズやF-35のような輸入品であることを自覚せずにもいられない。

ここでも断っておくが、だからベンジャミンさんが悪いとか、『21世紀の道徳』が読み足りなかったとか、そんなことを言いたいわけではない。

むしろこの場合、私がここでグチグチと書いたようなことは書いてないほうが良いのだ。ベンジャミンさんがそれを書くのはきっと似合わないし、書くべき人は別にいて然るべきだろう(というか、それを本来書くべきは日本人のはずである)。ベンジャミン・クリッツァーさんにおかれては、その持ち味を生かし、これからも伸び伸びと道徳や社会を論じていただきたいと一読者としては願う。

今回こうやって、グチグチとした後半パートを書けたのも、筆者の実直さにあてられたからに他ならない。グチグチとした後半パートは、アメリカ人としてのベンジャミンさんにどううつるか見当もつかないが、この愚痴を言語化できる程度には、『21世紀の道徳』を読むのは刺激的で、スリリングなひとときだった。

これからも応援しています。ご活躍ください。