※文章を修正しました。(08/26/10)

本号の特集は「コミュニティの構想力」で、冒頭に水野和夫のインタビューが配されている。なお、特集冒頭の解題のみ引用する。

シャルル・フーリエが、国家の支配を受けず、土地や生産手段を共有する協同組合「ファランジェ」と、その成員が共同で生活する場(コミュニティ)としての「ファランステール」を構想したのは、第一帝政下のフランスでした。皇帝ナポレオンが工業化・産業化を強力に推し進め、おおくの労働者たちが生まれ、劣悪な条件で働いた時代でした。まだ「資本主義」という言葉は生まれていませんでしたが、このファランステールは、フーリエにとって、資本主義への批判であり、労働を快楽に変えるユートピアの実験室でした。

『atプラス』では、資本主義という市場経済を超える領域としてのコミュニティの可能性を具体例とともに特集します。

たとえば、村八分という言葉があります。村というコミュニティの掟や秩序を破ったものに対して課される共同絶交ですが、その共同絶交を免れる残りの二分は、葬式の世話と火事の消火活動です。つまり、葬式と火事の消火は、コミュニティの紐帯であるともいえます。その葬式をサポートする女性たちのワーカーズコレクティブをレポートします。また、コミュニティをサポートする社会システムとは何か、ネット上のコミュニティの可能性はどこにあるのか、についても考えたいと思います。

水野は、「価格革命」と「利子率革命」が、グローバル化する経済の中で、日本経済に先鋭的な影響を及ぼしたことを主張する。

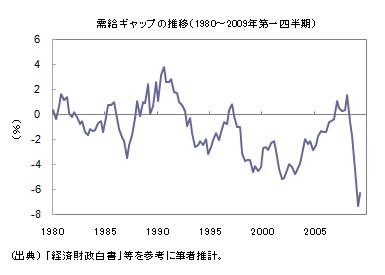

「価格革命」とは、原油など輸入原材料価格が2000年代後半以降大きく高まったことを指すもので、これは交易条件の悪化を通じて、日本経済に大きな影響を与えた。これに関係して水野は、2004年以降のデフレは、需給ギャップによって生じたものではないため、「本気でデフレ脱却を目指すなら、利上げをして、円高にすることで少しでも安く化石燃料を買うか、長期的には、脱化石燃料社会を構築するしかない」と指摘する。

一方の「利子率革命」とは、投資の機会が飽和し資本需要が縮小する中で、利子率がかつてないほどに低下したことを指していると考えられる。企業の利潤を高め得るような効率性のある投資機会を国内に求めることができなくなり、貨幣供給量は信用創造が充分に働かないことで低くなる。よって、経済はデフレ基調となる。

確かに水野がいうように、2004年以降の物価(GDPデフレーター)の下落に与えた純輸出の寄与は大きく、交易条件の悪化が物価下落の主たる要因となっている。

http://d.hatena.ne.jp/kuma_asset/20100520/1274363256

しかし一方で、極めてオーソドックスに需給ギャップを推計*1しても、需給ギャップがプラスとなるのは2007年から2008年第一四半期にかけての短期間の現象であり、それ以外の時期はずっとマイナスで推移する。

2004年以降、需給ギャップが存在しないという見方は常識的な見方ではない。需給ギャップがある中で利上げを行えば、需給ギャップはさらに拡大し、経済には極めて悪質な影響を与えることになるだろう。

しかも、実需が回復した2002年以降の景気回復期も、その間、名目GDPはほとんど成長していない。このことは、水野のように、経済のグローバル化によって企業の取り分が増えるなど市場経済のルールが変わったことで説明でき得るものではない。むしろこの事実にこそ、デフレというものの本質的な問題が宿っているのである。

なお、交易条件については、それを為替レートによって操作し得る変数であるとみなすことには異論もある。少なくとも交易条件は、金融政策の目標とされるべきものではない。

一方の「利子率革命」に関係する論点については、以前のエントリーで整理しており、ここでは特に言及はしない。

http://d.hatena.ne.jp/kuma_asset/20100417/1271468823

「成長の限界」という見方

本特集では、「資本主義という市場経済を超えるコミュニティの可能性」という大きな論点が掲げられている。しかしこうした論点は、「成長の限界」という見方に与することではじめて意義をもつものである。成長が約束されている限り、市場経済に対するオルタナティブを考える必要性に乏しく、成長による繁栄が不可能になることで、はじめてそのオルタナティブを考えることにリアリティが現れるのである。そのことは、この水野のインタビュー記事を最初に配したことにもあらわれている。

成長の限界という見方に与しているということは、幸福度などGDPに変わる指標の整備を目指すという現政権の「成長戦略」にもいえる。すなわち、成長に限界が生じたとき、GDPの水準は同じであっても、例えば、100を50人に2ずつわけるよりも100人に1ずつわけた方が社会全体として幸せだ、とするような見方である。これには、経済成長よりも再分配を重視する広井良典の見方や、失業者の存在が非効率を意味するとする小野善康の見方とも相通じるものがあるだろう。

いいかえれば、現政権の経済政策の方向性は、「成長戦略」というよりも「定常型社会戦略」というべきものであり、こうした意味において、本特集は時宜を得ているといえるだろう。

「成長の限界」という見方にリアリティを感じさせる要因は、第一には、1990年代半ばから続いているデフレである。デフレ下においては、実需が高まってもマクロの所得は増加せず、成長の実感を得ることが困難となる。

そのほかに、サービス経済化にともなう投資の停滞と労働生産性の低下がある。これは、おそらく水野のいう「利子率革命」や、あるいはケインズのいう「金利生活者の安楽死」などの論点にも関係する。人口減少もまた、ケインズがいうように投資を停滞させることになるだろう。高度経済成長期の日本のように、社会資本の整備が経済の供給力を増強しそれが消費を通じて経済の成長につながり得るような時代であれば、投資の拡大によって「資本の限界効率」を高め、経済の効率をよくすることができる可能性は高い。しかし、資本が過剰となる時代には、そうした可能性は低くなる。

前者の要因が経済の循環的な側面にかかわる問題である一方、後者のサービス経済化にともなう労働生産性の低下という現象は、主要先進国に共通してみられる現象であるが、前者は必ずしもそうではなく、名目金利のゼロ制約と流動性選好の高まりによって生じた現象であり、期待インフレ率の低さがそれに関係している。問題は、この二つの論調を安易に結びつけ、「成長の限界」という見方があたかも避けられ得ぬ事実であるかのように受けとってしまうことである。今回の特集は、この点においてやや配慮が足りない論点の提示の仕方となっている。