資料シリーズ No.141

イギリスにおける能力評価指標の活用実態に関する調査

概要

研究の目的

職業能力評価制度について先進的な取組が行われているイギリスの職業資格制度(QCF、NVQ)について、資格取得の状況や、取得者の企業内での昇進・昇格・賃金等処遇や転職時の採用に与える影響を調査する。

研究の方法

文献調査及び現地調査(イギリス)

主な事実発見

イギリスにおける1980年代半ばの全国職業資格(NVQ)導入には、当時の膨大かつ雑多な資格や認定証による混乱状態を是正し、職業資格の標準化と質の確保を図ることが目的とされていた。職場での仕事内容を職務基準として詳細に規定し、これを遂行する能力を評価する手法が用いられたことで、制度導入の主目的である規格化が図られた。

NVQの取得者は特に1990年代末から拡大し、導入から2012年までの30年弱の間にのべ985万人が資格取得に至った。この間、大きな政策目標として掲げられた資格取得層の拡大は、経済にはより良質な労働力を、また教育課程で成功が得られなかった低技能・低資格層には階層移動の利益をもたらし得る方策として捉えられていた。職場における実際の仕事が職務基準によって表現しやすく、資格取得が職務遂行能力の向上につながりやすいとみられる分野では、職業資格の利用が進んだ。アプレンティスシップに代表されるように、入職から数年間で「一人前」に仕事をするために要する技能の訓練が、職務基準によって構造化された資格の取得という形で行われ、また公的補助の対象ともなり得ることは、雇用主にとっても一定の利用価値を意味していた(いる)とみられる。また政府機関による企業調査では、職務レベルの高い求人ほど、雇用主が応募者の能力を評価する上で資格を重視していたとの結果も報告されている。

また資格取得者の側でも、職業資格は賃金や職務内容の改善、あるいはより良い仕事への転職の可能性を開くものとして積極的に捉えられていることが、各種調査からは窺える。現実には、資格取得が期待した効果を生まない場合も、あるいは取得した資格の効果が転職によって損なわれる場合もあるが、必ずしもそうした直接的な利益に結びつかない場合でも、例えば仕事上の能力や知識の向上など、彼らの資格に対する期待はそれなりに大きい。あるいは失業者等についても、ジョブセンター・プラス(公共職業紹介機関)経由では比較的限定された訓練機会しか提供されていないが、自主的な参加が多くみられる。

しかし一方で、詳細な規格化による硬直性や、資格取得の自己目的化による雇用主の技能需要への対応の失敗など、職務遂行能力ベースの資格制度や教育訓練体制には批判もあり、結果としてより柔軟な制度への揺り戻しが生じている。資格・単位枠組み(QCF)の導入による、資格取得プロセスや資格の作成に関する手続き等に関する柔軟化は、そのひとつである。導入以降、資格取得件数は全般的に拡大し、雇用主の反応も総じて良好といえる。小単位の訓練の蓄積による資格取得が可能となったこと、職務内容の変化に対応しやすくなったことなどが利点として挙げられる。ただしその柔軟性ゆえに、導入から数年を経て、既に資格内容や訓練の品質に関する不安の声も聞かれ始めている。人材不足の解消に向けた貢献の度合いや、労働者の技能水準の向上に対する効果の如何については、今後明らかになるとみられる。

さらに現在は、個々の雇用主の技能需要により即した形での訓練の促進に向けて、支援制度の見直しが進められている。訓練内容の決定を可能な限り雇用主に委ね、必ずしも資格を前提としない訓練の実施(従業員の能力開発)に対して助成を行う手法への転換が図られている。

こうした変化を背景として、雇用主に対する従業員の資格取得促進策として従来実施されていた「トレイン・トゥ・ゲイン」のような施策は、現在は実施されておらず、情報提供を通じた支援が主体となっている。雇用主が、職業資格の取得を通じた従業員の能力開発を検討する場合は、営利・非営利の訓練プロバイダや専門組織、継続教育カレッジなどに相談している。また個人に対しては、2012年に導入された全国キャリアサービスにより、訓練コースに関する情報提供や面談によるカウンセリング等が提供されているとみられるが、具体的な支援内容やその効果は目下のところ明らかではない。

図表1 分野別に見たQCF資格のレベル構成

出所:Vocational Qualifications Databaseより作成

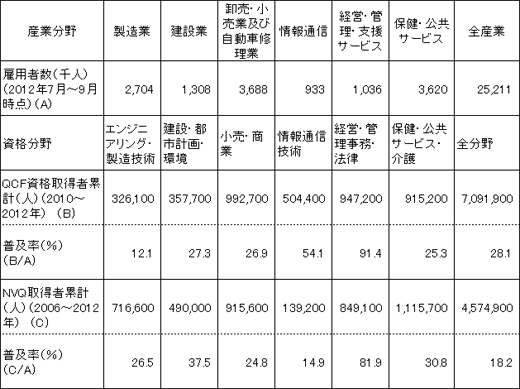

図表2 産業別の資格取得者累計と対雇用者比率

注:取得者累計は複数の資格を取得した者を重複してカウントしている。このため普及率は各業種における雇用者の資格取得者比率を厳密に示すものではなく、参考値であることに留意が必要。

出所:Ofqual 及びLabour Force Survey

政策的インプリケーション

調査の結果、職業資格は雇用主・資格取得者から一定の評価を得ており、企業内での処遇や採用等にも影響を及ぼしうる位置づけにあることが確認された。ただし同時に、能力の向上や雇用に結びついていないといった批判も生じており、政策的には職業資格を必ずしも軸としない能力開発支援策が試みられつつある。

政策への貢献

職業能力評価基準の活用に関する施策の検討材料とする予定。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次・序章(PDF:1.2MB)

- 第Ⅰ部 イギリスにおける資格制度(PDF:1.9MB)

- 第Ⅱ部 職業資格の利用−政府、企業、個人(PDF:3.2MB)

- 参考文献・付属資料:ヒアリング・レコード(PDF:759KB)

研究の区分

研究期間

平成25年度

執筆担当者

- 稲川 文夫

- 中央職業能力開発協会テクニカル・エキスパート

- 樋口 英夫

- 労働政策研究・研修機構 国際研究部主任調査員補佐