この記事のまとめ

- 日本産科婦人科学会が、菅義偉内閣官房長官に対してHPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の接種の積極的勧奨を求める要望書を提出した。

- 要望書と資料では子宮頸がんによる若年層の死亡者数の増加が強調されているが、なぜか資料とされたグラフでは「20~49歳」が若年層とされている。

- しかし、がんの統計で若年層といえば、AYA世代(15~39歳)のこと。

- 「15~39歳」でグラフを作ると、若年層の近年の死亡者数はむしろ減少傾向にあることがわかる。

- あえて「40~49歳」のデータを加えたグラフで若年層の増加を強調するのは、アンフェアな印象操作と批判されてもやむを得ない行為。

- こうした印象操作で国の政策に誤った影響が与えられてはならない。

日産婦学会が「若年層」の死亡増加を強調した要望書を菅官房長官に提出

2019年11月26日に、日本産科婦人科学会(日産婦学会)が、菅義偉内閣官房長官にHPVワクチン(いわゆる「子宮頸がんワクチン」)の積極的勧奨の再開を求める要望書を提出しました。

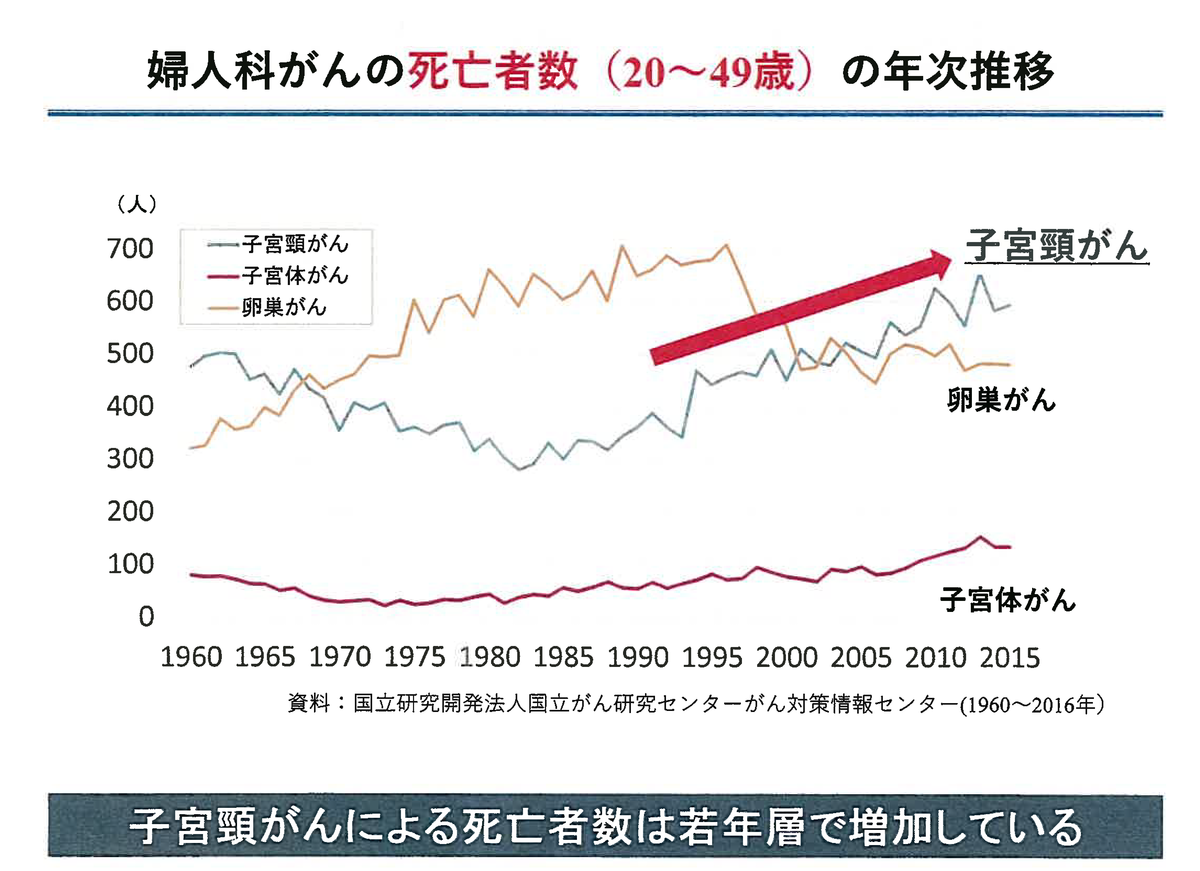

この要望書は「本邦におきましては、昨今、若年者における子宮頸がん症例の増加が指摘されております。」(下線は薬害オンブズパースンによる)との一文で始まっており、資料には「子宮頸がんによる死亡者数は若年層で増加している」として次のグラフが掲載されています。

このように、子宮頸がんによる死亡者数には右肩上がりの矢印が付けられていますが、なぜか「20~49歳」を「若年層」として定義しています。

AYA世代(15歳~39歳)で区分しなかったのはなぜか?

がん統計で「若年層」を区分する場合、通常はAYA世代(Adolescent and Young Adult:思春期および若年成人)と呼ばれる「15~39歳」という区分が用いられています。

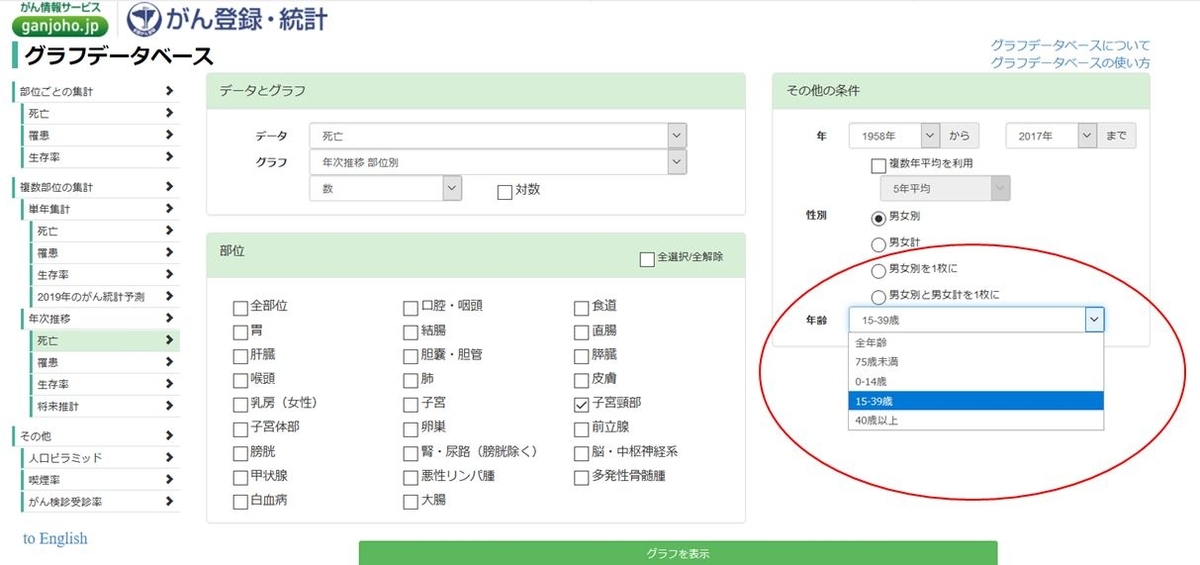

日産婦学会の要望書の資料とされたグラフの出典は、国立がん研究センターがん対策情報センターとなっています。

同センターのサイトのグラフデータベースのページでは、様々な項目で示される選択肢を選んでいくとグラフを作成することができます。その選択画面を以下に示します。

このように、赤丸で示した「年齢」の項目では、「15歳~39歳」というAYA世代で区切った形での選択肢が表示されますが、日産婦学会のグラフで用いられた「20~49歳」という選択肢は提示されません。

このことからも、日産婦学会のグラフで用いられた「20~49歳」という区切りが不自然であることをご理解いただけると思います。

近年の「15~39歳」(AYA世代)の死亡者数はむしろ減少傾向

さて、この国立がん研究センターがん対策情報センターのサイトで、AYA世代である「15~39歳」を選択して子宮頸がんの死亡者数の年次推移のグラフを作成してみたところ、次のようになりました。

このグラフからわかるように、「15~39歳」の子宮頸がん死亡数は、2000年以降はほぼ横ばいで、近年はむしろ減少しています。

つまり、AYA世代と呼ばれる「15~39歳」の区分でグラフを作成した場合、日産婦学会が要望書で強調したような右肩上がりの増加を示すことはできないのです。

「40~49歳」を加えることでグラフは右肩上がりに

「15~39歳」で死亡者数は増加していないのですから、日本産婦学会の資料にある「20~49歳」のグラフが右肩上がりになっているのは、「40~49歳」のデータが強く影響していることが推測されます。

そこで確認のため、がん情報サービスの「がんに関する統計データのダウンロード」のページ(https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/dl/index.html)から「人口動態統計によるがん死亡データ(1958年~2017年)」をダウンロードして、「20~29歳」「30~39歳」「40~49歳」「20~39歳」「20~49歳」の5種類の区切りでグラフを作ってみました。その結果は次のとおりです。

一番上の青のグラフが「20~49歳」のもので、当然ですが日産婦学会のグラフで示された2016年までは同じ形となっています。

これをもう少し細かく区分していくと、近年も死亡者数が増加傾向を示していると言えるのは「40~49歳」のグラフ(グレーの線)だけです。

「20~29歳」(緑)は死亡者数自体が少なく、10~30人の間で推移してほぼ横ばいです。「30~39歳」(黄)は、20代に比べると死亡者数は増えますが、先ほどの「15~39歳」のグラフと同様に、ここ20年ほどは横ばいで、最近はむしろ減少しています。年齢幅を広げた「20~39歳」(赤)のグラフでも「30~39歳」とほぼ同じ形となります。

このように「20~39歳」のグラフ(赤)でも右肩上がりとならず、むしろ近年は減少傾向であることがわかります。しかし、ここに「40~49歳」のデータを加えると、あたかも「若年層」の子宮頸がん死亡者が右肩上がりとなっているようなグラフができあがるのです。

40歳代での死亡者数の増加がそれ自体検討課題であるとしても、本来の若年層であるAYA世代とは意味合いが異なります。だからこそ、がん医療の分野ではAYA世代を特に検討対象としているはずですし、一般の人が受ける印象も違ってきます。

本来の若年層では右肩上がりの増加はしていないにもかかわらず、そこに40歳代のデータを追加して右肩上がりのグラフを作り、「若年層で増加している」という説明を加えるのは、本来の若年層での死亡者数が増加しているとの誤解を招くものであって、明らかに不適切です。

日産婦学会はアンフェアな印象操作を訂正するべき

日産婦学会は、その定款において「産科学及び婦人科学の進歩・発展を図りもって人類・社会の福祉に貢献することを目的とする」とを謳っています(日産婦学会定款3条)。

こうした学術団体であるはずの日産婦学会が、「15~39歳」というAYA世代の区分を素直に用いることなく、「40~49歳」を加えたデータを用いて「若年層」の子宮頸がん死亡者が右肩上がりで増加していると政府にアピールしていることは、明らかに不適切です。

本来の「若年層」がどの年代を指すのかを熟知しているはずの日産婦学会が、このようなデータから「子宮頸がんによる死亡者数は若年層で増加している」とするのは、アンフェアな印象操作と批判されてもやむを得ないでしょう。

薬害オンブズパースン会議は、このようなアンフェアな印象操作によって、国の政策に誤った影響が与えられることがあってはならないと考えます。