驚くべきことがあるものです。

6月15日、内閣府が、景気の拡大や後退を判断する景気動向指数研究会なるものを、約2年ぶりに開きました。

座長はあの悪名高き吉川洋東大名誉教授です。

その報告によりますと、安倍政権が発足した2012年12月から今年4月までの景気拡大期間が53カ月で、バブル景気の51か月を抜き、このまま9月まで続けば昭和40年代の「いざなぎ景気」を抜いて、戦後2番目の好景気となるそうです! (産経新聞6月16日付)

なかでもビックリなのは、この研究会の記者会見で、消費増税を行った2014年でも景気が後退しなかったと発表していることです。

このいけしゃあしゃあぶりは、かの「大本営発表」も真っ青です。

また、最近の人手不足を反映した有効求人倍率の伸びを、アベノミクスの成果だと嘯いてもいます。

言うまでもなく最近の人手不足の最大の理由は、少子高齢化による生産年齢人口の急激な減少にあります。別に政府が有効な雇用対策を打ったからでも何でもありません。

景気動向指数というのは、多くの領域から多くの経済指標を集めてきてややこしい計算式を用い、先行指数、一致指数、遅行指数の三つに分けて景気一般を判断するためのものです。

しかし内閣府の説明を読んでも、どの項目を重点的に選択し、それらのうちどれを加重的に計算するのか、その中身がよくわかりません。

こういう複雑怪奇な手法を用いて景気動向を占うと、「失われた二十年」が、なんと「いざなぎ景気」に匹敵するような好景気に変身するのだそうです。

開いた口が塞がらないとはこのことです。悪い冗談はやめてほしい。

こんな指標を使わなければ御用学者先生方は、「景気判断」を下せないのか。それも実態と真逆な判断を。

筆者には、景気が好転しているように見せかけるために、その中身の部分をわざと隠しているとしか思えません。

それはそうでしょうね。かれらにとって2019年に予定された10%への消費増税は、至上命題なのでしょうから。そのためならどんな理屈もつけようという固い覚悟を決めているらしい

安倍政権になってからも続いている(さらに悪化している)デフレ不況は、もっと単純な指標を見るだけで明らかです。

第一に実質賃金の推移。

以下をごらんください。1997年あたりをピークにどの算定による給与も一貫して下がり続けていることが一目瞭然です。

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0401.html

(出典:労働政策研究・研修機構)

第二に、先ごろ発表された、2017年1~3月期のGDP成長率が上昇したというフェイク・ニュース。

これはすでに三橋貴明氏や藤井聡氏によってそのからくりが暴かれていますが、念のためもう一度。

上昇したのは、「実質成長率」であり、それも前期比でわずか0.5%です。しかも実質成長率は、実際には積算できず、「名目成長率マイナス物価上昇率」という式から形式的に導かれるだけです。

さて名目成長率は、じつは前期比で▲0.03%でした。ところが物価上昇率のほうがそれよりはるかにマイナス度が大きく▲0.6%だったのです。そのため計算上、実質成長率がプラスになったにすぎません。

物価が下がり、賃金も下がり続けているのですから、これをデフレ不況と言わずして何といえばいいのでしょうか。

逆立ちしても「好景気」判断など下せるものではありません。

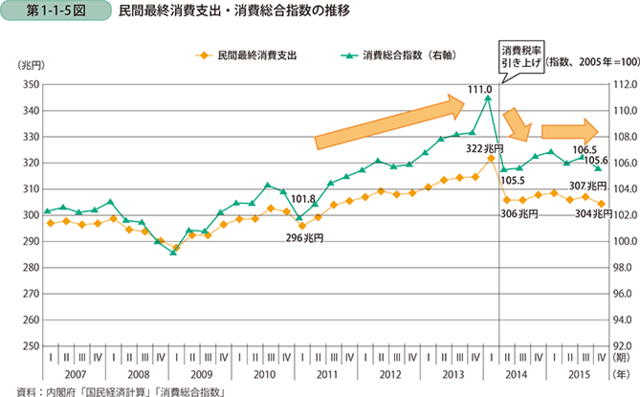

第三に、GDPの約6割を占める民間最終消費支出の2015年までの推移。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/image/b1_1_05.png

このグラフを見て、14年の消費増税によって景気が後退しなかったと考える人がいたら、その人にはいい眼科医を紹介してあげましょう。

しかし、何もこうした統計資料で確かめなくとも(それは大事なことですが)、世相をつぶさに観察していれば、景気など少しも回復していないことは明らかです。

筆者は、タクシーに乗るたびに、運転手さんに「景気はどうですか」と聞くことにしています。

ここ三、四年、これまで五十回くらいは聞いてきたと思いますが、「よくなってきてますね」と答えた人は、ただの一人もいません。

反対に、「よくないですねえ」と答える人が圧倒的に多い。なかには「アベノミクスなんてデッタラメよお!」と威勢よく応じた女性運転手さんもいました。

またこの二年の間に、鶴岡市、京田辺市、白浜町、藤枝市などの地方都市を訪れましたが、どの町も閑散としていて、目抜き通りはシャッター街でした。まことに「いざなぎ景気」とはうら寂しいものであります。

さらに、筆者の住む地区にあるデパ地下のスーパーは、隣のイトーヨーカ堂などより価格が高いので、昼間は閑散としています。ところが、閉店近くになると生鮮食料品が半額になり、客がどっと押し寄せます。特売品には長蛇の列ができます。

この光景は、筆者が子どもの頃開店した「主婦の店、ダイエー」を彷彿とさせます。みんな必死で家計をやりくりしているのですね。

吉川洋氏だけでなく、伊藤元重氏、伊藤隆敏氏、土居丈朗氏など、消費増税推進を目論む御用学者たちは、何か根本的に自らの職業的使命を間違えています。庶民の生活意識や実際の経済実態と、自分たちの主張とがいかに乖離しているかということにすら気づいていない。

いったい何のために「経済学」とやらをやってきたのでしょうか。

「緊縮真理教」に骨の髄までやられている財務官僚。そしてそこにゴキブリのように群がるこの人たちを、権力中枢から追放する方法を、何とかみなさんで考えましょう。