Date de création : 17.01.2009

Dernière mise à jour :

31.08.2022

12412 articles

RechercherRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Liste de chanteurs reggae francais (2)

· A textes (267)

· B textes (283)

· P textes (269)

· D textes (247)

· J textes (221)

· S textes (195)

· Amour noir et blanc (108)

· Anderlecht (198)

· Dictions et dictons et proverbes (126)

freud

freud

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

| « Freud » redirige ici. Pour les autres significations, voir Freud (homonymie). |

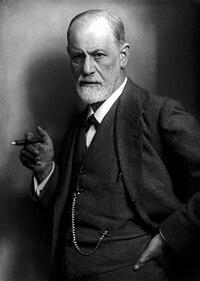

| Sigmund Freud | |

Sigmund Freud en 1911 | |

| Biographie | |

| Naissance : | 6 mai 1856 à Freiberg, Moravie, |

|---|---|

| Décès : | 23 septembre 1939 à Londres, |

| Nationalité : | autrichienne |

| Vie universitaire | |

| Formation : | Médecine (neurologie) |

| Titres : | Professeur |

| Approche disciplinaire : | Psychanalytique |

| Auteurs associés | |

| Détracteurs : | Pierre Janet — Ludwig Wittgenstein Lev Vygotski — Carl Gustav Jung |

| Partisans : | Karl Abraham — Donald Winnicott Melanie Klein — Sándor Ferenczi |

| Principaux travaux | |

| Psychanalyse - Sexualité infantile - Inconscient | |

| modifier | |

Sigmund Freud (né Sigismund Schlomo Freud le 6 mai 1856 à Freiberg, Moravie, Autriche [aujourd'hui P?™íbor, République tchèque] et mort le 23 septembre 1939 à Londres) est un médecin neurologiste, fondateur de la psychanalyse.

Paul Ricœur le situe aux côtés de Karl Marx et de Friedrich Nietzsche comme l'un des trois grands « maîtres du soupçon »[1], qui ont induit le doute dans la conception philosophique classique du sujet (Descartes, Kant, etc.). Outre les psychanalystes (fidèles à Freud comme Karl Abraham, Sándor Ferenczi ; les innovateurs comme Melanie Klein, Jacques Lacan ; les dissidents comme Wilhelm Reich), son influence se fait aussi sentir sur l'ethnologie (Géza Róheim, l'ethnopsychanalyse), le marxisme (les tentatives de freudo-marxisme, Herbert Marcuse), les sciences politiques, la philosophie (Deleuze, Derrida), et même sur l'art (le surréalisme, André Breton[2], la « méthode paranoïaque-critique » de Salvador Dali, etc.).

De nombreux documents sur la vie et l'œuvre de Freud, comme certains déposés à la Bibliothèque du Congrès à Washington, sont un certain temps restés inexploités. Longtemps, la plupart des ouvrages ayant fait suite à la biographie de Freud par Ernest Jones, critiquée pour son aspect hagiographique, avaient le défaut d'être au service d'une démonstration de leur auteur : il s'agissait soit de prouver que Freud était le plus grand penseur de tous les temps, soit qu'il était un charlatan. Si l'historiographie critique, initiée par Henri Ellenberger[3]puis relayée par de nombreux autres auteurs comme Mikkel Borch-Jacobsen[4], a finalement conduit à réviser l'histoire et la portée de l'œuvre de Freud, ce dernier n'en reste pas moins un des esprits les plus marquants et influents du XXe siècle.

Sommaire [masquer]

|

Sigmund Freud naît le 6 mai 1856 à Freiberg en Moravie. Troisième fils de Jakob Freud, modeste négociant, il est le premier enfant de son dernier mariage[5]. Après quelques déménagements, la famille Freud s'installe dans le quartier juif de Vienne, ancien ghetto de la ville[6]. Brillant élève, premier de sa classe pendant ses sept dernières années de scolarité (collège et lycée)[7], il hésite quant aux études qu'il doit faire entre le droit, la médecine et la philosophie. Ayant choisi la médecine, il mettra du temps à terminer ses études : il en profitera pour assister aux cours de Franz Brentano[8], travailler dans le laboratoire de Carl Claus d'abord et d'Ernst Brücke ensuite. Il est docteur en médecine en 1881, et Brücke lui conseille de commencer à pratiquer en hôpital pour se faire une situation. Freud se fiance en juin 1882, et étant assez pauvre, doit penser à son avenir plus qu'au plaisir de la recherche en laboratoire.

Déroulement des travaux de Freud [modifier]Freud a très tôt le projet général de constituer une psychologie scientifique à partir de trois principes de fonctionnements psychiques (« dynamique, topique, économie», selon ses termes). Il poursuit cet objectif jusqu’à la fin de sa vie, et dans la dernière période, il élargit son propos aux conséquences d’une telle vision de la psychologie dans le champ de l’anthropologie.

À plusieurs reprises, il va donc élaborer des modèles (au sens moderne) de l’appareil psychique et les confronter à sa pratique thérapeutique, incessante pendant plus de cinquante ans.

1883-1893 : de l'hypnose à la méthode cathartique [modifier]

Jeune médecin, jeune neurologue, jeune chercheur et jeune psychiatre (avant la lettre), Freud se trouve confronté à une énigme scientifique. Le champ des névroses commence à être distingué du champ des maladies avec lésions et de la simulation : il existe des troubles fonctionnels sans lésion, provoquant une réelle douleur psychique pour le patient.

Quelle est l’origine de ces troubles névrotiques, et du plus exemplaire d’entre eux, le plus spectaculaire aussi, l’hystérie ? Freud connaissant l’anatomie et la physiologie cérébrales, saines ou pathologiques, ou même soumises à des toxiques (la cocaïne par exemple), se tourne vers Charcot puis Hippolyte Bernheim, membre avec Ambroise Liébeault de l'école de Nancy, pour comprendre le cas d’Anna O., dont il a eu connaissance par son maître Joseph Breuer (psychiatre), ainsi que du traitement que celui-ci avait engagé, et dont les explications ne satisfont pas Freud.

À Paris, Charcot et ses disciples de l'École de la Salpêtrière disent que l’hystérie a souvent à voir avec le sexuel ou le génital (origine supposée et discutée depuis Hippocrate, utérus donnant l’étymologie d’hystérie). Ainsi, dès 1881, Paul Richer explique que la crise hystérique reproduit souvent un traumatisme psychique, notamment d'ordre sexuel[9]. Par quel processus la sexualité peut-elle conduire à l’hystérie, d’autant que l’on sait depuis Charcot que l’hystérie masculine existe aussi (cf. conférence de Freud en 1886) ?

L’hypnose permet à Charcot de démontrer que les troubles hystériques ne sont pas lésionnels, puisqu'ils disparaissent sous hypnose. Bernheim essaye d’utiliser celle-ci pour soigner, en énonçant que l’hystérie est un trouble psychologique. Pourtant, l’hypnose n’est pas toujours efficace et les théories (mal dégagées du mesmérisme) n’expliquent pas son fonctionnement. Hippolyte Bernheim théorise la suggestion comme explication de l’origine du trouble et comme moyen thérapeutique. Freud conduit une de ses patientes Emmy von N. chez Bernheim pour traiter son hystérie : c'est un échec, confirmé par la patiente, qui demande à Freud de cesser toute hypnose et toute suggestion, mais de l’écouter.

Le cas d'Emmy von N. permet à Freud de poser, d'une part, l’hypothèse que l’hystérie est la conséquence d’un traumatisme sexuel subi pendant l’enfance et, d’autre part, qu'en faciliter l’évocation consciente permet de guérir les symptômes hystériques. Aucun des prédécesseurs de Freud n’avait émis cette hypothèse et n’en avait tiré une pratique thérapeutique reproductible, sans hypnose, sans suggestion, par l’évocation des traumatismes sexuels infantiles grâce à la parole et à la mise en conscience.

Freud fondait du même coup un champ d’étude psychologique sur une réalité psychique dégagée de la neurologie (aux causes héréditaires ou de dégénérescences, Joseph Babinski renommera l’hystérie en pithiatisme pour l’exclure du champ scientifique de la neurologie, mais en la rejetant ainsi vers la simulation) ou de la psycho-philosophie de Pierre Janet.

1893-1905 : l'invention de la psychanalyse [modifier]

Les thérapies engagées par Freud sur la base de ces hypothèses le conduisent à découvrir que tous ses patients n’ont pas subi de réels traumatismes sexuels dans leur enfance : ils évoquent des « fantasmes », ils racontent un roman familial, auxquels ils croient. Simultanément, il découvre que certains patients ne « souhaitent » pas vraiment guérir. Ils résistent et transposent des sentiments anciens vers leur thérapeute : c’est ce que Freud appellera le transfert. Freud crée alors le terme de psychanalyse pour désigner tout son champ de pratiques thérapeutiques et d’études théoriques.

Freud se lance alors dans la description d’un appareil psychique qui, par son fonctionnement, peut rendre compte de ces faits. L’inconscient apparaît alors comme la racine commune à ces phénomènes. Le préconscient joue le rôle d'interface entre conscient et inconscient. Il permet aux événements inconscients de venir à la conscience – par le travail thérapeutique, mais également au travers des rêves et de leur interprétation (« voie royale » pour accéder à l'inconscient), des lapsus, actes manqués, jeux de mots, etc. – ou d'être refoulés dans l’inconscient et produire des effets, à longs termes parfois, sous forme de symptômes.

La vie mentale prend ainsi une forme plus complète où Freud articule le dualisme des pulsions sexuelles, qui tendent à la conservation de l’espèce, et des pulsions du moi, qui tendent à la conservation de l’individu. L’appareil psychique a pour fonction la réduction des tensions (concept d’économie de l’énergie psychique, que Freud utilise régulièrement), en particulier celles qui sont déplaisantes (par décharge ou par refoulement dans un processus de défense). Le conscient n’est plus qu’une partie de cet appareil psychique dont la partie inconsciente, les tendances refoulées, se fraye un chemin dans les rêves ou les symptômes de la névrose.

La source profonde des névroses est à trouver dans cette configuration que traverse tout enfant au cours de son développement psychique, la situation œdipienne (attirance pour le parent de sexe opposé et hostilité pour le parent de même sexe). Le conflit œdipien est plus ou moins dépassé au cours du développement de l'enfant. S'il ne l'est pas, il va perdurer sous forme de complexe, le complexe d’Œdipe. Freud pense cette situation universelle ou quasiment. Durant cette période, Freud se sert de son « autoanalyse » pour approfondir les rapports entre souvenirs d’enfance, rêves et troubles névrotiques.

Freud parlera de la psychanalyse pour la première fois publiquement en 1904, à une chaire universitaire américaine. En témoignage de reconnaissance, il y déclarera que le mérite de l'invention de la psychanalyse revenait à Joseph Breuer. Plus tard, il précisera que, bien qu'il soit lui-même réellement l'inventeur de la psychanalyse, il considérait que le « procédé cathartique » de Breuer constituait une phase préliminaire à son invention.

Cette période se conclut par la publication des Trois essais sur la théorie sexuelle (1905) qui rassemblent les hypothèses de Freud sur la place de la sexualité et son devenir dans le développement de la personnalité, et par le Cas Dora, qui introduit de manière détaillée et illustre le concept de transfert. Ce transfert, par lequel le patient crée une névrose (la névrose de transfert) dans la relation établie avec son thérapeute, en quelque sorte « expérimentale », est à analyser. En analysant cette névrose, les origines de la névrose initiale se trouvent dévoilées, voire les causes dénouées.

Les premières publications de Freud sont utilisées par des médecins germanophones pour développer leurs pratiques thérapeutiques. Ceux-ci entrent en relation avec Freud et engagent avec lui de longs échanges critiques sur les résultats pratiques et les hypothèses à explorer. C’est le début de la psychanalyse en tant que mouvement.

1905-1920 : l'institution psychanalytique [modifier]

À partir de ces hypothèses considérablement enrichies et structurées, Freud s’interroge pendant toute cette période sur la pratique de la cure, ses indications, sa conduite, ses limites, sa fin et sur les conduites de l’enseignement et de la formation des psychanalystes.

Il publie des articles, par exemple À propos de la psychanalyse dite sauvage, où il critique les médecins qui s’autorisent une pratique psychanalytique sans avoir expérimenté par eux-mêmes le parcours d’une cure. Il défend aussi l’idée que des non médecins, formés à la psychanalyse, pourraient assurer des cures. A ce sujet, Freud parle de psychanalyse « laïque » ou « profane ».

La « direction » des revues et des travaux théoriques, des séminaires, va l’occuper considérablement dans cette période, d’autant que parmi ceux qui travaillent avec lui, certains sont en rivalité personnelle, d’autres font des innovations théoriques ou pratiques que Freud n’admet pas, mais les débats restent ouverts car il n’a pas de réel pouvoir d’interdiction. Jung, Adler, Ferenczi, Rank, Tausk et d’autres vont ainsi à la fois apporter des contributions de valeur, des critiques pertinentes et des inflexions que Freud va discuter pied à pied, d’où qu’elles viennent. Il intégrera, en cohérence avec ses théories, certaines d’entre elles dans ses hypothèses, des années après. Ainsi, il refuse la mise en avant de l’agressivité par Adler, car il considère que cette introduction se fait au prix de la réduction de l’importance de la sexualité. Il refuse également la mise en avant de l’inconscient collectif au détriment des pulsions du moi et de l’inconscient individuel, et la non-exclusivité des pulsions sexuelles dans la libido que propose Jung.

Freud publie de nombreux ouvrages de synthèse, donne des leçons qu’il publie ensuite, et fait des conférences dans divers pays où il est accueilli de manières très diverses.

En 1915, il se lance dans la rédaction d’une nouvelle description de l’appareil psychique dont il ne conservera que quelques chapitres. Ce qu’il prépare est en fait une nouvelle conception de l’appareil psychique : en 1920, il commence à rédiger Au-delà du principe de plaisir qui introduit les pulsions agressives, nécessaires pour expliquer certains conflits intrapsychiques.

1920-1939 : extension de la psychanalyse [modifier]

Cette période débute par l’élaboration de ce qui a été appelé la seconde topique, composée du Moi, du Ça et du Surmoi. La seconde topique se superpose à la première (inconscient, préconscient, conscient).

Le développement de la personnalité et la dynamique des conflits sont alors interprétés en tant que défenses du Moi contre des pulsions et des affects, plutôt que comme conflits de pulsions (les pulsions en cause sont les pulsions de mort).

L’ambivalence et la rage étaient perçues dans la première topique comme consécutive de la frustration et subordonnées à la sexualité. Cette nouvelle conception évoque la lutte active qui se déroule entre les pulsions de vie (sexualité, libido, éros) et les pulsions de mort et d’agression (que d'autres analystes ont appelé thanatos). Plus fondamentales que les pulsions de vie, les pulsions de mort tendent à la réduction des tensions (retour à l’inorganique, répétition qui atténue la tension) et ne sont perceptibles que par leur projection au-dehors (paranoïa), leur fusion avec les pulsions libidinales (sadisme, masochisme) ou leur retournement contre le Moi (mélancolie). Encore une fois, Freud défend une vision duelle de l'esprit [10].

La censure qui provoquait le refoulement dans la première topique agit de manière inconsciente. L’inconscient n’est donc pas composé uniquement de refoulé.

Cette seconde topique induit des conséquences importantes sur la pratique de la cure : l’interprétation des conflits, qui ne sont pas des conflits actuels, ne sont pas non plus des conflits de pulsions, mais des défenses du Moi contre des pulsions ou des affects. Les pulsions sont des pulsions sexuelles et des pulsions agressives. Cette conception de la psychanalyse est beaucoup plus riche et complexe que sa réduction au pansexualisme.

Dans les dernières années de sa vie, Freud a essayé d’extrapoler les concepts psychanalytiques à la compréhension de l’anthropologie. Il avait déjà rédigé un certain nombre de textes dans ce sens, en particulier sur la religion comme illusion ou névrose.

Son existence, avec tous les drames qui l’ont atteint, n’est probablement pas étrangère au pessimisme foncier qui se dégage de son œuvre. C’est la partie la plus « risquée » de son travail et celle où les soubassements philosophiques de sa pensée émergent le plus (biologisme en dernier recours parfois, visions politiques qui sont des « projections » de la dynamique individuelle sur la société, etc.).

Les conceptions freudiennes [modifier]Résumé des principaux concepts freudiens [modifier]

Le conscient et l'inconscient [modifier]

Freud introduit une conception tout à fait neuve de l'inconscient. En effet, depuis longtemps, on avait remarqué que certains phénomènes échappent à la conscience : Leibniz[11] observait déjà que lorsque l'on passe quelque temps près d'une cascade, on est d'abord gêné par le bruit pour l'oublier ensuite tout à fait. Les phénomènes d'ivresse ou de transe donnaient eux aussi des exemples d'abolition de la conscience. L'inconscient qu'introduit Freud n'est pas simplement ce qui ne relève pas de la conscience. Par inconscient, Freud entend à la fois un certain nombre de données, d'informations, de vœux tenus hors de la conscience, mais il entend aussi l'ensemble des processus qui empêchent certaines données de parvenir à la conscience, et permettent aux autres d'y accéder, comme le refoulement, le principe de réalité, le principe de plaisir, la pulsion de mort. Ainsi, Freud pose l'inconscient comme origine de la plupart des phénomènes conscients eux-mêmes.

Les trois instances de l’appareil psychique [modifier]

Dans la seconde topique[12]proposée par Freud, notre comportement est le résultat d’une subtile équation entre trois instances distinctes :

- Le Ça : présent dès la naissance, il s’agit de manifestations somatiques[13] (agressives, sexuelles ; aspect instinctif et animal). Si le Ça est inaccessible à la conscience, les symptômes de maladie psychique et les rêves permettent d’en avoir un aperçu. Le Ça obéit au principe de plaisir et recherche la satisfaction immédiate. Il s'agit d'une sorte de marmite où bouillonnent tous nos vœux refoulés, soit nos pulsions de vie et de mort.

- Le Moi : le Moi est en grande partie conscient, il est le reflet de ce que nous sommes en société, il cherche à éviter les tensions trop fortes du monde extérieur, à éviter les souffrances, grâce, notamment, aux mécanismes de défense (refoulement, régression, rationalisation, etc.) se trouvant dans la partie inconsciente de cette instance. Le Moi est l’entité qui rend la vie sociale possible. Il suit le principe de réalité.

- Le Surmoi : depuis la naissance jusqu'à cinq ans, l’enfant hérite de l’instance parentale, groupale et sociale, il emmagasine quantité de règles de savoir-vivre à respecter. Le Surmoi se développe lorsque le complexe d'Œdipe est résolu. Du fait des pressions sociales, en intériorisant les règles morales ou culturelles de ses parents et du groupe, l’enfant, puis l'adulte pratiquent le refoulement. En effet, le Surmoi punit le Moi pour ses écarts par le truchement du remords et de la culpabilité. Il apparaît donc, comme un "policier" interne.

Les rêves [modifier]

Selon Freud, son travail sur les rêves est le plus important de tous, celui qui devrait survivre à tout. Il écrivait que l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient. Il s'est ouvert à Wilhelm Fliess d'un vœu, celui d'une plaque posée sur sa maison et qui dise :

- C'est dans cette maison que le 24 juillet 1895 le mystère du rêve fut révélé au Dr Sigmund Freud.

Cette plaque figure actuellement devant le 19 Berggasse à Vienne. La date correspond à l'un de ses rêves, celui de "l'injection faite à Irma".

Pour Freud, les rêves seraient des représentations de vœux (désirs) refoulés dans l’inconscient par la censure interne (le surmoi de sa seconde topique). Les désirs se manifesteraient dans le rêve de manière moins réprimée qu'à l'état de veille. Le contenu manifeste du rêve est le résultat d'un travail intrapsychique qui vise à masquer le contenu latent, par exemple un désir œdipien. En cure de psychanalyse, le travail repose sur l'interprétation à partir du récit (contenu manifeste) du rêve. Les associations du patient sur son rêve permettent de révéler son contenu latent.

Le travail du rêve reposerait sur quatre procédés :

- - Le rêve condense, comme s'il obéissait à un principe d'économie. En une seule représentation seront concentrées plusieurs idées, plusieurs images, parfois des désirs contradictoires.

- - Le rêve est décentré, le désir déformé sera fixé sur un autre objet que celui qu'il vise, ou sur de multiples objets jusqu'à l'éparpillement, le rêve dilue parfois. Il y a un déplacement de l'accent affectif.

- - Le rêve est une illustration (figuration) du désir en ce qu'il ne l'exprime, ni en mots, ni en actes, mais en images ; ici joue le symbole : la représentation substitutive de l'objet et du but du désir est parfois typique et d'usage universel.

- - Enfin, le rêve est aussi le produit d'une activité également inconsciente, mais très proche de l'activité vigile en ce qu'elle s'efforce de lui donner une apparence de vraisemblance, d'organisation, de logique interne. C'est l'élaboration secondaire.[14]

Les pulsions [modifier]

Les pulsions prennent leur source dans une excitation corporelle. Au contraire d'un stimulus, la pulsion ne peut être évitée ou fuie. Elle demande à être déchargée dans le conscient. Il existe plusieurs moyens de décharger une pulsion : le rêve, le fantasme et la sublimation. Une pulsion qui n'est pas déchargée est refoulée. Freud distingue deux principaux types de pulsions : la pulsion de vie (éros) et la pulsion de mort (thanatos).

Éros représente l’amour, le désir et la relation, tandis que Thanatos représente la mort, les pulsions destructrices et agressives. Thanatos tend à détruire tout ce qu’Éros construit (la perpétuation de l’espèce par exemple). Le masochisme en est un exemple typique.

Le complexe d’Œdipe [modifier]

Pour Freud, la structure de la personnalité se crée en rapport avec le complexe d’Œdipe et la fonction paternelle. Le complexe d’Œdipe intervient au moment du stade dit "phallique". Cette période se termine par l’association entre la recherche du plaisir et une personne extérieure, la mère. Le père devient le rival de l’enfant ; ce dernier craint d’être puni, en conséquence de son désir pour la mère, par la castration par le père. L’enfant refoule donc ses désirs et alimente son Surmoi, avec la naissance en lui de la culpabilité et de la pudeur, entre autres.

Les cinq stades du développement psychoaffectif [modifier]

- Le stade oral (de la naissance à environ 6 mois) : durant cette période, la zone érogène privilégiée est la bouche, notamment à travers l'action de l'allaitement. Le bébé prend plaisir à téter le sein de la mère ; puis à sucer son pouce. Il découvre le plaisir de manger et - imaginairement - "d'être mangé".

- Le stade anal (de 18 mois à 3 ans) : l'enfant se focalise sur la région anale et rectale, le plaisir est généré par le fait de retenir les matières fécales (rétention) ou de les expulser (défécation). C'est aussi à ce moment que l'enfant entre en opposition avec son entourage. (Du fait de l'affirmation de son agressivité, Karl Abraham a donné à ce stade le nom de stade "sadique-anal".)

- Le stade phallique (de 3 ans à environ 7-8 ans) : voir complexe d'Œdipe ci-dessus.

- Le stade (ou période) de latence (d'environ 7-8 ans à la puberté) : période calme, de grande pudeur et de désintérêt pour la sexualité, durant laquelle l'enfant accorde beaucoup d'importance aux apprentissages intellectuels et à la socialisation.

- Le stade génital (de la puberté à l'âge adulte) : l'intérêt pour la sexualité, pour la vie affective en général, donc pour la rencontre avec l'autre, prend une place centrale dans l'économie psychique du sujet, qui se consacre à "aimer et travailler".

Les trois blessures narcissiques [modifier]

Freud constatait que l'humanité avait déjà subi deux "blessures narcissiques" du fait de la recherche scientifique : Nicolas Copernic montre qu'elle n'est pas au centre de l'univers, et Charles Darwin qu'elle est issue d'une branche du règne animal. Freud estimait que la psychanalyse apporte un troisième démenti en montrant que l'homme n'est pas véritablement maître de ses agissements, du fait de l'existence de l'inconscient : "le Moi n'est pas maître dans sa maison".

La cure psychanalytique [modifier]

Culture, nature et interactions [modifier]

La culture désigne les pensées, la raison, le langage, les sciences, les religions, les arts, tout ce qui a été créé par l'être humain.

La nature correspond aux émotions, aux instincts, pulsions et besoins.

L’être humain lutte en permanence contre sa nature instinctuelle et ses pulsions, qu'il tente de réfréner afin de vivre en société, sans quoi l’égoïsme universel amènerait le chaos. Plus le niveau de la société est élevé, plus les sacrifices de ses individus sont importants. Par les règles claires qu’elle lui impose, la culture protège l'individu, même si elle exige des renoncements pulsionnels conséquents. Cela peut expliquer qu’il existe une rage et un rejet – souvent inconscients – vis-à-vis de la culture. En contrepartie, la culture offre des dédommagements aux contraintes et sacrifices qu'elle impose, à travers la consommation, le divertissement, le patriotisme…

Les fonctions de la religion [modifier]

Freud est critique vis-à-vis de la religion et estime que l’Homme y perd plus qu’il n’y gagne par la fuite qu’elle propose. Selon lui, l’humanité doit accepter que la religion n’est qu’une illusion pour quitter son état d’infantilisme, et rapproche ce phénomène de l’enfant qui doit résoudre son complexe d’Œdipe.

- « … Envisageons la genèse psychique des représentations religieuses. Ces idées, qui professent d’être des dogmes, ne sont pas le résidu de l’expérience ou le résultat final de la réflexion : elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité ; le secret de leur force est la force de ces désirs. Nous le savons déjà : l’impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d’être protégé – protégé en étant aimé – besoin auquel le père a satisfait ; la reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l’homme s’est cramponné à un père, à un père cette fois plus puissant. L’angoisse humaine en face des dangers de la vie s’apaise à la pensée du règne bienveillant de la Providence divine, l’institution d’un ordre moral de l’univers assure la réalisation des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines, et la prolongation de l’existence terrestre par une vie future fournit les cadres de temps et de lieu où ces désirs se réaliseront. » [15]

Néanmoins, Freud reconnaît que son point de vue a une limite : il existerait un noyau de vérité dans les religions, les superstitions et ce qu'il nomme l'occultisme. Freud élabora des expériences de télépathie (en particulier avec les premiers psychanalystes Jung et Ferenczi) et écrivit plusieurs articles sur cette question.[réf. nécessaire] Il fut longtemps membre des Sociétés anglaises et grecques pour la Recherche Psychique. [16].

Freud et la cocaïne [modifier]Freud fut cocaïnomane durant plus d'une dizaine d'années à la fin du XIXe siècle et développa une véritable passion pour la cocaïne. Avant de créer la psychanalyse, alors qu'il cherchait à s'illustrer par tous les moyens auprès de la communauté médicale, il étudia avec acharnement les propriétés de la cocaïne alors récemment découverte. Il a d'ailleurs pratiqué sur lui-même des expérimentations quant aux effets de la cocaïne, et c'est dans ce contexte qu'il a développé une sévère dépendance.

Freud serait également passé juste à coté de la découverte de certaines propriétés anesthésiantes de la cocaïne, et aurait particulièrement mal vécu l'évènement. Cet épisode aurait accru son acharnement à se faire connaitre[17].

Certains effets de la cocaïne, comme la subjectivité exacerbée et la sensation de domination psychologique sur autrui, peuvent être mis en parallèle avec les prétentions de la psychanalyse : l'existence d'un "inconscient" inaccessible au sujet mais pas au psychanalyste apte à le cerner.

Postérité et critiques [modifier]

Critiques envers Freud [modifier]

Les critiques de Freud, à son époque comme aujourd'hui, mettent en cause la scientificité de sa démarche : son manque de rigueur méthodologique (auto-analyse, absence de validation expérimentale par un faible nombre de cas et une absence d'études cliniques), l'aspect spéculatif des théories psychanalytiques, des erreurs de diagnostic et d'interprétation, voire des manipulations de résultats thérapeutiques, comme la « mystification » du cas Anna O. selon l'expression de Mikkel Borch-Jacobsen.

Il est également reproché à Freud la disqualification systématique de ses contempteurs et de ses disciples dissidents, la structuration sectaire du cercle psychanalytique, ainsi que la "réécriture" de la genèse de la psychanalyse en niant toute influence intellectuelle extérieure (notamment venant de ses anciens collaborateurs et amis Wilhelm Fliess et Joseph Breuer) – manœuvre par laquelle Freud se serait attribué la paternité absolue et exclusive de la psychanalyse.

Certains de ces points ont fait partie des controverses appelées les « Freud Wars ».

L’influence du freudisme et du mouvement psychanalytique [modifier]

Avec l'inconscient, Freud a permis une nouvelle compréhension des névroses et, au-delà, de l'âme humaine. Les travaux historiques d'Ernest Jones et, plus récemment, d'Henri F. Ellenberger rappellent que le concept d'inconscient est antérieur à Freud, mais précisent que ce dernier est un précurseur par sa manière de théoriser l'inconscient, dans sa première topique puis seconde topique[18]. Le mouvement psychanalytique s'est développé. En 1967, les psychanalystes de la « troisième génération » Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis isolent environ quatre-vingt-dix concepts strictement freudiens à l'intérieur d'un vocabulaire psychanalytique contemporain composé de quatre cent trente termes[19].

Le travail de pionnier de Freud a eu un impact sur la psychologie, sur la nosographie des troubles mentaux, la psychopathologie, sur la relation du patient et de son psychanalyste (transfert), sur la structure et le développement de la personnalité, sur les conflits intrapsychiques, leurs origines internes, pulsionnelles et leurs origines sociales et familiales. Freud est également considéré par certains comme ayant été celui qui a délivré la parole sur la sexualité et notamment la sexualité féminine, questions jusqu'alors méprisées par beaucoup de médecins, mais pour la subordonner à la sexualité masculine. Freud considère l'homosexualité comme une particularité au sens psychologique, et non pas comme une perversion (morale ou juridique). Selon lui, dans Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905) notamment, l'orientation homosexuelle est présente chez tout être humain au niveau inconscient. Dans une célèbre lettre à une jeune américaine, datant de 1919, Freud est encore plus explicite : "L'homosexualité n'est ni une maladie, ni une déviance, ni une perversion". Cependant, comme chez tout auteur, des contradictions existent dans l'ensemble de l'œuvre freudienne : l'homosexualité adulte peut y être présentée comme "immature" par blocage de la libido au stade anal, repli narcissique et identification à la mère (Trois essais). Elle ne nécessite ni cure, ni traitement pour les homosexuels heureux. Les homosexuels malheureux peuvent être guéris, non de leur homosexualité (qui n'est pas une maladie), mais de la souffrance qu'ils ressentent en général, au même titre que les hétérosexuels. [20] . Cependant, il affirmera également que l'homosexualité résulte "d'un arrêt du développment sexuel" (Correspondance de Freud 1873-1939, Gallimard, 1967, p. 461.).

L'influence des théories de Freud s'est étendue dans beaucoup de pays. À l'heure actuelle et dans certains courants psychiatriques ou neuroscientifiques, elle est remise en cause.

Œuvres majeures [modifier]En français, les traductions sont éparpillées entre plusieurs éditeurs. Depuis 1988, les Presses universitaires de France publient la traduction, œuvre collective sous la direction scientifique de Jean Laplanche, des Œuvres complètes de Freud / Psychanalyse [4]. Cette traduction est controversée, du fait de ce que Laplanche définit comme une exigence de fidélité au texte allemand, mais que ses contradicteurs voient comme un exercice formaliste, comportant des néologismes qui rendent la compréhension difficile[21]. Le volume Traduire Freud (1989) tente d'expliquer et de justifier les principes auxquels se réfère cette grande entreprise d'une nouvelle traduction des Œuvres complètes de Freud en France. Cette discorde retarde le travail nécessaire pour unifier la terminologie freudienne. En dernier ressort, c'est le lecteur qui fait son choix. Dès 2010, la situation des traductions des œuvres change radicalement puisque ses écrits sont tombés dans le domaine public ce qui annonce toute une série de nouvelles traductions dont on peut attendre le meilleur ou craindre le pire.

Les principaux écrits de Freud traduits en français sont listés ci-dessous, avec la première année de publication en langue allemande entre parenthèses :

- De la cocaïne, Bruxelles, Éditions Complexe, 1976, comprend, outre sa correspondance à ce propos, « Écrits sur la cocaïne », (1884), ainsi que « Contribution à la connaissance des effets de la coca », (1885), ce dernier réédité in Un peu de cocaïne pour me délier la langue, Max Milo Éditions, 2005 (ISBN 2914388764)

- Contribution à la conception des aphasies : une étude critique (1891), PUF, 1996 (ISBN 2130415474)

- Études sur l'hystérie (en collaboration avec Joseph Breuer) (1895), PUF, 2002, (ISBN 2130530699)

- Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, PUF, 2006 (ISBN 2130549950)

- L'interprétation des rêves (1900), PUF 2005, (ISBN 213052950X)

- Sur le rêve (1900), Gallimard, collection Folio, 1990 (ISBN 2070325547)

- Psychopathologie de la vie quotidienne (1904), Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot', 2004 (ISBN 2228894028)

- Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Gallimard, collection Folio, 1989 (ISBN 2070325393)

- Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient (1905).

- Le délire et les rêves dans la Gradiva de Wilhelm Jensen (1906), PUF, 2007 (ISBN 2130548253)

- Analyse d'une phobie d'un petit garçon de cinq ans : Le Petit Hans (1909), PUF, 2006 (ISBN 2130516874)

- Dora. Fragment d'une analyse d'hystérie (1905), Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2010

- L'Homme aux rats : Journal d'une analyse (1909), PUF, 2000 (ISBN 2130511228)

- Cinq leçons sur la psychanalyse (1909), Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2004 (ISBN 2228894087)

- À propos de la psychanalyse dite « sauvage » (1910) "La question de l'analyse profane", Gallimard-poche, 1998, ISBN 2-07-040490-0

- Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci (1910), Gallimard (ISBN 2070706656)

- Le Président Schreber (1911), PUF, 2004 (ISBN 2130548288))

- Cinq psychanalyses (Dora, L'homme aux Loup, L'homme aux rats, Petit Hans, Président Schreber), rééd., traduction révisée, PUF Quadrige, ISBN 2-13-056198-5

- Le maniement de l'interprétation des rêves en psychanalyse, (1911) in "La technique psychanalytique", Ed. : Presses Universitaires de France, 2007, Coll. : Quadrige Grands textes, ISBN 2-13-056314-7

- La dynamique du transfert (1912) in "La technique psychanalytique", Ed. : Presses Universitaires de France, 2007, Coll. : Quadrige Grands textes, ISBN 2-13-056314-7

- Conseils aux médecins sur le traitement psychanalytique (1912) in "La technique psychanalytique", Ed. : Presses Universitaires de France, 2007, Coll. : Quadrige Grands textes, ISBN 2-13-056314-7

- Totem et Tabou (1913), Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2004 (ISBN 2228894079)

- Le début du traitement (1913) in "La technique psychanalytique", Ed. : Presses Universitaires de France, 2007, Coll. : Quadrige Grands textes, ISBN 2-13-056314-7

- La prédisposition à la névrose obsessionnelle (1913)

- Pour introduire le narcissisme (1914)

- Névrose, psychose et perversion, Ed. : Presses Universitaires de France - PUF ; 1999, ISBN 2-13-045208-6

- Remémoration, répétition, et élaboration (1914) in "La technique psychanalytique", Ed. : Presses Universitaires de France, 2007, Coll. : Quadrige Grands textes, ISBN 2-13-056314-7

- Le Moïse de Michel-Ange (1914)

- L'Homme aux loups (1914), PUF, 1990 (ISBN 2130434002)

- Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique (1914) in Œuvres complètes, Vol. 12, 1913-1914, Ed. : Presses Universitaires de France, 2005, ISBN 2-13-052517-2

- Métapsychologie, Ed. : Presses Universitaires de France, 2010, ISBN 2-13-057957-4

- Vue d'ensemble des névroses de transfert : un essai métapsychologique (1915), Gallimard, 1985, ISBN 2-07-070685-0

- Considérations actuelles sur la guerre et la mort (1915)

- Introduction à la psychanalyse (1917), Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2004, ISBN 2-228-89405-2

- Deuil et mélancolie (1917) (1917)

- Complément métapsychologique à la doctrine de rêves (1917)

- L'inquiétante étrangeté et autres essais (1919) (Ed. : Gallimard Folio, 1988, ISBN 2-07-032467-2

- On bat un enfant (1919)

- Psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine (1920)

- « Au-delà du principe de plaisir » (1920) in Essais de psychanalyse, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2004, ISBN 2-228-89399-4

- De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité (1922)

- Le Moi et le Ça (1923)

- Le problème économique du masochisme (1924) in Œuvres complètes, Tome XVII, 1923 - 1925, Ed. : PUF, ISBN 2-13-044302-8

- Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes (1925)

- La négation (1925)

- Inhibition, symptôme et angoisse (1926), Ed. : PUF, 2005, ISBN 2-13-054980-2

- L'avenir d'une illusion (1927), Ed. : PUF, 2004,ISBN 2-13-054702-8

- La question de l'analyse profane (1927), Ed. : Folio - Gallimard, 1998, ISBN 2-07-040490-0

- « Malaise dans la civilisation » (1929) in Le Malaise dans la Culture, PUF, 2004, ISBN 2-13-054701-X

- « Nouvelles conférences sur la psychanalyse » (1932) in Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, Ed. : Gallimard, 1989, ISBN 2-07-032518-0

- Pourquoi la guerre ? (1933) avec Albert Einstein, Ed. : Rivages, 2005, ISBN 2-7436-1364-5 et en ligne [5]

- Abrégé de psychanalyse (1938), Ed. : PUF; rev. et corr., 2001, ISBN 2-13-044442-3

- Analyse terminée et analyse interminable (1937

- Moïse et le monothéisme (1939) in « L'homme Moïse et la religion monothéiste », Ed. : Gallimard poche, 1993, ISBN 2-07-032741-8

- Résultats, idées, problèmes Tome 1 (1890-1920), Ed. : PUF, 1987, ISBN 2-13-038595-8

- Résultats, idées, problèmes Tome 2 (1921-1938), Ed. : PUF, 2001, ISBN 2-13-039973-8

- Mémoire, souvenirs, oublis, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2010

Correspondances [modifier]

- Karl Abraham - Freud, Correspondance ((1907-1926)), Gallimard, 2006 (ISBN 2070742512)

- Sándor Ferenczi - Freud, Correspondance I, Calmann-Lévy, 1996 (ISBN 2702125425)

- Sándor Ferenczi - Freud, Correspondance T. 3, Calmann-Lévy, 2000

- Ernest Jones - Freud, Correspondance complète rassemblée par Andrew Paskauskas, PUF, 1998 (ISBN 2130486363)

- Oskar Pfister - Freud, Correspondance avec le pasteur Pfister, 1909-1939, Gallimard, 1991 (ISBN 2070722937)

- Lou Andreas-Salomé - Freud, Correspondance 1912-1936, Gallimard, 1970 (ISBN 2070270033)

- Carl Gustav Jung - Freud, Correspondance 1906-1914, Gallimard, 1992 (ISBN 2070721590)

- Ludwig Binswanger - Freud, Correspondance, 1908-1938, Calmann-Lévy, 1995 (ISBN 2702123740)

- Stefan Zweig - Freud, Correspondance, Rivages, 2006 (ISBN 2869304935)

- Romain Rolland - Freud, Correspondance 1923-1936, PUF, 1993 (ISBN 2130447465)

- Lettres de famille de Freud et des Freud de Manchester, PUF 1996 (ISBN 2130471196)

- Correspondance inédite avec Ernst Simmel 1918, in Psychanalyse à l'Université, décembre 1983, ISSN 03382397

- La Naissance de la psychanalyse : Lettres à Wilhelm Fliess, Paris, PUF, 1996 ; Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, Édition complète établie par Jeffrey Moussaieff Masson. Édition allemande revue et augmentée par Michael Schröter, transcription de Gerhard Fichtner. Traduit de l'allemand par Françoise Kahn et François Robert PUF, 2007, ISBN 2-13-054995-0.

- Stéphane Michaud et coll. : Correspondances de Freud, Ed. : Presse Sorbonne Nouvelle, 2007, ISBN 2-87854-407-2

- Sigmund Freud - Max Eitingon Correspondance 1906-1939, trad. : Olivier Mannoni, Ed. : Hachette, 2009, ISBN 2-01-235749-0

- Ernest Jones : La vie et l'œuvre de Sigmund Freud, PUF Quadrige 2006, 3 tomes. ISBN 2-13-055692-2 t.1 ; ISBN 2-13-055693-0 t.2 ; ISBN 2-13-055694-9 t.3.

- Didier Anzieu : "L'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse", Ed : Presses Universitaires de France (PUF) ; 3e édition, 1998, ISBN 2-13-042084-2

- Lydia Flem : "La vie quotidienne de Freud et de ses patients", Hachette, 1986.

- Lydia Flem : "L'Homme Freud. Une biographie intellectuelle", Seuil, 1991. ISBN 2-253-04128-9

- Peter Gay, Freud, une vie, Tome 1 & 2, Hachette littératures, 1991. Traduction de Tina Jolas de A life for our time, 1988. ISBN 2-01-279054-2 t1 ; ISBN 2-01-279055-0 t2 ;

- Gérard Huber : Si c’était Freud, Biographie psychanalytique, éd. Le Bord de l'Eau, 2009, ISBN 978-2-35687-041-4

- Lydia Marinelli et Andreas Mayer : "Rêver avec Freud. L'histoire collective de 'L'Interprétation du rêve'", Aubier, 2009. ISBN 978-2-7007-0398-6.

- Alain de Mijolla, Bernard Golse, Sophie de Mijolla-Mellor, Roger Perron : "Dictionnaire international de la psychanalyse", 2 vol, Hachette, Éd. revue et augmentée, 2005, ISBN 2-01-279145-X

- Alain de Mijolla : "Freud, fragments d'une histoire : Qui êtes-vous Sigmund Freud ?", Ed. : PUF, 2003, ISBN 2-13-053360-4

- Emilio Rodrigué : "Freud : Le Siècle de la psychanalyse" nouvelle Ed. : Payot, 2007, ISBN 978-2-228-90132-1

- Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France. – Paris : Éditions du Seuil.

- Marthe Robert : La révolution psychanalytique, Ed : Payot ; Édition : Rééd.2006 ISBN 2-228-88109-0

- Daniel Lagache, La Psychanalyse, Paris : Que sais-je n° 660.

- Daniel Boorstin, Les Découvreurs, Paris, Robert Laffont, 1986, ISBN 2-221-05587-X

- Brigitte Labbé et Michel Puech, Freud (illustrations de Jean-Pierre Joblin). – Toulouse : Milan jeunesse, coll. « De vie en vie » n° 15, 2005. – 58 p., 18 cm. – ISBN 2-7459-1633-5. – [ouvrage pour la jeunesse].

- "Résumé des Œuvres complètes de Freud", sous la direction de Florence Joseph et de Céline Masson, Éditions Hermann.

- Roger Dufresne, Bibliographie des écrits de Freud. Payot, Paris, 1973.

- Piera Aulagnier-Spairani, André Green, Jean Laplanche, Marthe Robert : Sigmund Freud, rééd de la revue l'Arc, Ed. : Inculte éditions, 2009, Coll. : Collectif-Essai, ISBN 2-916940-03-0

- Résumé des œuvres complètes de Freud, sous la direction de Laurence Joseph et Céline Masson, Hermann-Psychanalyse, 2009