英語

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2023年4月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

| 英語 | |

|---|---|

| English | |

| 発音 | IPA: ['ɪŋɡlɪʃ] |

| 話される国 | イギリス、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、南アフリカ共和国、フィリピン、シンガポール、香港など多数(約80の国・地域) |

| 地域 | 主として西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、東南アジア、北アメリカ、オセアニア、西インド諸島の一部など |

| 話者数 | 10億以上[1] |

| 話者数の順位 | 2-3(第二公用語含む、基準によって順位は異なる) |

| 言語系統 | |

| 表記体系 | ラテン(英語アルファベット) |

| 公的地位 | |

| 公用語 | 英語圏を参照 |

| 統制機関 | なし |

| 言語コード | |

| ISO 639-1 |

en |

| ISO 639-2 |

eng |

| ISO 639-3 |

eng |

| SIL | ENG |

| Glottolog |

stan1293[2] |

| Linguasphere |

52-ABA |

公用語が英語で、母語も英語である割合が最も高い地域

公用語が英語であるが、母語は英語以外である割合が最も高い地域 | |

英語(えいご、英: English 発音: ['ɪŋɡlɪʃ] イングリッシュ、羅: anglica)とは、インド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派の西ゲルマン語群・アングロ・フリジア語群に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。

「英語」という呼称

[編集]当該言語の日本語における名前である「英語」の「英」はイギリスの漢字表記「英吉利」に由来する。古くには「英吉利語」[3]という呼称もあったが、すでに廃れており「英語」という呼称のみが普及している。また、アメリカ合衆国で話されるアメリカ英語は米語(べいご)とも呼ばれる[4]。同様に他言語にも「仏語」、「独語」、「西語」などの漢字2文字の呼称があるが、現代日本では「フランス語」、「ドイツ語」、「スペイン語」といった呼称の方が普及しており、漢字2文字の名前はもっぱら略語としてのみ用いられる。

その一方、英語そのもので英語を意味するEnglishはイングランド(England)の形容詞形であり、「イングランド語」を意味する。

文字

[編集]英語は通常ラテン文字によって記述され、以下の26文字を用いる。

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

ヨーロッパの他の多くの言語と異なり、外来語、およびその転写(フランス語由来の café〈カフェ〉など)を除いてダイアクリティカルマークはほとんど用いない。

手書き時はアルファベットが連なる筆記体が以前は主流だったが、現在は署名(サイン)など独自性を追求される場合を除いて、読みやすさなどの観点からブロック体が主流である。

英語においては多くの文字が複数の発音を持っている。また綴りと実際の発音の食い違いも大きく、発音されない黙字が存在したり、また一つの発音が幾通りもの綴りで表記される場合もある[5]。

発音

[編集]文法

[編集]方言と変種

[編集]英語は複数中心地言語であり、明確な標準語は存在しない。ただし、最も早くイングランドに植民地化されたアメリカでも17世紀初頭、それ以外は18世紀末から19世紀末にかけての植民地化によって英語圏となったため言語が分化する時間が短く、さらに英語圏諸国は密接な関係を維持しているために言語の断絶も少なくなっており、意思疎通ができなくなるほどの言語分化は起こっておらず、一体性を持った言語として存続している[6]。英語の系統としては、アメリカ大陸への植民によってアメリカ英語とイギリス英語の系統に分かれており、アメリカ英語系統はカナダ英語とアメリカ合衆国英語とに分かれ、合衆国英語は植民地化したフィリピン英語の元となった。これに対し、イギリスは18世紀末以降の積極的な植民によって世界各地に英語圏を広げていき、オーストラリア英語やニュージーランド英語、西インド諸島英語やインド英語など、カナダを除く旧イギリス領諸国の英語は全てイギリス英語の系譜へと連なっている[7]。

一方、英語圏の辺縁においては、言葉の通じないもの同士が簡単なコミュニケーションを取るためのピジン言語が各地で成立した。特にカリブ海地域においては、奴隷貿易によって連れてこられたものたちの間で多様なピジン言語が成立し、さらに次の世代には母語話者を得て文法・語彙が整備され、ジャマイカ・クレオール語に代表される英語系のクレオール言語が多数成立した[8]。このクレオール言語は解放奴隷によって西アフリカへと持ち込まれ、クリオ語などの英語系クレオール言語がさらに成立した[9]。英領の太平洋諸島においてもこの過程は存在し、パプアニューギニアのトク・ピシンなどの英語系クレオール言語が成立している[10]。英国が世界各地に植民地を建設した関係上、英語を起源とするピジン言語・クレオール言語は非常に数が多く、全世界のピジン・クレオール言語の約40%は英語を起源とすると考えられている[11]。

方言

[編集]- イギリス英語

- アイルランド英語

- ウェールズ英語

- オーストラリア英語

- Cultivated カルティヴェイテッド(上層)

- General ジェネラル(中級層)

- Broad ブロード(下層)

- ニュージーランド英語

- カナダ英語

- アメリカ英語(米語)

- アメリカ中西部アクセント(標準アメリカ英語、GA、CNN英語)

- テキサンアクセント

- ニューイングランドアクセント

- ニューヨークアクセント

- フィラデルフィアアクセント

- フロリダアクセント

- 北カロライナアクセント

- 南カロライナアクセント

- アメリカ中北部英語

- アメリカ西部英語

- カリフォルニアンアクセント

- カリフォルニアンアクセントとは別だが、カリフォルニア発祥の方言としてValley girl accent(日本で言うところのギャル語、もしくはオネエ言葉に相当する)も存在する。現在ではカリフォルニアの女子の若年層以外にも世界中の英語圏の国々に広まっている。

- 南部アメリカ英語

- 間大西洋アクセント

- 第二次世界大戦後あたりまでアメリカ上流層で流行っていた人工方言。主に政治家や俳優など人前で話すときに使われた。第一次世界大戦前あたりから使用され、ラジオを通したBBC英語にとても影響されていると思われる。

- フィリピン英語

- ジャマイカ英語

- インド英語

- 南アフリカ英語

- コングリッシュ

- シングリッシュ

- 香港英語

職業変種

[編集]民族変種

[編集]その他の変種

[編集]英語系クレオール言語

[編集]混合言語

[編集]歴史

[編集]

Jutes: ジュート人

Angles:アングル人

Saxons: サクソン人

もともとイギリス諸島の先住民はケルト人系であり、ケルト語系の言語が使用されていた。やがて1世紀からローマ人がブリテン島に駐留するようになったが、そのローマ人が西暦410年に本国に引き上げると、5世紀半ばから6世紀にかけて、ジュート人・アングル人・サクソン人といったゲルマン系の人々が大陸からブリテン島に渡来して、先住のケルト人を支配するようになり、イギリス諸島においてゲルマン系の言語が定着した。ここから英語の歴史が始まる。彼らの話していた言語はゲルマン語派のうちの西ゲルマン語群に属しており、ドイツ語やオランダ語と近い関係を持っていた。なかでもオランダのフリースラント州で話されていたフリジア語とは極めて近い関係にあり、アングロ・フリジア語群として同一語群の中に含まれている[12]。

以後の英語の歴史はふつう、450年から1100年頃にかけての古英語、1100年頃から1500年頃にかけての中英語、それ以降の近代英語の3期に大別される。中英語と近代英語の間は初期近代英語と分類でき、また20世紀以降の近代英語は現代英語と分類される[13]。

古英語は渡来者たちの方言差を引き継ぐ形で方言を持っていたが、10世紀前半に陸地王国が統一されると徐々に標準語の需要が高まっていき、10世紀末にはウェストサクソン方言が標準書記言語としての地位を確立した[14]。しかし11世紀のノルマン・コンクエストによってフランスから来た貴族階級が話していたロマンス諸語のオイル語系のノルマン語が公用語として14世紀まで使われ、英語は公的部門で使用されなくなり、確立した標準語も消失した。このことにより、中英語ではロマンス諸語、特にフランス語からの借用語の増大と、庶民の間での英語の簡素化がすすみ、形態変化の単純化、名詞の性別の消失などを引き起こした[15]。ただし中英語の変化のどこまでが言語接触の影響によるものかは議論がある。その後、1362年には公的な場面で英語が使用されるようになり、15世紀初頭には公文書にも使用されるようになった。これに伴い、公文書体に準拠した書き言葉の整備が進んだ[16]。一方、15世紀初頭には大母音推移と呼ばれる発音の変化がはじまり、近代英語初期である17世紀初頭まで続いたことで、英語の発音は以前と比べ大きく変化したものの、書き言葉の綴りは伝統的な発音に基づいて整備されることが多く、さらに活版印刷の普及などによってこの綴りが固定化したため、単語の発音と綴りの間にずれが生じるようになった[17]。

現況

[編集]

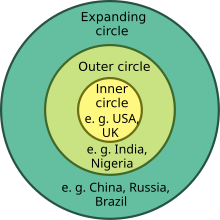

英語話者の分類としては、1970年代に提唱された3タイプによる分類法が広く使用されている。すなわち、母語としての英語(English as a Native language、ENL)、第二言語としての英語(English as a second language=ESL)、外国語としての英語(English as a foreign language=EFL)である[18]。また、ブラジ・カチュルは上記の分類法を元に、英語の使用状況を、母語使用圏からなる内円・第二言語使用圏からなる外円・外国語としての使用圏からなる拡大円の3つの円を使ってモデル化した[19]。

英語圏

[編集]

英語を母語とする人々が多数を占めたり、あるいは国語や公用語に英語が指定されている地域は英語圏と総称される。2007年時点では、全世界192カ国のうち英語を公用語としている国は55カ国にのぼっていた[20]。英語を母語としている人は世界人口の4.68%で、第1位の中国語(13.22%)と比べかなり少ない[21]。しかし公用語人口としては英語が世界一である[22]。

現在、イギリス(UK)全体としては圧倒的に英語話者が多数を占めているものの、英語が法的に国家の公用語とされているわけではない[23]。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドをはじめとして数十の国または地域では公用語もしくは事実上の公用語となっている。アメリカ合衆国は、全人口の約8割が英語を話し最大の英語話者数を抱えているが、国としての公用語は指定していない。一方で州単位で公用語を決める動きが1980年代以降活発化し、2006年時点ではカリフォルニア州、フロリダ州、イリノイ州など50州の内28州で英語のみが公用語に指定されている[24]。詳しくはen:Template:Official_languages_of_U.S._states_and_territoriesを参照。

第二言語としての英語圏の多くは、イギリス帝国の植民地に由来する。イギリス統治期、現地エリート層のほとんどは英語で教育を受け、植民地行政でも英語が公用語とされたため、独立後も多くの国でこの状態が引き継がれ、政治・経済・教育といった公的分野で英語が使用されていることが多く、また国内言語が統一されていない国家においては、エリート層の共通語として英語が機能していることもある。ただしこうした国家において英語話者は多数派ではないことがほとんどである[25]。

国際共通語としての英語

[編集]意思の疎通が可能な国や地域を考慮すると、英語は世界でもっとも広く通用する言語と考えられている[26]。英米の影響などで英語が国際共通語として使われるようになったため、外国語として英語を学習・使用する人も多い。そのため、世界各国でイギリス(イングランド)方言・アメリカ方言などの英語の枠組みを超えた「新英語」が出現するようになった[27]。

英語は国際連合の公用語の一つであるほか、多くの国際機関において公用語としての地位を確立している。石油輸出国機構のように、英語を第一言語とする国家が加盟していないのにもかかわらず英語を公用語とする国際機関すら存在する。また、2007年時点においてインターネット上で最も使用される言語は英語であり、英語圏以外の国のマスメディアも多くの場合英語放送や英語版の発行を行っている。航空交通管制は英語での交信が原則となっている。また自動車の車内の表記(スイッチ類、メーター類など)や車外の車名以外の表記[注釈 1]は英語表記が主流である。学術分野でも英語は共通語となりつつあり、文化面でも映画や音楽などは英語使用が主流となっている[28]。翻訳においては、英語以外の言語間で翻訳を行う場合すら、直接翻訳ができない場合はいったん原語から英語へと変換し、またそこから他言語へ変換することが珍しくない[29]。このように経済、社会、文化など様々な分野でグローバル化に伴う英語の普及が進み、「国際共通語」としての英語の重要性は高まる一方である。こうしたことから各国でも盛んに英語教育が行われるようになり、欧州連合(EU)では、学校でもっとも学ばれている外国語となっている[30]。

英語が国際共通語として使用されるようになったのはそれほど古くはなく、19世紀まではフランス語が外交用語や国際共通語としての地位を占めていたが、第一次世界大戦後から英語はフランス語と並ぶ国際語としての地位を徐々に築いていった[31]。第二次世界大戦後イギリスは徐々に国際政治での影響力を弱めていくが、同じ英語を使用する国であるアメリカ合衆国が強い影響力を持つようになり、さらにイギリスから独立した国家群のほとんどは独立後も英語利用を続けることが多かったため、結果として英語が有用な外国語として世界に広く普及することになった[32]。

この現況に対して、英語の影響力強化を懸念する立場からは英語が他言語を圧迫し言語帝国主義に陥っている、すなわち英語帝国主義であるとの批判も見られる[33]。

母語圏の英語事情

[編集]イギリス・アイルランドの英語事情

[編集]イギリス、とくに英語発祥の地であるイングランドには、多数の英語方言がある。特に社会階層による方言の分化が著しく、社会の上層で使用される「容認発音(received pronunciation/RP, BBC English, Queen's English など様々な呼称がある)」や下層で使用されるコックニーといった社会方言が存在する。容認発音は話者こそ少ないものの、伝統的に訛りのない標準発音とされており、BBC英語とも呼ばれるように公的な場面や放送などで主に用いられてきた[34]。しかし1980年代以降、容認発音に代わりロンドン付近の社会中層が主に用いてきた「河口域英語 (Estuary English)」の使用が増えつつある[35][36]。なお、これ以外に地域方言もイングランド各地に存在する[37]。

イングランド以外のブリテン諸島は本来ケルト語派圏であり、古くはスコットランド・ゲール語やアイルランド・ゲール語、ウェールズ語といったケルト語系の言語が使用されていた。しかしイングランドからの影響によって英語の使用が広まり、スコットランドでは中英語から分離した英語系のスコットランド語が早くも14世紀末には一般的に使用されるようになった[38]。1707年にスコットランドとイングランドが合同すると影響はさらに強まり、スコットランド語に代わって完全に英語の一方言であるスコットランド英語が主に使用されるようになった[39]。この傾向は他地域でも同様であり、ウェールズでも19世紀後半にはウェールズ英語の使用が主流となり[40]、アイルランドでもこの時期にアイルランド英語使用が一般的となった[41]。アイルランドが独立するとアイルランド・ゲール語は英語とともに公用語に指定されたものの、ゲール語の母語話者は減少を続けており、同国国民の9割以上はアイルランド英語を母語とするようになっている[42]。

アメリカ合衆国の英語事情

[編集]アメリカ合衆国には、国家の公用語に関する法的な文章が存在しない。ただし、州レベルでは、英語を公用語とする州や英語とスペイン語(アメリカ合衆国のスペイン語)を公用語と明文的に定める州もある。初期の頃は、西ヨーロッパ系(特にゲルマン人)の移民が多く、英語優位の状況が確保されていたが、次第に東ヨーロッパ・南ヨーロッパ系が増えてきた。さらにアジア・ラテンアメリカ(ヒスパニック・ラテン系アメリカ人問題を参照のこと)からの移民(アメリカ合衆国への移民)が大量に押し寄せ、彼らが高い出生率を維持すると、英語の地位が揺るぎかねないといった風潮が英語話者(アングロ・サクソン人系、WASP)の間で生まれてくる(イングリッシュ・オンリー運動)。いずれにしても英語が国家の言語(国語)として通用しているのは事実で、教育の分野においては「バイリンガル教育かモノリンガル教育か」といった趣旨の問題がたびたび持ち出される。

アメリカ英語の地域差はさほど大きくないが、おおまかには北東部のニューイングランド英語(New England English)、アメリカ南部一帯で話される南部アメリカ英語、そしてその他の地域の一般アメリカ英語の3地域に区分される[43]。

カナダの英語事情

[編集]カナダはイギリス連邦および英連邦王国を構成する一国であり、元英領植民地(Crown colony)であった地域だが、その英領植民地にそれ以前はヌーベルフランスであり、今でもフランス語が使われ続けているケベック州があることから、カナダ全体の公用語として英語(カナダ英語)とフランス語(カナダフランス語)の両方が制定されており、連邦政府のサイトや企業の商品説明などは全て英仏両言語で行われている。旧英領の国としては、全人口の内、英語を母語とする人の割合は58%と低く、フランス語が22%を占める。これは、移民が非常に多いため第二言語として英語を使用している人口が非常に多いからである。また、北米でアメリカ合衆国が隣に位置していることから、旧英領であるとはいえ、オーストラリアやインドなどほかの旧英領植民地とは違い、比べるとカナダの英語発音はイギリス英語よりもアメリカ英語に近いが、単語の綴りとしてはイギリス英語式とアメリカ英語式が混在している[44]。ケベック州ではフランス語が公用語であることから、英語を母語とせず英語運用能力が高くない人も少なくないが、ケベック州とニューブランズウィック州、オンタリオ州以外ではほとんどフランス語が使われないこともあり、カナダ英語におけるフランス語の影響は皆無に近い[45]。

オーストラリア・ニュージーランドの英語事情

[編集]現在、オーストラリアで話されている英語は、イギリス英語が訛ったものである。訛りは比較的強いが[46]、アメリカ英語ほど変化は激しくなく、オーストラリアの映画などは他の英語圏でもイギリス英語を理解できるものなら分かる。地域間の言語差異は非常に小さい一方で、社会階層により「洗練された」(Cultivated)、「一般的な」(General)、「訛りの強い」(Broad)の3種の社会方言が存在する。かつては容認発音に近いとされるCultivated方言が標準語とされて社会上層や放送などで使用されていたが、20世紀末以降使用が激減し、General方言が標準語としての地位を確立した。Broad方言は地方や労働者階級などで使用者が多いが、こちらの話者も20世紀末以降減少が続き、General方言への一本化が進みつつある[47]。

ニュージーランドで使用される英語は、オーストラリア英語とほぼ類似しており、綴りや発音もイギリス英語の傾向だが、同国のもう1つの公用語であるマオリ語(先住民族マオリの言語)の影響も受けている。オーストラリアと同様、地域差が非常に少ない一方でCultivated、General、Broadの3方言が存在する[48]。

母語圏以外の英語事情

[編集]南アフリカの英語事情

[編集]南アフリカは大きな英語母語話者の集団が存在するものの多数派ではなく、2011年時点で英語母語話者人口は総人口の約9.6%を占めるに過ぎず、ズールー語・コサ語・アフリカーンス語に次ぐ規模にとどまっている。公用語としても唯一のものではなく、11ある公用語のうちの一つに過ぎない。一方で第二・第三言語として英語を使用する人口は非常に多く、事実上国内の共通語となっている。もともとアパルトヘイト期においては白人系の言語であるアフリカーンス語と英語の2言語のみが公用語となっており、なかでも政府や社会の主導権を握るアフリカーナーの言語であるアフリカーンス語の利用が積極的に進められたものの、この政策は差別される側である黒人の強い反発を招き、その反動からアパルトヘイト撤廃後は英語の共通語化が急速に進んだ[49]。

インドの英語事情

[編集]インドでは英語はヒンディー語と並んで公用語の地位にあるが、現状に至るまでには紆余曲折が存在した。インドには英語の母語話者がほぼ存在せず、一方で北部を中心にヒンディー語が広大な共通言語圏を形成していたため、憲法制定時にはヒンディー語の単独公用語化が目指され、英語は「1965年までは公用語として併用される」との規定が定められていた[50]。しかしまったく言語圏の違う南部のドラヴィダ諸語圏からの反発が非常に強く、1965年に憲法における英語併用期限が切れると同時に激しい反対運動が巻き起こり、2週間後には事実上公用語2言語制の継続が決定した[51]。一方で、ヒンディー語話者を中心に英語公用語化への反発も存在する[52]。

日本の英語事情

[編集]日本では、学校教育の場合、文部科学省が定める学習指導要領により、義務教育である中学校3年間と小学校5・6年生で英語が必修教科となっているが、「受験英語」という言葉があるように読解力が特に重視されていて、会話(英会話)があまり教えられていないため、受験(入学試験)が終わると英語に接する機会が少なく、非英語圏の先進国やアジア域内諸国と比べても通用度は低い(全く話せず、聞き取れず、という人がほとんど)。

江戸時代末期にアメリカやイギリスからの使節と交渉する必要が生じ、日本での英語の歴史が始まった。ジョン万次郎が著した日本最初の英会話教本には、(日本語とは語順の違う)英文の意味を取りやすいよう、漢文のような返り点が打たれていた。英国外交官のミットフォードは1866年から4年間日本に滞在し貝原好古の『諺艸』など和書の一部を英訳して本国で紹介しており、初めて英訳された日本の文書はこれであろうと述べている[53][注釈 2]。

島村盛助など英文学者らが和英辞書を編纂したが、英語は第二次世界大戦中は、敵性語として排斥されていた時期もあった。今日、日本における英語は依然第一外国語であり、科学技術や諸制度の吸収のための手段や通商の道具(商業英語)という位置付けである。

高校受験・大学受験、各種学校の必修・選択単位取得においては、英語を読解する能力が重視され、英文和訳を中心とした授業(いわゆる受験英語の学習)が行われている。日本語での出版活動が盛んで、多くの英語の書籍が日本語へ翻訳されることから、日常生活で英語の読解に迫られることはあまりないが、職種によっては英文文献の読解が必要となることは少なくない。そのため、専門分野の英文の理解はできるが、日常会話の経験はなく、英会話に苦手意識を持っている日本人は多い。

日本では、非都市部を中心に英語会話能力を特殊技能と見なす傾向が認められる。日本では大学の講義を英語ではなく日本語で受けることができること、すなわち日本の高等教育は母語だけで十分に享受できるということ、英語を母語とする人が1%未満であり日本語だけで日常生活に支障をきたさないことなど複合的な要素によって、日本国内では特定の業界や職種を除き、英会話の必要性が乏しいためである。一方、東京・大阪・神戸・名古屋・福岡などの都市圏では英語話者のコミュニティが形成されている他、英語放送局も存在する。日本の案内標識は英文併記が多い。

英語に関する資格試験

[編集]英語に関する辞典

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ “English”. エスノローグ26版 (2023年). 2023年11月29日閲覧。

- ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin et al., eds (2016). “英語”. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History

- ^ 例えば、青木輔清 編『英吉利語学便覧 初編』(明治5年刊)など。

- ^ kotobank「米語」(kotobank)

- ^ 「英語の歴史」p97-100 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「言語世界地図」p197-199 町田健 新潮新書 2008年5月20日発行

- ^ 「英語の歴史」p137 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p239-241 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p247-249 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「英語の歴史」p146 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「よくわかる社会言語学」(やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)p81 田中春美・田中幸子編著 ミネルヴァ書房 2015年9月20日初版第1刷発行

- ^ 「英語の歴史」p24-25 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「英語の歴史」p38 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p20-21 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p24-26 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p36-38 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p42-44 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「英語系諸言語」p88-89 トム・マッカーサー著 牧野武彦監訳 山田茂・中本恭平訳 三省堂 2009年9月15日第1刷発行

- ^ 「英語系諸言語」p117-118 トム・マッカーサー著 牧野武彦監訳 山田茂・中本恭平訳 三省堂 2009年9月15日第1刷発行

- ^ 「言語世界地図」p194 町田健 新潮新書 2008年5月20日発行

- ^ CIA. “The World Factbook -Field Listing ::Languages” (英語). 2009年11月26日閲覧。[リンク切れ]

- ^ 『なるほど知図帳世界2009』昭文社、2008年。ISBN 978-4398200396。

- ^ 「よくわかる社会言語学」(やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)p147 田中春美・田中幸子編著 ミネルヴァ書房 2015年9月20日初版第1刷発行

- ^ 「アメリカ」(世界地誌シリーズ4)p82-83 矢ヶ﨑典隆編 朝倉書店 2011年4月25日初版第1刷

- ^ 「よくわかる社会言語学」(やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)p88-89 田中春美・田中幸子編著 ミネルヴァ書房 2015年9月20日初版第1刷発行

- ^ en:List_of_languages_by_number_of_native_speakers

- ^ 「英語の歴史」p143 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「英語の歴史」p5-10 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「よくわかる翻訳通訳学」(やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)p69 鳥飼玖美子編著 ミネルヴァ書房 2013年12月10日初版第1刷発行

- ^ Eurobarometer (2006年2月). “Europeans and their Languages” (PDF) (英語). 2009年11月26日閲覧。

- ^ 「言語世界地図」p196 町田健 新潮新書 2008年5月20日発行

- ^ 「変容する英語」p160 菅山謙正編 世界思想社 2005年8月10日第1刷発行

- ^ 「よくわかる社会言語学」(やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)p94-95 田中春美・田中幸子編著 ミネルヴァ書房 2015年9月20日初版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p86-87 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p97 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「英語の歴史」p113 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p98-99 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p105-106 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p108-109 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p124-125 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p117 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p114-115 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p167-170 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p190-191 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p186 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ オーストラリア政府観光局認定のオーストラリア・トラベル・アドバイザーによる解説. “オーストラリアの言葉”. 2010年10月27日閲覧。

- ^ 「世界の英語ができるまで」p198-200 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p212-216 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「世界の英語ができるまで」p221-224 唐澤一友 亜紀書房 2016年4月5日第1版第1刷発行

- ^ 「インド現代史1947-2007 上巻」p194-199 ラーマチャンドラ・グハ著 佐藤宏訳 明石書店 2012年1月20日初版第1刷

- ^ 「インド現代史1947-2007 下巻」p16-21 ラーマチャンドラ・グハ著 佐藤宏訳 明石書店 2012年1月20日初版第1刷

- ^ 「英語の歴史」p190-191 寺沢盾 中公新書 2008年10月25日発行

- ^ 貝原好古他 1910.

参考文献

[編集]- 貝原好古他 著、ミットフォード 訳『Tales of Old Japan』ロンドン、1910年(原著1971年)。「Book on etymology and proverbial lore, called the Kotowazagusa」

関連項目

[編集]他の言語

[編集]- スコットランド語

- 古ノルド語 - 古ノルド語から英語への借用

- フランス語 - フランス語から英語への借用 - フラングレ

- ラテン語

- ギリシア語

- ドイツ語 - ドイツ語から英語への借用 - デングリッシュ

- 日本語 - 日本語から英語への借用 - 和製英語

- ネイティブスピーカーの数が多い言語の一覧