調査シリーズNo.196

女性活躍と両立支援に関する調査

概要

研究の目的

2016年施行の女性活躍推進法と2017年施行の育児・介護休業法の企業・従業員への浸透状況を把握し、今後の女性労働政策の課題を検討する。

研究の方法

アンケート調査(企業・従業員)

- 調査対象:

- 全国の常用労働者30人以上の企業15,000社。

※企業規模別に「30-99人」「100-299人」「300人以上」の3層に分けて、各層について日本標準産業分類に基づく16大産業注)の構成比(平成26年「経済センサス」に基づく産業構成比)となるよう、各層5,000社ずつ抽出

注)厚生労働省「雇用均等調査」と同じ設計になるよう考慮した。

- 従業員調査:

- 調査対象となった企業に勤務する新人(平成29年入社)または20・30代の正社員

※「30-99人」は男女2名ずつ計4名、「100-299人」と「300人以上」の企業は男女4名ずつ計8名に配布を依頼

- 回収:

- (企業)

- 30-99人

- 784票(15.7%)

- 100-299人

- 989票(19.8%)

- 300人以上

- 1281票(25.6%)

- (従業員)

- 30-99人

- 2,598票

- 100-299人

- 5,874票

- 300人以上

- 8,187票

主な事実発見

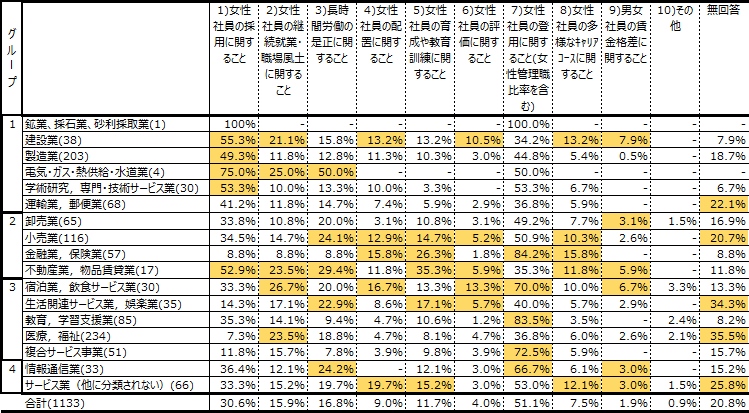

現在の日本企業における女性活躍状況は、産業ごとに概ね4グループに分けられる。

第1グループは、製造業や建設業が代表的であるが、女性の採用に課題のある産業である。このグループは、女性管理職比率が低く、女性の昇進がない企業の割合も高いが、そもそも常用労働者に占める女性比率が低く、管理職候補となる女性人材のプールを拡大することが課題。

第2グループは、小売業や金融・保険業が代表的であるが、女性の登用に課題がある。このグループは常用労働者に占める女性比率も女性管理職比率も中程度。

第3グループは、医療・福祉業や宿泊・飲食サービスに典型的だが、常用労働者に占める女性比率と女性管理職比率がともに高い。これらの産業では、既に女性登用が十分に進んでいて、女性活躍推進法の枠組みでは課題が見いだせていない可能性がある。

第4グループは女性比率も女性管理職比率も中程度であり、登用に課題があるという意味では第2グループに近いが、情報通信業のように、長時間労働の問題が女性活躍を阻害している。

図表1 企業調査(300人以上企業のみ) 産業別 数値目標を定めた取組み(複数回答)

政策的インプリケーション

女性活躍推進法の枠組みが最も適用しやすいのは第2グループだが、すべての産業で女性活躍が進むためには他の3グループに適した政策も重要。

政策への貢献

女性活躍推進法2019年改正の基礎資料として活用された。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:575KB)

- 第1章 調査の概要

第2章 調査結果の概要

第3章 中小企業における女性従業員の割合と行動計画作成の関連

第4章 労働組合の女性役員の有無と企業における女性活躍 (PDF:1.5MB) - 付属資料1 依頼状&調査票 (PDF:1.4MB)

- 付属資料2 基礎集計表/企業・団体調査 (PDF:1.6MB)

- 付属資料2 正規従業員調査 (PDF:1.2MB)

研究の区分

プロジェクト研究「働き方改革の中の労働者と企業の行動戦略に関する研究」

育児・介護期の就業とセーフティーネットに関する研究

研究期間

平成30年度~31年度

執筆担当者

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 酒井 計史

- 労働政策研究・研修機構 アシスタントフェロー

- 田上 皓大

- 労働政策研究・研修機構 アシスタントフェロー

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.129)。

関連の研究成果

- 「企業の人材活用と男女正社員の働き方に関する調査」(2016年)(調査シリーズNo.169『企業の人材活用と男女のキャリア』(2017年)より)