あと一ヶ月で2012年も終わろうとしている。

そして、ブログ「季節の変化」は満5年になる。

この5年間、毎週欠かさずにブログを掲載してきた。

2012年の締めくくりは、「季節の変化」で、

読者はどのシリーズのタイトルに、

興味や関心をもたれたのだろうか?

2012年の閲覧状況をみる。

2012年の「季節の変化」の掲載はつぎ。

「御柱祭、縄文文化」シリーズ、

「放射線量」シリーズ、

「東山魁夷」シリーズ、

「幸せと戦争」シリーズ、

「駒ヶ岳、氷河地形、紅葉」シリーズ、

「草間彌生」シリーズ。

「御柱祭、縄文文化」シリーズ9回(一部2011年)。

1)「岡本太郎が爆発する御柱祭」、2011年12月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/79b7598d139022e4b5d3d221979c8586

2)「御柱祭は世界遺産に」、2011年12月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/b042a9c271d5bd38025af89fe0e4d92c

3)「縄文のビーナスは世界遺産に」、2011年12月25日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2aec603cdd0df61da7138b616a42d8d1

4)「「縄文王国」諏訪を眺める」、2012年1月1日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/8e2df8d4be961bdcc6f41d43d7754090

5)「御柱祭の舞台は「縄文王国」諏訪」、2012年1月8日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/4ab82d52dfaed48925dc9f4d39dc3324

6)「岡本太郎が縄文美術を発見した」、2012年1月15日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/67b4095dc85aa98e50496fc797dfa3d7

7)「合掌土偶のなぞ」、2012年1月29日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/30198ea423fc91bd965ad8057c9b7074

8)「三内丸山遺跡のなぞ」、2012年2月5日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/b0bf8e9e26a45b35e23cb26e15b3504d

9)「御神渡りの神事」、2012年2月12日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c1fa1153926cdc476af592c917abe713

「放射線量」シリーズ8回(一部2011年)。

1)「福島市の放射線量2012年」、2012年1月22日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2942155d17396e57ce694557cf16e261

2)「累積の被ばく量が1mSvを超えた」、2012年5月20日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/17eac3dac01b2c12fae54c8ab6381dfd

3)「このブログの人気記事は「福島市の放射線量」」、2012年5月27日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c52df0802fcb9eb5c8c7d19ad49e2010

4)「日本のランドマークは原爆ドームと原発の廃炉」、2012年8月12日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/b46dc71e9cf6be905384b7379af39ee5

5)「南相馬市の放射線量」、2011年7月10日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/a01c1d1ec1ed310effe03992a7f9b83d

6)「福島市の放射線量」、2011年9月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f6427ef824f387fce8ed19399f00f7cf

7)「東北新幹線の放射線量」、2011年9月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c3d0691423740012734ab8dd94e63286

8)「六ヶ所原燃PRセンターの放射線量」、2011年10月9日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/ee2d42dc62242be4c1b26d5d0434d5c1

「東山魁夷」シリーズ18回(一部2011年)。

1)「東山魁夷の「花明り」」、2011年11月6日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/5d2fb467f0b2f445c4612087812e077d

2)「東山魁夷の「年暮る」」、2011年11月13日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/a5dac37b237ee890a9b85629131e1808

3)「東山魁夷の「緑のハイデルベルク」」、2011年11月20日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f7c7523990957d0900cf066cf0984e63

4)「川端康成、東山魁夷、井上靖の安曇野」、

2011年11月27日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/e0ec23bbd5be088a697624dd222d06bc

5)「東山魁夷の「安曇野を想う」」、2011年12月4日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/6b4d0e185dffac26dde0160f895e6f31

6)「東山魁夷が想う京都」、2012年2月19日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/ba8c3630ff34fb37eea0fbf652e8f504

7)「東山魁夷の安曇野への旅」、2012年2月26日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/4299107241d287b1069fb4d678761e32

8)「東山魁夷の「年暮る」から半世紀」、2012年3月4日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/4299107241d287b1069fb4d678761e32

9)「東山魁夷の「北山初雪」は残っていた」、2012年3月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2ffa9c842818d587aaa8d8f90d339cd9

10)「東山魁夷のハイデルベルクはドイツの京都」、2012年3月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/63fd6769eb683384262393522d7e20b1

11)「東山魁夷のザルツブルク」、2012年3月25日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/65a99ce58c1287c48ccb357e29176a03

12)「東山魁夷の北欧」、2012年4月1日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/d27c6e3e43951a5789a0996817186533

13)「東山魁夷の「行く秋」が生まれた町」、2012年4月8日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/09c25b7272ba08d2403ea3ad61313afe

14)「東山魁夷と信州の絆」、2012年4月15日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/9e52195242e2cea284b414a400fd22d9

15)「東山魁夷の「自然は心の鏡」」、2012年4月22日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/9ff6b846278e55a02e7ee7f05e429595

16)「東山魁夷の「残照」」、2012年4月29日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/88651acd2017d5783aa6c0f4d183cf22

17)「東山魁夷の心の故郷を失った人」、2012年5月6日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/49d960a63fc3dec03c02b81f75574623

18)「東山魁夷のブログの閲覧状況」、2012年5月13日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2ae595d72a2bc0c938b331f3a573c584

「幸せと戦争」シリーズ15回。

1)「幸せを感じるときは?」、2012年6月3日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2439400dce70acf2abc74aa6d9901b62

2)「満州からの引揚者の幸せは?」、2012年6月10日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/55ac2f7f0cdcd9b131f591a2c1ed0f5b

3)「満蒙開拓団は阿智村に注目」、2012年6月17日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/02ca44747cd22e2cabad80c3b680f36d

4)「満蒙開拓団の幸せは?」、2012年6月24日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/55ed27b7ccf1471fd8369ec4d9791bdf

5)「満蒙開拓団の女性に幸せはない」、2012年7月1日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/5c3b03d1d6f6c716aa85b760a87f2755

6)「世界で一番悲惨な言葉」、2012年7月8日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/fcf4277fc8980498f33ba971795098a6

7)「中国残留者2世の幸せは?」、2012年7月15日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/e54c3361cac3f9c32dcfb5871a3b83c5

8)「満蒙開拓団の痕跡」、2012年7月22日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/7c1d82aa8387ba6c103cb98adbe46918

9)「大日向村は満蒙開拓団のモデルケース」、2012年7月29日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/06fc71750703afcedf419e93fd12aaa7

10)「開拓を知るなら北海道大学の第2農場」、2012年8月5日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2322e0c4a6941da782c9f295a5aebddc

11)「戦争ポスターは焼却せよ」、2012年8月19日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/178c5a26cf3aa96d7fbdb5eb57653617

12)「戦争ポスターの謎とき」、2012年8月26日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/242a971ae119e2e0c77d5c9188b354b6

13)「戦争の証拠隠滅」、2012年9月2日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/6373e9fcdda2502639dac8eb230adcad

14)「重要書類は疎開から焼却へ」、2012年9月9日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/aa6a80156230a114c0eca482d765fd07

15)「幸せと戦争の閲覧状況」、2012年9月16日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/7e06acc3ac2f8fcfac8691dcf4566d79

「駒ヶ岳、氷河地形、紅葉」シリーズ6回。

1)「駒ヶ岳の白いコマクサ」、2012年9月23日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/744d0e49c1b6d1b18d1a11d72a9a7210

2)「駒ヶ岳と世界の氷河地形」、2012年9月30日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/d79b41f417d8ef47001dfd320cde2ed9

3)「駒ヶ岳のカール地形はお花畑」、2012年10月7日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/fa32ab0423ccfc6f558b37f7d7a75804

4)「駒ヶ岳は「聖職の碑」の現場」、2012年10月14日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f6832da34a8ecda236f0f362df9e3ff3

5)「駒ヶ岳の紅葉とカナディアン・ロッキー」、2012年10月21日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f77e7fe6e81a67973baef9a983eaa9be

6)「ビーナスラインの紅葉狩り」、2012年10月28日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f4a3a9a7896b4a62a9b96386cf863c21

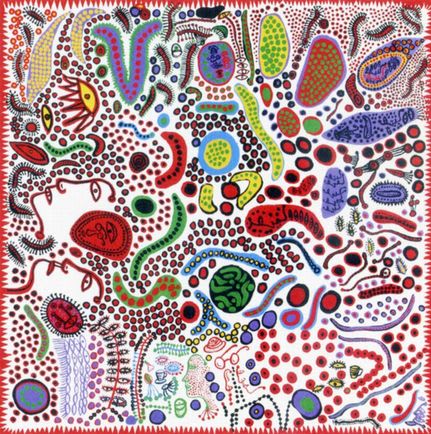

「草間彌生」シリーズ3回。

1)「草間彌生色の松本」、2012年11月4日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/265231232fb768219f03abb6a2e9bd33

2)「草間彌と川端康成」、2012年11月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c6063f4bb531b6c9eca7e63e30bc1dcc

3)「草間彌生と東山魁夷がみる日本」2012年11月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/9960b497c11ade2cf353c95b04998048

「季節の変化」の閲覧状況は、つぎの検索エンジンでみる。

Google、Yahoo! Japan、bing。

Yahoo! Japanには、Googleの検索エンジンが、

供給されていると思うから、順位は、Googleと似ている。

今回は「御柱祭、縄文文化」シリーズをみる。

「御柱祭、縄文文化」シリーズの閲覧状況 (1/2)。

1)「岡本太郎が爆発する御柱祭」、2011年12月11日。

「御柱」に乗る岡本太郎。今にも爆発しそうだ!

下諏訪町の「ハーモ美術館」の「岡本太郎と祭り展」。

写真提供:小口惣三郎氏。1980年の「御柱祭」。

http://www.harmo-museum.jp/taro-okamoto.html

「御柱祭」や「縄文美術」の調査のために、

岡本太朗は、諏訪を40回近く訪問している。

2)「御柱祭は世界遺産に」、2011年12月18日。

「御柱祭」は、平安時代の初期(8世紀)に最初の記録があって、

起源は、さらにさかのぼるというから、長い歴史である。

「御柱祭」の絵巻。諏訪市博物館のリーフレットから。

「御柱」を曳く人、縄やてこを持つ人、そして、

おんべや扇子、笹を持って掛け声をかける人と、

住民が分担し、結束してお祭りをしている。

3)「縄文のビーナスは世界遺産に」、2011年12月25日。

4)「「縄文王国」諏訪を眺める」、2012年1月1日。

「縄文王国 諏訪」、八ヶ岳方面の写真。杖突峠(つえつき とうげ)から。

左端の三角は蓼科山T。Sは茅野駅で、茅野市から右へ原村、富士見町へと続く。

茅野駅Sの左先は諏訪湖Uにつながる。

八ヶ岳Yのふもとからは、縄文時代や石器時代の国宝、

重要文化財が多数出ている。

日本で最古の国宝、「縄文のビーナス」①は、

「棚畑遺跡」(たなばたけ いせき)から出土。

縄文時代前期、約5000年前。高さ27センチ、重さ2.14キログラム。

「尖石(とがりいし)縄文考古館」に収蔵されている。茅野市。

実物で撮影はOK。

重要文化財の「仮面の女神」②は、

「中ッ原遺跡」(なかっぱら せき)から出土。

縄文時代中期、約4000年前。高さ34センチ、重さ2.7キログラム。

実物で撮影はOK。

「尖石縄文考古館」に、「縄文のビーナス」とともに収蔵されている。

「縄文のビーナス」も「仮面の女神」も、大きく、威風堂々としている。

国の「特別史跡」、「尖石・与助尾根遺跡」(とがりいし・よすけおね)には、

「尖石」③(とがりいし)がある。茅野市。

先端のカールは、石斧(せきふ)を作るときに磨いたときにできたくぼみ。

「尖石」は、信仰に使われたといわれている。

「尖石・与助尾根遺跡」には、「尖石縄文考古館」があって、

「縄文のビーナス」と「仮面の女神」が展示されている。

「阿久遺跡」④(あきゅう いせき)は、

縄文時代前期、約5000年から6500年前の遺跡。原村。

「阿久遺蹟」から、大集落や、桁外れの規模の祭祀(さいし)場、

直径120メートル、日本で最も古い環状集石群(ストーン・サークル)、

が見つかり、縄文の時代観をくつがえすものとなって、

国の指定史跡になっている。

重要文化財の「神像筒型土器」⑤(しんぞうつつがたどき)は、

「藤内遺跡」(とうない せき)から出土。富士見町。

「井戸尻考古館」に収蔵。絵はがきから。

「藤内遺跡」から出た土器や土偶199点は、

重要文化財に指定されている。

霧ヶ峰から切り出された「黒曜石」は、「やじり」⑨に加工されて、

全国に流通した。

青森県の「三内丸山遺跡」で「石鏃」(せきぞく)が展示されている。

霧ヶ峰の黒曜石は、「やじり」に加工し、姫川を下って日本海に出て、

海路で「三内丸山遺跡」に運び込まれた。

「やじり」は矢の先として、狩猟生活には欠かせない。

今で言えば猟銃の弾である。

加工技術が優れているから、形が美しい。

それに、職業が確立していたことがわかる。

黒曜石を切り出す職人、やじりに加工する技術者、

全国に運搬する流通業者と物々交換する販売者。

国宝の「縄文のビーナス」①と重要文化財の「仮面の女神」②、

国の特別史跡「尖石」③、重要文化財の「神像筒型土器」⑤間の距離は、

「縄文のビーナス」①の「棚畑遺跡」から、

「仮面の女神」②の「中ッ原遺跡」までは、3.9キロ。歩いて1時間。

「仮面の女神」②の中ッ原遺跡」から、「尖石」③がある

国の特別史跡「尖石・与助尾根遺跡までは、2.6キロ。

「尖石・与助尾根遺跡」から、

「神像筒型土器」⑤の「藤内遺跡」までは、14.6キロ。

トレッキンッグの距離から、国宝、重要文化財が続々と出ている。

優れた縄文美術の誕生で、「縄文王国 諏訪」といわている。

梅原猛 新潟県十日町市博物館名誉館長は、

新潟県、福井県で、つぎのように講演されている。

新潟県で。

「縄文中期の土器は何処が一番良いのか。

明らかに長野県から新潟県にかけてです。

諏訪湖周辺の地域から素晴らしい縄文土器が出る。

信州からここにかけて縄文中期は一番文化が栄えた」

福井県で。

「縄文中期において最も優れた土器を産出するのは、

諏訪湖の周辺であります。

今から五千年から四千年前、縄文中期と言われる時代においては、

諏訪地方が日本の文化の中心地方であったと思われます」

「御柱祭、縄文文化」シリーズの閲覧状況 (2/2)。

5)「御柱祭の舞台は「縄文王国」諏訪」、2012年1月8日。

「御柱祭」は、

「諏訪大社、「上社」(かみしゃ)と「諏訪大社、下社」(しもしゃ)で行われて、

それぞれのルートで「御柱」を曳行(えいこう)するが、

国宝、重要文化財がある「縄文王国 諏訪」が舞台である。

「諏訪大社、上社」の「御柱祭」の舞台。

「縄文王国 諏訪」、八ヶ岳方面の写真に、

「諏訪大社、上社」の「御柱」の曳行(えいこう)ルートを重ね合わせる。

諏訪大社、上社の「御柱」の曳行ルートA、B、C。

八ヶ岳Yからモミの木、8本を切り出して、

「御柱綱置場」Aから曳行(えいこう)をスタートする。

「御柱街道」Bを曳き、「木落し坂」(きおとしざか)Cで落し、

「川越し」(かわごし)で「御柱」を清め、

諏訪大社、上社の前宮Dと本宮Eへ曳き、

(次の「諏訪湖方面の写真」)

前宮と本宮の4隅に「御柱」を建てる、

「建御柱」(たておんばしら)でフィナーレを迎える。

「諏訪大社、上社」、本宮の「一の御柱」。

「縄文王国 諏訪」の遺跡はつぎで、縄文時代のほかに石器時代もある。

①は、国宝「縄文のビーナス」の「棚畑遺跡」、茅野市。

②は、重要文化財「仮面の女神」の「 中ッ原遺跡」、茅野市。

③は、国の「特別史跡」、「尖石・与助尾根遺跡」、茅野市。

④は、国の「史跡」で、祭祀場がある「阿久遺蹟」、原村。

⑤は、重要文化財「神像筒型土器」ほかの「井戸尻遺跡群」、富士見町。

⑨は、「黒曜石」が出る霧が峰、下諏訪町。

「黒曜石」は、狩猟には欠かせない「鏃(やじり)」として加工され、

全国に流通した。

「諏訪大社、下社」の「御柱祭」の舞台。

「縄文王国 諏訪」、諏訪湖方面の写真(杖突峠から)に、

「諏訪大社、下社」の「御柱」の曳行(えいこう)ルートを重ね合わせる。

諏訪湖Uの左奥は北アルプスV、右奥は美ヶ原高原W。上諏訪駅X。

「諏訪大社、下社」の「御柱」の曳行ルートは、

「棚木場」K(たなこば)からスタートし、

「木落し坂」Lで「御柱」を落して、

「諏訪大社、下社」の「秋宮」Mと「春宮」Nへ曳き、

「建御柱」(たておんばしら)でフィナーレを迎える。

「諏訪大社、下社」、秋宮の「一の御柱」。

「縄文王国 諏訪」の遺跡はつぎである。

重要文化財「顔面把手付深鉢形土器」⑥(がんめんとってつきふかばちがたどき」は、

「海戸遺跡」から出土。岡谷市。岡谷美術考古館から。

霧ヶ峰から切り出された「黒曜石」は(「尖石縄文考古館」で)、

「やじり」⑨に加工されて、全国に流通した。

黒曜石という土地の産物を、

やじりに加工、製造する産業を興し、

全国に流通して製品を交易するという、

加工貿易のビジネス・モデルをつくった。

6)「岡本太郎が縄文美術を発見した」、2012年1月15日。

岡本太郎が「縄文土器」を優れた「芸術品」とした。

それまでの「縄文土器」は、時代を考証する研究対象にすぎなかった。

「水煙渦巻文深鉢」(すいえんうずまきもんふかばち)。「井戸尻考古館」。

曽利遺跡。縄文時代中期。富士見町。「井戸尻考古館」の絵はがきから。

10円はがきのモデルになった(1972年)。

岡本太朗は、諏訪を40回近く訪れている。

美術誌「みづゑ」に「縄文土器論」を発表して、

縄文土器の芸術性を絶賛した(1952年)。

「縄文土器論」-民族の生命力

「現代人の神経にとっては、まったく怪奇だが、

この圧倒的な凄(すご)みは、日本人の祖先の誇った美意識だ。

それは今日なお、われわれの血の深い底流にひそんでいる」

「この非日本的と思われるほど強烈な美学を、

ふたたび、われわれのものとして取りもどしたい」

梅原猛、新潟県十日町市博物館名誉館長は講演されている。

「岡本太郎は縄文土器の芸術性を発見した、大した人だと思います」

「岡本太郎の発言を契機にして縄文土器は芸術になった」

7)「合掌土偶のなぞ」、2012年1月29日。

「合掌土偶」は、なにを意味しているのか?

「是川縄文館」のリーフレットから。

八戸市の風張(かざはり)1遺跡から出土。

縄文時代後期、約3500年前。

「合掌土偶」のなぞについて、作者のつもりで予想した。

「合掌土偶」は出産した後のポーズ。

わかりやすく、腹はペシャンコにした。

女性器は、出産のときに切れてしまった。

「合掌」しているのは、

子どもが生まれたうれしさ?

それか、死産の嘆き、悲しみ?

8)「三内丸山遺跡のなぞ」、2012年2月5日。

三内丸山遺跡のシンボルである「六本柱」は、なんのため?

「六本柱」は、屋根のない3層構造の「建物」として復元してある。

右の雪の小山は、「大型竪穴住居」の復元。青森の2012年1月は、

最低気温がマイナス10℃、最高気温はマイナス3℃だった。

小林達雄 国学院大学教授は、「世界遺産 縄文遺跡」、同成社発行で、

つぎのように書いている。

「六本柱はただに6本の巨木柱が天を衝いて立つというだけでなく、

その等間隔の配置が作り出す図形には縄文人の二至二分の原理を、

心得た上での巧みなカラクリがこめられていたのである。

これを大形建物の柱組みと見倣すのは、

縄文人の知、縄文人の世界観を否定する誤りを犯すことになる」

さらに、デーリー東北新聞社のOnline Serviceで、

つぎのように言われている。

「床を三層も張った、見るも無残な姿をしている。

どうにか屋根だけは取れたが、床を張るなんてとんでもない。

縄文人の心を踏みにじるものだ、今のままでは困る」

そして、

「六本柱」は、「諏訪大社の御柱のような信仰の対象」

と、主張されている。

梅原猛、新潟県十日町市博物館名誉館長は、

「御柱」について、つぎのように言われている。

「柱は天と地を結ぶもの、神が柱を下って人間のところへやってきて、

人間も柱を上がって神のところへ行く。

柱はそういう天と地、神と人間を媒介するものであると思います」

「柱の遺跡が、諏訪神社の6年に一回、巨大な柱を建てる儀式や、

20年に一回、お遷宮をする伊勢神宮の神事と結び付いているに違いない、

と思います」

9)「御神渡りの神事」、2012年2月12日。

「御神渡り」を記録した「御渡帳」と「当社神幸記」。諏訪市博物館で。

左の「御渡帳」には、1683年から約330年の、

「御神渡り」の神事と、豊作か凶作かの「年占い」が書かれている。

右の「当社神幸記」は1443年から1681年まで、

240年間の「御渡神事」(みわたりしんじ)や気候変動が、

記載されて、奉行所に報告している。

さらに、その年の「できごと」を書き加えてある。

「明くる年の4月29日、乱世になり下宮(下社?)が焼失した」

「8月24日、塩尻で合戦があり、数えきれない死者がでた・・・」

「気象」や「できごと」を記録した貴重な史料となっている。

「御柱祭、縄文文化」シリーズは、おかげさまで、

多くの方から閲覧いただきました。

ありがとうございます。

そして、ブログ「季節の変化」は満5年になる。

この5年間、毎週欠かさずにブログを掲載してきた。

2012年の締めくくりは、「季節の変化」で、

読者はどのシリーズのタイトルに、

興味や関心をもたれたのだろうか?

2012年の閲覧状況をみる。

2012年の「季節の変化」の掲載はつぎ。

「御柱祭、縄文文化」シリーズ、

「放射線量」シリーズ、

「東山魁夷」シリーズ、

「幸せと戦争」シリーズ、

「駒ヶ岳、氷河地形、紅葉」シリーズ、

「草間彌生」シリーズ。

「御柱祭、縄文文化」シリーズ9回(一部2011年)。

1)「岡本太郎が爆発する御柱祭」、2011年12月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/79b7598d139022e4b5d3d221979c8586

2)「御柱祭は世界遺産に」、2011年12月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/b042a9c271d5bd38025af89fe0e4d92c

3)「縄文のビーナスは世界遺産に」、2011年12月25日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2aec603cdd0df61da7138b616a42d8d1

4)「「縄文王国」諏訪を眺める」、2012年1月1日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/8e2df8d4be961bdcc6f41d43d7754090

5)「御柱祭の舞台は「縄文王国」諏訪」、2012年1月8日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/4ab82d52dfaed48925dc9f4d39dc3324

6)「岡本太郎が縄文美術を発見した」、2012年1月15日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/67b4095dc85aa98e50496fc797dfa3d7

7)「合掌土偶のなぞ」、2012年1月29日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/30198ea423fc91bd965ad8057c9b7074

8)「三内丸山遺跡のなぞ」、2012年2月5日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/b0bf8e9e26a45b35e23cb26e15b3504d

9)「御神渡りの神事」、2012年2月12日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c1fa1153926cdc476af592c917abe713

「放射線量」シリーズ8回(一部2011年)。

1)「福島市の放射線量2012年」、2012年1月22日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2942155d17396e57ce694557cf16e261

2)「累積の被ばく量が1mSvを超えた」、2012年5月20日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/17eac3dac01b2c12fae54c8ab6381dfd

3)「このブログの人気記事は「福島市の放射線量」」、2012年5月27日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c52df0802fcb9eb5c8c7d19ad49e2010

4)「日本のランドマークは原爆ドームと原発の廃炉」、2012年8月12日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/b46dc71e9cf6be905384b7379af39ee5

5)「南相馬市の放射線量」、2011年7月10日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/a01c1d1ec1ed310effe03992a7f9b83d

6)「福島市の放射線量」、2011年9月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f6427ef824f387fce8ed19399f00f7cf

7)「東北新幹線の放射線量」、2011年9月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c3d0691423740012734ab8dd94e63286

8)「六ヶ所原燃PRセンターの放射線量」、2011年10月9日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/ee2d42dc62242be4c1b26d5d0434d5c1

「東山魁夷」シリーズ18回(一部2011年)。

1)「東山魁夷の「花明り」」、2011年11月6日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/5d2fb467f0b2f445c4612087812e077d

2)「東山魁夷の「年暮る」」、2011年11月13日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/a5dac37b237ee890a9b85629131e1808

3)「東山魁夷の「緑のハイデルベルク」」、2011年11月20日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f7c7523990957d0900cf066cf0984e63

4)「川端康成、東山魁夷、井上靖の安曇野」、

2011年11月27日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/e0ec23bbd5be088a697624dd222d06bc

5)「東山魁夷の「安曇野を想う」」、2011年12月4日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/6b4d0e185dffac26dde0160f895e6f31

6)「東山魁夷が想う京都」、2012年2月19日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/ba8c3630ff34fb37eea0fbf652e8f504

7)「東山魁夷の安曇野への旅」、2012年2月26日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/4299107241d287b1069fb4d678761e32

8)「東山魁夷の「年暮る」から半世紀」、2012年3月4日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/4299107241d287b1069fb4d678761e32

9)「東山魁夷の「北山初雪」は残っていた」、2012年3月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2ffa9c842818d587aaa8d8f90d339cd9

10)「東山魁夷のハイデルベルクはドイツの京都」、2012年3月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/63fd6769eb683384262393522d7e20b1

11)「東山魁夷のザルツブルク」、2012年3月25日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/65a99ce58c1287c48ccb357e29176a03

12)「東山魁夷の北欧」、2012年4月1日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/d27c6e3e43951a5789a0996817186533

13)「東山魁夷の「行く秋」が生まれた町」、2012年4月8日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/09c25b7272ba08d2403ea3ad61313afe

14)「東山魁夷と信州の絆」、2012年4月15日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/9e52195242e2cea284b414a400fd22d9

15)「東山魁夷の「自然は心の鏡」」、2012年4月22日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/9ff6b846278e55a02e7ee7f05e429595

16)「東山魁夷の「残照」」、2012年4月29日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/88651acd2017d5783aa6c0f4d183cf22

17)「東山魁夷の心の故郷を失った人」、2012年5月6日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/49d960a63fc3dec03c02b81f75574623

18)「東山魁夷のブログの閲覧状況」、2012年5月13日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2ae595d72a2bc0c938b331f3a573c584

「幸せと戦争」シリーズ15回。

1)「幸せを感じるときは?」、2012年6月3日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2439400dce70acf2abc74aa6d9901b62

2)「満州からの引揚者の幸せは?」、2012年6月10日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/55ac2f7f0cdcd9b131f591a2c1ed0f5b

3)「満蒙開拓団は阿智村に注目」、2012年6月17日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/02ca44747cd22e2cabad80c3b680f36d

4)「満蒙開拓団の幸せは?」、2012年6月24日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/55ed27b7ccf1471fd8369ec4d9791bdf

5)「満蒙開拓団の女性に幸せはない」、2012年7月1日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/5c3b03d1d6f6c716aa85b760a87f2755

6)「世界で一番悲惨な言葉」、2012年7月8日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/fcf4277fc8980498f33ba971795098a6

7)「中国残留者2世の幸せは?」、2012年7月15日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/e54c3361cac3f9c32dcfb5871a3b83c5

8)「満蒙開拓団の痕跡」、2012年7月22日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/7c1d82aa8387ba6c103cb98adbe46918

9)「大日向村は満蒙開拓団のモデルケース」、2012年7月29日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/06fc71750703afcedf419e93fd12aaa7

10)「開拓を知るなら北海道大学の第2農場」、2012年8月5日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/2322e0c4a6941da782c9f295a5aebddc

11)「戦争ポスターは焼却せよ」、2012年8月19日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/178c5a26cf3aa96d7fbdb5eb57653617

12)「戦争ポスターの謎とき」、2012年8月26日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/242a971ae119e2e0c77d5c9188b354b6

13)「戦争の証拠隠滅」、2012年9月2日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/6373e9fcdda2502639dac8eb230adcad

14)「重要書類は疎開から焼却へ」、2012年9月9日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/aa6a80156230a114c0eca482d765fd07

15)「幸せと戦争の閲覧状況」、2012年9月16日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/7e06acc3ac2f8fcfac8691dcf4566d79

「駒ヶ岳、氷河地形、紅葉」シリーズ6回。

1)「駒ヶ岳の白いコマクサ」、2012年9月23日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/744d0e49c1b6d1b18d1a11d72a9a7210

2)「駒ヶ岳と世界の氷河地形」、2012年9月30日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/d79b41f417d8ef47001dfd320cde2ed9

3)「駒ヶ岳のカール地形はお花畑」、2012年10月7日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/fa32ab0423ccfc6f558b37f7d7a75804

4)「駒ヶ岳は「聖職の碑」の現場」、2012年10月14日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f6832da34a8ecda236f0f362df9e3ff3

5)「駒ヶ岳の紅葉とカナディアン・ロッキー」、2012年10月21日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f77e7fe6e81a67973baef9a983eaa9be

6)「ビーナスラインの紅葉狩り」、2012年10月28日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/f4a3a9a7896b4a62a9b96386cf863c21

「草間彌生」シリーズ3回。

1)「草間彌生色の松本」、2012年11月4日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/265231232fb768219f03abb6a2e9bd33

2)「草間彌と川端康成」、2012年11月11日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/c6063f4bb531b6c9eca7e63e30bc1dcc

3)「草間彌生と東山魁夷がみる日本」2012年11月18日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/9960b497c11ade2cf353c95b04998048

「季節の変化」の閲覧状況は、つぎの検索エンジンでみる。

Google、Yahoo! Japan、bing。

Yahoo! Japanには、Googleの検索エンジンが、

供給されていると思うから、順位は、Googleと似ている。

今回は「御柱祭、縄文文化」シリーズをみる。

「御柱祭、縄文文化」シリーズの閲覧状況 (1/2)。

1)「岡本太郎が爆発する御柱祭」、2011年12月11日。

「御柱」に乗る岡本太郎。今にも爆発しそうだ!

下諏訪町の「ハーモ美術館」の「岡本太郎と祭り展」。

写真提供:小口惣三郎氏。1980年の「御柱祭」。

http://www.harmo-museum.jp/taro-okamoto.html

「御柱祭」や「縄文美術」の調査のために、

岡本太朗は、諏訪を40回近く訪問している。

2)「御柱祭は世界遺産に」、2011年12月18日。

「御柱祭」は、平安時代の初期(8世紀)に最初の記録があって、

起源は、さらにさかのぼるというから、長い歴史である。

「御柱祭」の絵巻。諏訪市博物館のリーフレットから。

「御柱」を曳く人、縄やてこを持つ人、そして、

おんべや扇子、笹を持って掛け声をかける人と、

住民が分担し、結束してお祭りをしている。

3)「縄文のビーナスは世界遺産に」、2011年12月25日。

4)「「縄文王国」諏訪を眺める」、2012年1月1日。

「縄文王国 諏訪」、八ヶ岳方面の写真。杖突峠(つえつき とうげ)から。

左端の三角は蓼科山T。Sは茅野駅で、茅野市から右へ原村、富士見町へと続く。

茅野駅Sの左先は諏訪湖Uにつながる。

八ヶ岳Yのふもとからは、縄文時代や石器時代の国宝、

重要文化財が多数出ている。

日本で最古の国宝、「縄文のビーナス」①は、

「棚畑遺跡」(たなばたけ いせき)から出土。

縄文時代前期、約5000年前。高さ27センチ、重さ2.14キログラム。

「尖石(とがりいし)縄文考古館」に収蔵されている。茅野市。

実物で撮影はOK。

重要文化財の「仮面の女神」②は、

「中ッ原遺跡」(なかっぱら せき)から出土。

縄文時代中期、約4000年前。高さ34センチ、重さ2.7キログラム。

実物で撮影はOK。

「尖石縄文考古館」に、「縄文のビーナス」とともに収蔵されている。

「縄文のビーナス」も「仮面の女神」も、大きく、威風堂々としている。

国の「特別史跡」、「尖石・与助尾根遺跡」(とがりいし・よすけおね)には、

「尖石」③(とがりいし)がある。茅野市。

先端のカールは、石斧(せきふ)を作るときに磨いたときにできたくぼみ。

「尖石」は、信仰に使われたといわれている。

「尖石・与助尾根遺跡」には、「尖石縄文考古館」があって、

「縄文のビーナス」と「仮面の女神」が展示されている。

「阿久遺跡」④(あきゅう いせき)は、

縄文時代前期、約5000年から6500年前の遺跡。原村。

「阿久遺蹟」から、大集落や、桁外れの規模の祭祀(さいし)場、

直径120メートル、日本で最も古い環状集石群(ストーン・サークル)、

が見つかり、縄文の時代観をくつがえすものとなって、

国の指定史跡になっている。

重要文化財の「神像筒型土器」⑤(しんぞうつつがたどき)は、

「藤内遺跡」(とうない せき)から出土。富士見町。

「井戸尻考古館」に収蔵。絵はがきから。

「藤内遺跡」から出た土器や土偶199点は、

重要文化財に指定されている。

霧ヶ峰から切り出された「黒曜石」は、「やじり」⑨に加工されて、

全国に流通した。

青森県の「三内丸山遺跡」で「石鏃」(せきぞく)が展示されている。

霧ヶ峰の黒曜石は、「やじり」に加工し、姫川を下って日本海に出て、

海路で「三内丸山遺跡」に運び込まれた。

「やじり」は矢の先として、狩猟生活には欠かせない。

今で言えば猟銃の弾である。

加工技術が優れているから、形が美しい。

それに、職業が確立していたことがわかる。

黒曜石を切り出す職人、やじりに加工する技術者、

全国に運搬する流通業者と物々交換する販売者。

国宝の「縄文のビーナス」①と重要文化財の「仮面の女神」②、

国の特別史跡「尖石」③、重要文化財の「神像筒型土器」⑤間の距離は、

「縄文のビーナス」①の「棚畑遺跡」から、

「仮面の女神」②の「中ッ原遺跡」までは、3.9キロ。歩いて1時間。

「仮面の女神」②の中ッ原遺跡」から、「尖石」③がある

国の特別史跡「尖石・与助尾根遺跡までは、2.6キロ。

「尖石・与助尾根遺跡」から、

「神像筒型土器」⑤の「藤内遺跡」までは、14.6キロ。

トレッキンッグの距離から、国宝、重要文化財が続々と出ている。

優れた縄文美術の誕生で、「縄文王国 諏訪」といわている。

梅原猛 新潟県十日町市博物館名誉館長は、

新潟県、福井県で、つぎのように講演されている。

新潟県で。

「縄文中期の土器は何処が一番良いのか。

明らかに長野県から新潟県にかけてです。

諏訪湖周辺の地域から素晴らしい縄文土器が出る。

信州からここにかけて縄文中期は一番文化が栄えた」

福井県で。

「縄文中期において最も優れた土器を産出するのは、

諏訪湖の周辺であります。

今から五千年から四千年前、縄文中期と言われる時代においては、

諏訪地方が日本の文化の中心地方であったと思われます」

「御柱祭、縄文文化」シリーズの閲覧状況 (2/2)。

5)「御柱祭の舞台は「縄文王国」諏訪」、2012年1月8日。

「御柱祭」は、

「諏訪大社、「上社」(かみしゃ)と「諏訪大社、下社」(しもしゃ)で行われて、

それぞれのルートで「御柱」を曳行(えいこう)するが、

国宝、重要文化財がある「縄文王国 諏訪」が舞台である。

「諏訪大社、上社」の「御柱祭」の舞台。

「縄文王国 諏訪」、八ヶ岳方面の写真に、

「諏訪大社、上社」の「御柱」の曳行(えいこう)ルートを重ね合わせる。

諏訪大社、上社の「御柱」の曳行ルートA、B、C。

八ヶ岳Yからモミの木、8本を切り出して、

「御柱綱置場」Aから曳行(えいこう)をスタートする。

「御柱街道」Bを曳き、「木落し坂」(きおとしざか)Cで落し、

「川越し」(かわごし)で「御柱」を清め、

諏訪大社、上社の前宮Dと本宮Eへ曳き、

(次の「諏訪湖方面の写真」)

前宮と本宮の4隅に「御柱」を建てる、

「建御柱」(たておんばしら)でフィナーレを迎える。

「諏訪大社、上社」、本宮の「一の御柱」。

「縄文王国 諏訪」の遺跡はつぎで、縄文時代のほかに石器時代もある。

①は、国宝「縄文のビーナス」の「棚畑遺跡」、茅野市。

②は、重要文化財「仮面の女神」の「 中ッ原遺跡」、茅野市。

③は、国の「特別史跡」、「尖石・与助尾根遺跡」、茅野市。

④は、国の「史跡」で、祭祀場がある「阿久遺蹟」、原村。

⑤は、重要文化財「神像筒型土器」ほかの「井戸尻遺跡群」、富士見町。

⑨は、「黒曜石」が出る霧が峰、下諏訪町。

「黒曜石」は、狩猟には欠かせない「鏃(やじり)」として加工され、

全国に流通した。

「諏訪大社、下社」の「御柱祭」の舞台。

「縄文王国 諏訪」、諏訪湖方面の写真(杖突峠から)に、

「諏訪大社、下社」の「御柱」の曳行(えいこう)ルートを重ね合わせる。

諏訪湖Uの左奥は北アルプスV、右奥は美ヶ原高原W。上諏訪駅X。

「諏訪大社、下社」の「御柱」の曳行ルートは、

「棚木場」K(たなこば)からスタートし、

「木落し坂」Lで「御柱」を落して、

「諏訪大社、下社」の「秋宮」Mと「春宮」Nへ曳き、

「建御柱」(たておんばしら)でフィナーレを迎える。

「諏訪大社、下社」、秋宮の「一の御柱」。

「縄文王国 諏訪」の遺跡はつぎである。

重要文化財「顔面把手付深鉢形土器」⑥(がんめんとってつきふかばちがたどき」は、

「海戸遺跡」から出土。岡谷市。岡谷美術考古館から。

霧ヶ峰から切り出された「黒曜石」は(「尖石縄文考古館」で)、

「やじり」⑨に加工されて、全国に流通した。

黒曜石という土地の産物を、

やじりに加工、製造する産業を興し、

全国に流通して製品を交易するという、

加工貿易のビジネス・モデルをつくった。

6)「岡本太郎が縄文美術を発見した」、2012年1月15日。

岡本太郎が「縄文土器」を優れた「芸術品」とした。

それまでの「縄文土器」は、時代を考証する研究対象にすぎなかった。

「水煙渦巻文深鉢」(すいえんうずまきもんふかばち)。「井戸尻考古館」。

曽利遺跡。縄文時代中期。富士見町。「井戸尻考古館」の絵はがきから。

10円はがきのモデルになった(1972年)。

岡本太朗は、諏訪を40回近く訪れている。

美術誌「みづゑ」に「縄文土器論」を発表して、

縄文土器の芸術性を絶賛した(1952年)。

「縄文土器論」-民族の生命力

「現代人の神経にとっては、まったく怪奇だが、

この圧倒的な凄(すご)みは、日本人の祖先の誇った美意識だ。

それは今日なお、われわれの血の深い底流にひそんでいる」

「この非日本的と思われるほど強烈な美学を、

ふたたび、われわれのものとして取りもどしたい」

梅原猛、新潟県十日町市博物館名誉館長は講演されている。

「岡本太郎は縄文土器の芸術性を発見した、大した人だと思います」

「岡本太郎の発言を契機にして縄文土器は芸術になった」

7)「合掌土偶のなぞ」、2012年1月29日。

「合掌土偶」は、なにを意味しているのか?

「是川縄文館」のリーフレットから。

八戸市の風張(かざはり)1遺跡から出土。

縄文時代後期、約3500年前。

「合掌土偶」のなぞについて、作者のつもりで予想した。

「合掌土偶」は出産した後のポーズ。

わかりやすく、腹はペシャンコにした。

女性器は、出産のときに切れてしまった。

「合掌」しているのは、

子どもが生まれたうれしさ?

それか、死産の嘆き、悲しみ?

8)「三内丸山遺跡のなぞ」、2012年2月5日。

三内丸山遺跡のシンボルである「六本柱」は、なんのため?

「六本柱」は、屋根のない3層構造の「建物」として復元してある。

右の雪の小山は、「大型竪穴住居」の復元。青森の2012年1月は、

最低気温がマイナス10℃、最高気温はマイナス3℃だった。

小林達雄 国学院大学教授は、「世界遺産 縄文遺跡」、同成社発行で、

つぎのように書いている。

「六本柱はただに6本の巨木柱が天を衝いて立つというだけでなく、

その等間隔の配置が作り出す図形には縄文人の二至二分の原理を、

心得た上での巧みなカラクリがこめられていたのである。

これを大形建物の柱組みと見倣すのは、

縄文人の知、縄文人の世界観を否定する誤りを犯すことになる」

さらに、デーリー東北新聞社のOnline Serviceで、

つぎのように言われている。

「床を三層も張った、見るも無残な姿をしている。

どうにか屋根だけは取れたが、床を張るなんてとんでもない。

縄文人の心を踏みにじるものだ、今のままでは困る」

そして、

「六本柱」は、「諏訪大社の御柱のような信仰の対象」

と、主張されている。

梅原猛、新潟県十日町市博物館名誉館長は、

「御柱」について、つぎのように言われている。

「柱は天と地を結ぶもの、神が柱を下って人間のところへやってきて、

人間も柱を上がって神のところへ行く。

柱はそういう天と地、神と人間を媒介するものであると思います」

「柱の遺跡が、諏訪神社の6年に一回、巨大な柱を建てる儀式や、

20年に一回、お遷宮をする伊勢神宮の神事と結び付いているに違いない、

と思います」

9)「御神渡りの神事」、2012年2月12日。

「御神渡り」を記録した「御渡帳」と「当社神幸記」。諏訪市博物館で。

左の「御渡帳」には、1683年から約330年の、

「御神渡り」の神事と、豊作か凶作かの「年占い」が書かれている。

右の「当社神幸記」は1443年から1681年まで、

240年間の「御渡神事」(みわたりしんじ)や気候変動が、

記載されて、奉行所に報告している。

さらに、その年の「できごと」を書き加えてある。

「明くる年の4月29日、乱世になり下宮(下社?)が焼失した」

「8月24日、塩尻で合戦があり、数えきれない死者がでた・・・」

「気象」や「できごと」を記録した貴重な史料となっている。

「御柱祭、縄文文化」シリーズは、おかげさまで、

多くの方から閲覧いただきました。

ありがとうございます。