kim & midi* INTERVIEW

インタビューをする必要がないくらいストレートで言い訳のないアルバムだ。uhnellysのkimは、音楽に対する思いを隠すことなく歌詞にして吐き出している。それは生半可なものでない。同じミュージシャンたちに向けて発破をかけ、メディアやレーベルに向けて疑問を呈し、音楽を聴いているリスナーに対しても訴えかける。「CDが売れなくなったからといって、音楽の価値が下がったわけじゃない」。kimはそうつぶやく。前作で見せた洒脱で都会的なイメージはこのアルバムにはない。一発録りという緊張感のなか、研ぎすまされた神経によって完成させられた、ゲストなしのセルフ・プロデュース・アルバム。馴れ合っている暇さえない。とめどなく音楽に対する気持ちがにじみ出ているkimと、ドラムのmidi*に話を訊いた。

インタビュー & 文 : 西澤 裕郎

uhnellysの3rd Album『to too two』を24bit/48kHzの高音質音源で配信!

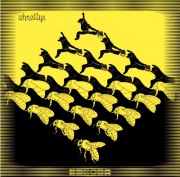

uhnellys / to too two

彼らの待望の3rdアルバムが完成。ロック、ヒップ・ホップ、ジャズの垣根を飛び越えた独自のサウンドを構築し、原点に帰る2人だけでの生演奏を実現。更に初のセルフ・プロデュースで鮮明に浮かび上がったのは、五感を鷲掴みされるような人力ブルース、ヒップ・ホップ。ライヴと音源の距離を限界まで近づけ、限りなくライヴに近い空気感が詰まった全10曲。3rdアルバムにしてようやく沸点に達した最高傑作!

【特典】

アルバム購入された方には、「central(DJ SAYONARA remix)」がボーナス・トラックとして付いてきます!

【TRACK】

1. central / 2. subliminal orchestra / 3. ATSUIMANAKO / 4. you kill time / 5. BO-FU-U / 6. birthday / 7. black panther / 8. cassy / 9. back door man / 10. curve / 11. central(DJ SAYONARA remix)

このアルバムを聴けば、ライヴでよかったと思ってくれた部分を感じられる

——uhnellysはいい意味で一匹狼感があって、ライヴでも他のバンドと一線引いている印象がありますよね。

kim(以下、k) : そうですね。本来だったら、対バンって競争相手なんですよ。そういう部分がお互いにあったほうが絶対にいいと思っているので、意識はありますね。

——一曲目「central」は、音楽業界に対する挑戦的な歌詞ですよね。一方でリスナーに対してもその矛先が向けられていると思ったのですが、いかがですか。

k : 聴いてくれているリスナーに対しては、ないですね。音楽を作っているアーティストだったり、売っている媒体側に対しての方が大きいですね。

——どういうところに疑問を呈しているのでしょう?

k : 音楽が個性的であることよりも、見た目や何をしたかっていう部分で先走ってる人が多いところですね。

——今作のレコーディングは、前作『BE BO DA』から約半年後にされたと聞きました。その期間には、アーティスト自らが配信する方法が発案されたり、twitterなどが一般化しましたよね。だから、そういうことへの反動として歌詞が出てきたのかなと思ったのですが。

k : そういうトピックから感じたわけではなくて、ずっと思ってたことですね。

——mIdi*さんも、そうした意識は持っていたのでしょうか?

midi*(以下、m) : 反動で曲をつくるみたいな、衝動ではやってきていないと思っています。ライヴはずっと一貫したスタイルなんですよ。ただ、kimの中やuhnellysの中には、ライヴ以外の音楽性もあるので、それも見せたいという欲張りな部分もあって、音源は幅が広がっていたんです。半年の間に何があったというより、ミニ・アルバムを作る一方でライヴっぽいものも作りたいなという構想が一緒に走っていた感じですね。

k : うん。

m : いつも一個作ったら終わりというわけじゃなく、次のアルバムを作りたいと思っているんです。

——インタビューで読みましたが、フランク・ザッパみたいに60枚のアルバムを作りたいって。

k : そうなんですよ(笑)。

——ライヴといえば、海外に何回も行ってらっしゃいますが、反応の違いを感じますか?

k : すごく感じますね。言葉が違うからってのは大きな理由なのかもしれないけど、ダンス・ミュージックみたいに感じてくれるというか、盛り上がるのが早いですね。一曲目の途中くらいから盛り上がってくれるし、それは日本にないことです。

——日本の中でも、福岡は盛り上がりが早いんじゃないですか?

k : そう、福岡は外国みたいだよね。

m : うん、外国みたいっていつも思いますね。

——他の地域でやりやすい場所はありますか?

k : う〜ん、逆にやりづらい場所はないですね。

m : 東京よりライヴを観る機会や場所が少ない分、貪欲で楽しもうっていうのがイベント側にも演者にもお客さんにもあるので、いい雰囲気だなって思います。

——uhnellysの主導権はどちらが握っているんですか?

2人 : (笑)。

m : それは、全部kimさんです。

——今回のアルバムの曲は、kimさんが書いてこられたんですか?

k : そうですね。いつも通り、俺が全部作ってきましたね。うちは特にセッションとか全然しないんですよ。

——じゃあ、ドラム・パターンもkimさんが?

k : そうですね。

——てっきり、ドラムはmidi*さんが合わせて作っていると思っていました。midi*さんから、ドラムのことで要求はしないんですか?

m : しないです。自分はドラマーというより、uhnellysのmidi*だと思っているので。バンドとして、みんなで作り上げていく方法もあると思うんですけど、1人の人が空想の中で作り上げたものに、敵う訳ないと思っているので、私はそれをみんなに伝えるっていう役割かなって思ってます。

——では、uhnellysはkimさんの世界観を音に描くバンドということですか。

m : そうですね。

k : 10年以上やっていると、uhnellysではそれがベストな形になることがわかっているんです。

——なるほど。ただ、ライヴは毎回同じにはいかないですよね。

k : ライヴは完成を目指していないですね。作品はある程度完成像があるんですけど、ライヴはそこから出来るだけ離れたほうが絶対におもしろいと思うし、歌い出しの尺も一切決まってないんですよ。

——それも驚きですね。今回は作品とライヴを近づけたかったんですよね。

k : ライヴを気に入ってくれた人に自信を持って売りたいわけですよ。これを聴けば、ライヴでよかったと思ってくれた部分を感じられる。そういうアルバムが本当に欲しかったんですよ。それに尽きますね、今回は。ライヴを見てくれた人に向けて作った部分も大きいですね。

何時間も視聴して買ったCDを聴いているような中学生に聴いてほしい

——今作は、発売前にもかかわらず、ストリーミング配信で全曲試聴を行っていましたよね。twitterでも、「一回聞いて飽きちゃったら俺の負け」とつぶやいていて、自信と覚悟が伝わってきました。

k : 敢えて全部を聴けるようにしたことに意味があって、他のバンドの人が嫉妬するような受け取られ方をされたらベストだと思いましたね。

——twitterでつぶやいてましたが、CDとかフォーマットにはあまりこだわっていないんですか。

k : そうですね。音楽の価値は下がっていないんですけど、CDの値段はえらく下がっているじゃないですか。昔からすればアルバムの値段もすごく安くなっているし。それは時代として認めざるをえないし、だったら何年もかけてアルバムを出すんじゃなくて、出来たらパッと自分たちで売れるようになっていくんじゃないかなと思って。

——ストリーミング配信に対して、midi*さんは反対とかしませんでした?

m : いつも自信はあるんで、反対はしなかったです。なかなかインディーのCDって全部試聴することが出来ないじゃないですか。ライヴに行った人たちだけにしか届けられないっていうのはもったいない話で、ライヴに来れない人にもライヴ感を味わってほしい。ライヴに行った感じで試聴してもらって、音源を買ってもらえればいいかなって思ってました。

k : 昔って一時間とか平気で試聴してたじゃないですか。俺が高校の時とかは全部聴いちゃってたんですよ。買おうと決めてても、次の曲はどうだろうって気になって。それと一緒ですよね。

——今みたいに家で手軽に視聴できる中で、kimさんの耳にひっかかるバンドはいますか?

k : バンドじゃないんですけど、世界の片田舎で一人クラブ・ミュージックを作っているような人が意外とよかったりして、哀愁が漂ったりしてるわけですよ。そこに、都会に対する嫌悪感や怒りみたいなものが詰まっていたりするから、バンドよりも一人で宅録をやっている人のほうがよかったりしますね。俺が中学の時そうだったみたいに、何時間も試聴してやっと買ったCDを何回も聴いているような中学生にuhnellysを聴いてほしいんですよ。今回のアルバムは特にね。田舎で溜まった気持ちを俺は知っているので、多分共感できると思うんですよ。

——それこそ、父親を探すために売春婦をやっている女の子について歌う「cassy」も、都会というより郊外の街での出来事って印象を受けますもんね。

k : ああ、そうかもしれないですね。

ドラマーの個性は、全体的なリズムで出してほしいんですよ

——バンドをやり始めたころのこと、教えてもらえますか。

k : 俺がuhnellysって名前を決めたんですけど、やり始めたときはメンバーが違ったんですよ。男3人でやり出したんですけど、初ライヴの10日くらい前にドラムがいきなり辞めてしまって、midi*が高校のときにドラムをやっていたことを知っていたので、無理矢理誘ってやってもらったんですよ。それ以来ずっとですね。

——midi*さんは、こんなに長いことやるとは思ってなかったんじゃないですか。

m : そうですね。タイミングを見失ってしまって(笑)。

k : 一回辞めたんですよ、もう嫌だって言って(笑)。でも半年くらいで戻ってきたよね。

m : 私は別に戻りたくなかったんですけどね(笑)。私のいない間に、またドラマーが辞めてしまったんですよ。

——先ほどおっしゃっていた、uhnellysの完成像を描くためにということですか。

k : つまり、そういうことですね。

——理想像を完成させるには、やっぱりmidi*さんのドラムが一番しっくりくるということなんですか?

k : やっぱり、言ったことをやってくれる人が俺には必要だったんですよね。「俺はこう思う」って言ってやられると、もうダメなんですよ。他のバンドだったらいいんですけど、uhnellysに関してはそういうのは求めていなくて。だから2人になっちゃったんだけどね。

m : ドラマーだったら、ここでフィルを入れたいってところに「入れるな」って感じなんで気持ちよくないんですよ、多分。

k : だから(どのバンドも)同じようなドラムになってるんじゃん。

——みんなが気持ちいいところで叩いたら、一緒になっちゃうってことですか。

k : そう、色が一緒になっちゃうんですよ。ドラマーの個性ってのは、そこで出すよりも、全体的なリズムで出してほしいんですよ。普通のドラムの人は、おかずの部分をがんばろうとしちゃうんですけど、もっと全体的に味のあることを絶対に出来るはずなんですよ。それが俺のドラム像なんですけど。

——midi*さんは、気持ちいいところで叩けないことにフラストレーションとかは...

m : ないです。

k : ないんじゃねえかよ(笑)。

m : 最初からそうなんですよ。だから他のバンドに誘ってくれる人もいるんですけど、まったくやらないです。

k : やればいいと思うんですけどね。

m : そこまでモチベーションがないんです。

k : でも、ループにあわせなきゃ結構うまいんですよ。俺のずれた演奏にあわせて叩くからちょっと下手に聴こえるんですけど。

m : 結構、私のせいにされるんですよ(笑)。ちょっとリズムがよれるよねみたいに。

k : そう。本当は俺がずれたりしてるんだけどね(笑)。そこはみんな気づかないんだよね。

今はもっとみんなに届けたいって気持ちが入ってきて、わかりやすくなってきています

——「海外でやっていきたい」とインタビューで拝見したのですが、海外を中心に活動するとしても日本語の歌詞でやっていくのでしょうか。

k : もちろん。母国語じゃないと絶対に出せないニュアンスがあって、音の気持ちよさとかもそうですよね。無理に英語にしてよくわからない内容になったり、外国人が聴いたら何を言っているかわからないような歌詞にするのは、本当にかっこ悪いと思うんです。あと英語にするのって、英語圏に対してのアピールにすぎなくて、例えばインドやアフリカに行って演奏をしたいと思うんだったら、英語以外の言語にしなきゃいけないじゃないですか。だから、一番いい言葉の流れを知っている母国語でやるのがベストなんですよね。

——kimさんがシンパシーを感じるバンドや、参考にしているミュージシャン像はどういうものですか?

k : さっき言ったフランク・ザッパもそうなんですけど、とにかく制作だけして発表するっていう、シンプルな形でやるのがアーティストだと思うんですよ。だから、レーベルをやりながらとか、他のことをしながら音楽をしたいとは全然思ってなくて、制作だけをできれば一番いいなと思っています。他のことは全然興味ないですね。

——ただ、今の若いバンドマンたちは、仕事をしながらバンドをしている人たちも多いですよね。

k : 若いころは色んなことをやりながらでも楽しくできるんですけど、そうやっていた人たちが29、30歳を越え出すと、この先どうするのみたいになっていくんですよ。子供ができたりするしね。そこからどうしようと思っても大変じゃないですか。

——それが、他のインタビューで言っていた、30歳を超えたくらいのバンドマンたちが横並びになっていくということですね。

k : そうそう。バンドを辞める人も出てくるし、それ以上考えていないバンドも多いし。

——「central」も「BACK DOOR MAN」も、”誰かのモノマネではなくて、自分たちにしか出来ないことをやらなければ意味がない”ということを歌っていますよね。歌詞に明確な意図がみえるのですが、トラックと歌詞は別で書いてらっしゃるんですか?

k : そうですね。ただ、トラックのアクセントに言葉があっていないと、聴いている人にもすっと入ってこないですよね。今まではそれほど気にせずやっていたんですけど、今回はトラックにあわせた言葉選びってのをやったので、パッと言葉が入ってくる感じになっているかなと思います。

——midi*さんは、kimさんの歌詞に変化を感じますか?

m : 年齢と共にってわけじゃないですけど、微妙に変化してきていると思います。昔はもっと尖ってたんですけど、今はもっとみんなに届けたいって気持ちが入ってきて、わかりやすくなってきていると思います。最初の頃は音だけを重要視したりして、短い歌詞を何回もリピートするスタイルをとっていたこともあるんですけど、その後は言葉を伝えたい気持ちが大きくなったのか、結構詰め込むようになってきて。今はバランスが取れてきたのかなとは思います。今回、インタビューして下さる際、ようやく歌詞のこととか聞いてくれるようになったんです。前々から歌詞は独特のスタイルだったんですけど、2人でやっていることとかTOKIEさんとやっていることとかが注目されちゃっていたので、やっと伝わってきたのかなって。

——歌詞の重要性は、kimさんが前々から明言されているのに意外ですね。

k : そうですね。あまり方向が定まっていなかったのが原因だったとは思うんですけど。

家で聴いているだけだった時のほうが、素敵な音楽って沢山あったんですよね

——前作まではリスナーへの問題提起でしたが、今回はもっとkimさんの主張を全面に押し出したものですよね。

k : そうですね。どっちかというと俺はこうだってのを出しました。

——だからこそ、最初にお伺いしたように、リスナーに対しても主張しているのかなと思ったんです。「central」の"もっと前の方へ子供は後ろの方へ/願わくば当然狙うは賢い大勢"って、ここらへんがリスナーへの挑戦というか。

k : そうかもしれないですね。素晴らしい(笑)。

——歌詞のことを訊くのはナンセンスなことなのかもしれないですが、「素敵な音楽」とは、kimさんにとってどういう音楽ですか?

k : 「素敵な音楽」って、自分にとっての素敵な音楽だったんです。家で聴いているだけだった時のほうが、素敵な音楽って沢山あったんですよね。今のほうが身の回りに音楽が沢山あるのに、その感覚が忘れられていて、昔の方が貪欲に聴いていたのかなと思って。

——確かに発信する人は増えているのに、音楽体験が豊かになっているかと言うと、一概にそうと言えないですもんね。あと「中心」というのは何の中心なんでしょう?

k : 何に対してもそうなんですけど、自分が正しいと思っている情報源があるじゃないですか。でも、そういうものがある場合って結構盲目で、その外側が見えなかったりするんですよ。だから一回、自分の固定観念みたいなものを少し変えてみましょうってことなんですよ。

——kimさんも、盲目になっていた固定観念ってありましたか?

k : ありました。俺はずっと右翼的思想が大好きだったんですよ。

m : 急だね(笑)。

k : よく曲にも書くんですけど、人種差別とか対アメリカとかが大好きだったんです。一回それが間違っているんじゃないかと思ったときには、何年も経っちゃった後だったんですよ。そういうのを自分で気づくのって大変じゃないですか。だからこうなっちゃいけないよって意味で(笑)。

——midi*さんは、そういう変化を感じましたか?

m : そうですね。いつの頃からか分からないんですけど、物事を二面から見るようになったんだなって思いました。これは本当に白なの? 黒なんじゃないの? ってことだったり、白か黒かは君たちが見なさいよってことを提示するようになってきました。何で気づいたのかわからないんですけど、結構固定観念がありましたね。

——それに対して、何かアドバイスや意見などはしたんですか?

m : それを身近で聞いても全然動かされないみたいな話はしましたけど。それを別の言い方で「日本っていい国だよね」とか言われれば、何かしら考えられるかもしれないけど、「アメリカが間違っている」とか言われても全然届かないじゃないですか。

k : 届かなかった...

m : 伝わるように考えようと思った結果、自分もいろいろな見方をするようになったんじゃないかと思いますね。

k : そうですね。

——どうして、いろいろな見方ができるようになったと思いますか?

k : 多分年齢ですね。30歳近くなって、視野が狭い自分に気づいたんです。そういう時ないですか?

——今回、歌詞を読んでいて思いました。

k : それはありがたいですね。

——歌詞の変化をkimさん自身も感じますか?

k : もちろん。特に今回は、こういう雰囲気で書こうと決めてから書いたので、より方向が定まっているというか。前までは、とりあえず書き出しちゃってたんですけど、今回はこうしようって考えていました。

——本当にダイレクトに伝わってくる歌詞で考えさせられる部分も多いので、沢山の人に聴いてほしいですね。

k : そうですね。特に若い人に聞いてほしいですね。さっき話した田舎の中学生にはぜひ聴いてほしいです。

レベル・ミュージック・サウンド

犬式a.k.a.Dogggystyle / Life is Beatifull

2005年発表、記念すべき犬式のファースト・アルバム。ヒット曲「月桃ディスコ」、「Life is Beatfull」や「太陽の女」を含む全11曲。

Q-ILL / High Life

1995年頃より都内、横浜を中心にライヴ活動、サウンド創りを始める。1999年DIYU(現diy Toikon)と活動を共にするようになる。2000年B-BOY PARK MC BATTLEでは驚愕のパフォーマンスで審査員特別賞を受賞。2004年を迎えて様々な事情から活動ペースが鈍り、春からはほぼ活動停止状態になる。しかし、同年11月活動を再開、待望の新しいアルバムの制作に入る。2000年に制作された幻の自主制作盤が待望の再リリース。

LIVE information

- 2011/03/06(日)@吉祥寺WARP

- 2011/03/19(土)@福岡UTERO

- 2011/03/20(日)@熊本NAVARO

- 2011/04/16(土)@大阪Art Yard

PROFILE

kim : vocal、bass、trumpet

Midi* : drums、chorus

Kimのバリトン・ギターによるリアル・タイム・サンプリングと、それにジャストのタイミングで合わせたmidi*のグルーヴを基盤に、ロック、ヒップ・ホップ、ジャズの垣根を飛び越えた独自のサウンドを構築するuhnellys。2007年、ヨーロッパ・ツアーでのライヴを収めた『Live in Europe』をリリース。2008年、2ndアルバム『MAWARU』発表。そして、ソウルコフィンのボーカル、Mike doughtyのJapan tour招聘や、アメリカ音楽番組への出演を経て、2009年、プロデューサーにzero db(NINJA TUNE)の名で知られるTHE OKI BASSを迎え、ブレイク・ビーツに特化したミニ・アルバム『PIKA mood』をリリース。 更にTOKIEによるプロデュース・全曲アップライト・ベースでのコラボが実現し、ミニ・アルバム『BE BO DA』リリース。2010年には、お台場で開催された野外フェス、neutralnation 2010、オーストラリアの大型フェスOne Movement festivalへの出演、3都市を回るカナダ・ツアーなど、活動を確実にステップ・アップさせている。